-

+1

-

动漫眼|《再见绘梨》:藤本树的遍历性实验

藤本树的《再见绘梨》简体中文版已由中信墨狸引进。《再见绘梨》的故事讲述了拍电影、看电影与剪电影的故事。高中少年优太受病危的母亲托付,开始拍摄她临终之时的电影;但随着母亲离世与电影评价糟糕的双重打击,优太准备坠楼;但就在坠楼前的一瞬间,优太遇到了神秘少女绘梨,受绘梨委托,优太开始拍摄绘梨的电影。故事的结束也是电影画面的结束。

藤本树一开始发行该漫画是在互联网上(集英社的漫画平台网站少年Jump+),整篇分镜都是用类似电影分镜的方式组构而成,其中三种尺寸的格子分别模仿了4:3、3:2与2.39:1的电影画幅,里面还有大量的客观镜头、虚焦镜头、抖动镜头、目形纵向,以及特意摆拍等电影拍摄手法。与此同时,《再见绘梨》在镜头视点上还给出了各种交错的人称视角,既有优太的拍摄视角,也有摄像机的旁观视角;既有窥视的偷拍视角,也存在大量空镜头,这些镜头的无过渡切换,都给读者带来极其复杂的观看迷幻体验。

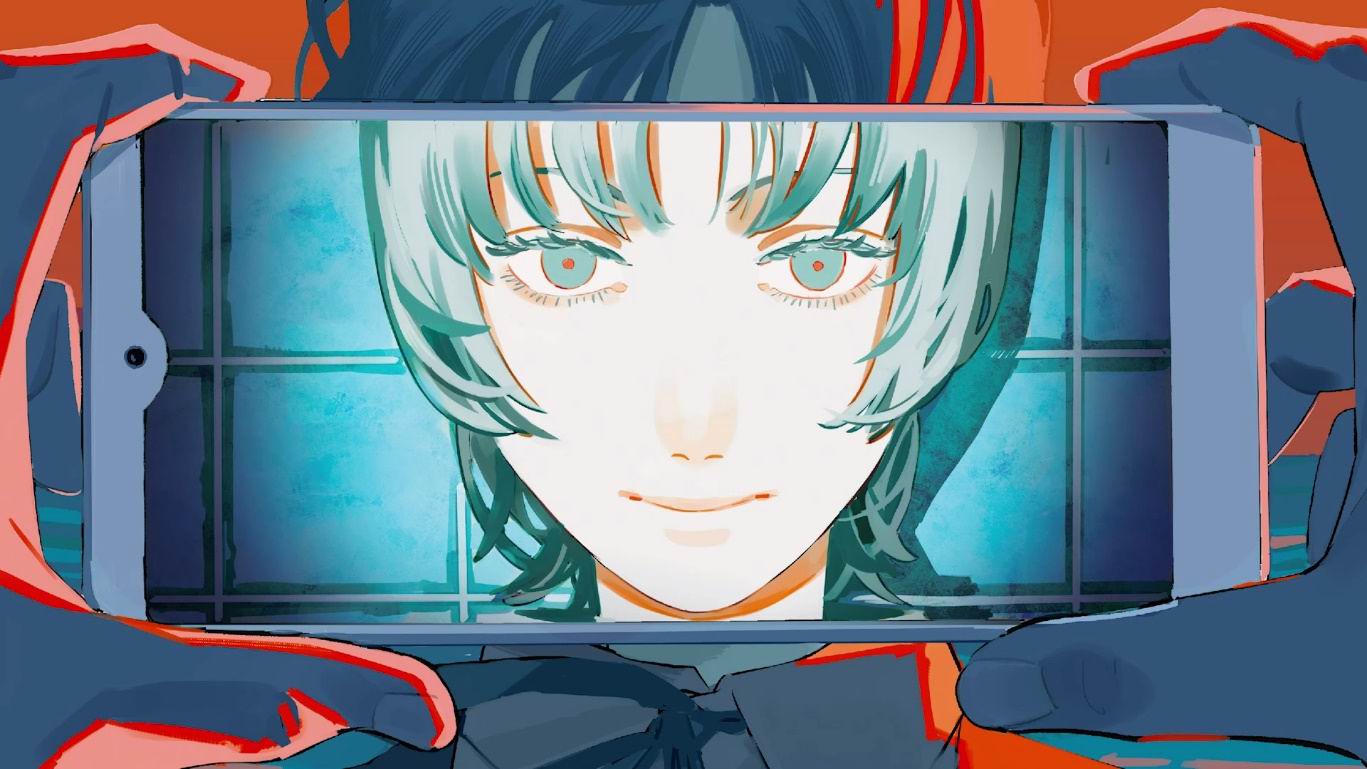

于是在网络上观看的读者既成为观看者,也成为与优太处于同一视角的拍摄者,透过镜头与网络这一同构的视觉平面(visual plane)完成了对整个故事的第四人称单数(电脑之眼)的奇妙体验。其实《再见绘梨》的单行本封面已经就告诉读者:绘梨的脸庞完全占据了正在拍摄的手机屏幕之中,挡住了背后的人形,只剩下与脸庞高度重合的身躯。

不仅如此,绘梨背后出现的叠加方格,既可以被认为是仓库中废墟墙面上的瓷砖,也可以被认为是漫画中出现的网点图。这一图像关系同时昭示了叙事(瓷砖)和投射(网点)的双重隐喻,提前在哲学意义上剧透了漫画如何通过画格(frame)实现遍历性(ergodicity)的先锋实验。

叙事的双重性来自藤本树对元电影(Meta-cinema)这一元艺术的高度利用。漫画中展示了至少三次电影制作(分别是《爆母之死》《绘梨之死》和《再见绘梨》)的过程,通过媒介自反性(Reflexivity)营造出多个亦真亦幻的叙事空间,使读者处于既能分辨又难以分辨的虚构场景与真实场景的困境之中。

投射的双重性则是媒介的二次转置,即从现实世界到影像世界的投射,再到坍缩到漫画空间的过程。这既是物理世界的实存(to be)投射为拍摄的正在进行时(being),同时也是拍摄的动态连续投射为漫画的静态画格,而投射的设备则是海德格尔所说的座架(Ge-stell) [1] 。

中国观众在时隔9月之后,终于能在纸质媒介上一睹藤本树漫画世界中的奇幻色彩。由于媒介从电子到纸张的变化,相信在观看《再见绘梨》时还会生发出全新的审美体验,那就是遍历性。就像大卫·博尔特所说:“在印刷品中不自然的东西在电子媒介中会变得自然,并且很快就会不言自明,因为它会被展示出来” [2] 。当《再见绘梨》的容器不再是网络屏幕而是纸张之后,读者的翻页便会唤醒那个早已被遗忘的小径分岔的花园。

元电影的叙事:“因为我本来就是吸血鬼”

《再见绘梨》是一部典型的漫画上的元电影,即“涉及电影本身或展现电影制作方式”。在漫画的一开始,读者就被一个物象“幽灵”吸引了注意力,形成了根本不存在的观看主体:观众即手机摄像头,也就是少年优太的正在记录的视角。这个物象就是第一画格的双手握着黑屏手机的画面,画面内是本作的名字。

然后,观看主体被2.35:1的电影(手机横屏)宽屏画面所强化,让我们更加相信这就是手机视角。这个观看主体直到故事最后才告诉我们,是老年优太在电脑前反复剪辑的视角。形成双重嵌套感的是,相当多的读者并不是通过纸张,而是通过手机的竖屏对漫画进行观看,如果想要看清里面的细节,必须回到电脑桌面再看一次。

同时漫画还借助了戏中戏(play within play)的方式完成了叙述分层。故事中出现的三部嵌套电影,以及反复重拍的画面,在拍摄这件事上持续模糊着真实与虚幻之间的边界。为了强调真实拍摄与虚拟故事之前的文学张力,藤本树采用了大量的抖动镜头,仿佛手机把握不稳而形成对画面的持续抖动,进而加深了观众阅读时的眩晕感。

这种眩晕感既来自拍电影过程中的抖动镜头,同时也是叙述中的二我差现象的重合:

“‘二我差’现象出现的两个基本前提,一是符号文本的叙述人称必然为第一人称‘我’,二是这个叙述者‘我’必须在符号文本中现身并讲述‘我’过去的经历。” [3]

在很多第一人称和自叙传作品中,二我差的存在都是较为普遍的,主要是因为讲述者和人物“我”虽然都是同一个人,但前者处于当下语境中的叙述者,后者则是被讲述的过往经历。

二我差只要一出现,就会伴随叙述分层。在很多时候,第一人称叙述经常会出现两个声音交替出现的情况,叙述者“我”处于叙述分层的上层,人物“我”则处于叙述分层的下层。

元作品的形式不只是戏中戏,还有另外两种表现方式,分别是媒介间性(intermediatity)和自我指涉(self-reference)。

优太(叙述者“我”)在漫画里大部分时候都是隐藏的电影眼(叙述分层的讲述者),就像他成年之后的自述一样,他总是以客观的视角去看待周遭的生活,因为这样就可以压抑自己的情感。电影眼/摄影机本质上是第四人称单数的存在,而“持摄影机的人”则具有了多重象征意义:超然群众的冷静者、克服人眼的有限性、准确判断优先拍摄的视野,维尔托夫就说“我们无法改善自己的眼睛,却可以不断改进摄影机”。

而媒介间性则以前文所说的奇妙的方式,将复数个媒介(手机、电影、游戏、电脑)的边界叠到一起。观众迷失在难以区别叙述分层的边界中,视线时不时会从故事里剥离出来,揣测此时的画面,自己到底是身处哪个视像空间之中。自我指涉则从遇到绘梨之后开始出现,此时优太(人物“我”)进入画面,观众作为观看主体被消磨了,改为被观看的客体,即放映机给出的画面。镜头给到绘梨和父亲之后,对话的态度、创作过程的真实性都被置于怀疑状态,尤其是父亲在拍摄的过程说出的好几段完全相反的观点。

当然,在网络时代的当今,还有更重要的一点,将现实生活一点点搬到网络,使得现实生活变得越来越无聊。如果是在网络媒介上阅读的观众,会忽略一种早已存在的奇幻色彩:

从作品一开始,优太的生活仿佛根本不存在网络,观众也丝毫没有意识到这个问题,他拍摄的作品(至少电影里)是放在学校播放而不是网络上播放。而在学校播放的事情在优太的自述中,也变成了一个值得怀疑的事件。两次在文化祭中的播放画面就是相同的构图,观众甚至还能注意到墙面上的钟没有时间刻度。

在故事的最后,绘梨骤然出现,面对优太的诧异时,绘梨说“因为我本来就是吸血鬼,证据就是我依然如此年轻不是吗?”

不过,与其说绘梨是吸血鬼,不如说优太是吸血鬼,或者更进一步说,电影才是吸血鬼本身:在黑暗中放映自身,并且永久地活着。

在《再见绘梨》中文版赠送附件里已经告诉了我们,无数次的分形选择,只留下最美好的画面,就是永生。

观影的纪念胶片,即将制作电影的过程进行剪辑。把不同画面按照作者的意图重新排列,就会形成若干种不同的故事,这些故事的关系不是靠选择,而是靠蒙太奇形成的。

绘梨印象的拼图,即叠加的不规则图形的画面。绘梨的四个画面都可以成为AVG的任一背景,那些最美好的瞬间可以反复出现,代表选择最后的结局趋同。

观影时光的纸骰子,将绘梨与优太从画面的正中央切割开来。这条主体分离的界限在告诉读者,优太与绘梨的共处时光既是存在的,也是剪辑的,当然更是可以随机合成的。

媒介化的投射:“离开相机镜头的我无法直视现实”

不可信的何止是叙述、绘梨和电影,媒介本身也具有被怀疑的天然特质。其实,基特勒(Friedrich Kittler)早在演讲录《光学媒介》(Optical Media)中就说过,“我并不相信媒介是身体的假肢……媒介(包括书和书面语)的发展是独立于身体的” [4] 。

如前文所说,优太的故事本身就是二我差,而漫画的二次转置不仅在叙事上完成了二我差,同时也在媒介上强化了优太的二我差。多年以后,已经成为孤身一人的中年人优太对着镜头自言自语,“离开相机镜头的我无法直视现实”。于是直到故事的终焉,读者才发现,藤本树蛰伏于漫画中的三次叙述性诡计:

第一次是在学校文化祭上放映的电影,读者以为的第一人称进行时,其实是已经发生之后的故事。第二次是由优太的父亲提及的,读者天然就将被剪辑重组之后的镜头当做真实的客观记录。第三次则是中年人优太提及的,原来这些镜头并不是“我”的,而是“我们”的。

首先,看似线性叙事中的时间主体被分离了,变成两个“我”之间的对话,在同一文本里肢解出不同的视角职责。优太时而出现在镜头内,时而出现在摄像头处,时而面对镜头自呓。这并不只是叙事(拍电影)的需要,还是不同的“我”之间,以及叙述层和故事层之间出现的“抢话”冲突。

然后,这些“我”并不是只出现了一次,而是复数次的重叠。漫画中出现大量重复格,这些渐次出现的对话,不仅完成了叙事的推进,同时也是电脑剪辑界面前的暂停键,是犹太反复剪辑、反复暂停的结果。在漫画中已经反复暗示过多次,那就是黑屏。黑屏不只出现在八连黑画格之中,还出现在第一次获得电脑时、看电影黑屏时、梨花出院之后看到的黑屏电脑的各处,以及中年优太的自述“我的眼前变得一片黑暗”。这些画面的呼应不是自然生成的巧合,而是被巧妙安排之后的结果,其中最明显的场景呼应就是“水族馆-芭菲-野猫”场景。

最后,在模糊抖动的“我们”的镜头下,单叙述者的轮廓“我”被描摹出来,形成分形叙事的叠加。

气泡框里出现的语言真的只是当时的对话吗?真的只是刚拍摄时收录进画面的声音吗?都陷入到不可靠叙事之中。优太的气泡框是最特别的,它存在两种形态,分别是有方向的箭头,以及与画格(panel)融合的波浪气泡框。前者是该漫画中所有角色都拥有的形式,而这里则独属于优太一人。这时波浪气泡框完全打破了漫画中模仿银幕的尺寸比例,并与这些画格融为一体,变成了不规则图形。

这说明对话框的内容在画面乃至叙事之外,而不在画面之内。优太可以通过后期单独配上旁白的画外音,而在漫画中这种可能性一直潜伏于故事之中,亟待读者的发现。

波浪气泡框是从什么时候开始不再和格子融为一体的呢?答案是本漫画最后一次出现黑屏之后,那时优太准备再次死亡。

如果我们把波浪气泡框当做旁白的话,旁白这一解释主体在此时彻底消失了。他行将中年的时候,再次在医院的废墟里遇到了绘梨,此后即便是明显的叙述者“我”的话语,都不再动摇格子的边界,而是成为了格子的一部分。

所以,《再见绘梨》的叙述性诡计也是媒介的自我召唤。就像游戏中的对话框、血槽和物品栏一样,当然不是虚拟世界的一部分,而是UI界面的一部分。可是《再见绘梨》里借用漫画与电影的三层重叠(漫画定格、电影定帧与剪辑画面)以及浮在画格上的气泡框所具有的层次感并不明确,让人难以分辨到底是功能性挂件,还是叙事性挂件。

遍历性的交错:“缺少一抹奇幻色彩”

在跟随藤本树/优太的眼睛,完成了从叙事到媒介的旅途之后,笔者开始疑惑,到底是哪里缺少奇幻色彩呢?从媒介意义上看,奇幻色彩应该是爆炸场景;而从叙事意义上看,奇幻色彩则是优太只剪出美好片段的能力。其实从本质上看,奇幻色彩来自遍历性本身。

遍历文学的集大成理论由挪威学者艾斯本·亚瑟斯(Espen J.Aarseth)于20世纪90年代提出,用来指代在文本物理层面需要读者作者进行除思考外的实际操作的文学作品 [5] 。亚瑟斯的遍历文学概念建立在赛博文本的基础上,让读者对文本的操作行文不再只是通过调取视线进行阅读,还需要通过遍历这一物理操作生成选择与探索。

这在实时屏幕(screen of real time),即计算机屏幕早已普及的当前生活中早已屡见不鲜。网络用户在面对超链接文本时,能够熟练的运用鼠标点击关键词或链接调转到另一个相关窗口,形成独属于自己的视觉动线路径。用户即读者,他可以在任意节点中不断游历,形成阅读与游戏的洞穴化连接,即便遇到相似的文本也不会觉得烦躁。

1987年,由迈克尔·乔纳斯(Michael Joyce)创作的超文本小说《下午,一个故事》(Afternoon, a story)就是如此。读者通过帮故事中的男主角彼得经历各种现实与非现实场景,在车祸的发生与回忆中辗转反侧。虽然选择多样,但都是在以相异的方式咏叹彼得相同的心绪。直到最后,读者与彼得都患上了文本幽闭恐惧症(textual claustrophobia) [6] 。

在时隔30余年的今日,藤本树再次让读者邂逅了这种症候群:读者被困在优太的虚拟具身之中,而优太则被困在《再见绘梨》的影片剪辑的过程之中,双双不可自拔。

博尔赫斯曾尝试着在一部不能真正进行遍历操作的作品里实现遍历感,那就是《小径分岔的花园》:他塑造了复数个相互呼应的场景,分别是相互矛盾的记录材料(余准的狱中供词)、谁都会迷路的迷宫(崔彭的建筑)、无数可能的消解(艾伯特的讲述)。但传统文学作品在不借助其他手段的前提下(不进行超链接,不让读者做选择),想要做出遍历感依然是非常困难的事情。

而中年优太的自述就是解开问题的钥匙,这些自述的气泡框当然也是波浪气泡:

“拍摄的存档超过40小时了,明天开始我请假不去学校了,因为妈妈正式开始住院。”

“那只是电影里的我,现实中的我可没那么顺利。” [7]

“文化节之后,我就没去学校,一个人躲在房间里闭门不出。然后,在电脑前整天重新剪辑绘梨的电影。电影本身大获好评,但我总觉得有一点美中不足。我冥冥中觉得答案就藏在和绘梨共度的2728小时的视频中。”

“升上大学之后,我仍然在继续剪辑。上课、打工……回家之后捣鼓绘梨的视频,就这样结束一整天。”

既然这是不会给任何人看的绘梨的电影,那读者看到的是什么?既然是一次又一次的剪辑,那读者看到的是唯一的结局吗?还是说无数个电影中的一个呢?2728个小时的视频片段(113.67天)的100多天里,每次拍摄的时候,绘梨真的都脱了牙套和眼镜吗?对绘梨的评价是真实存在的吗?甚至中年优太的经历真的也是存在的吗?

不过,有一个东西是不会作假的,那就是电脑的剪辑画面。那么问题来了,2018年1月,到底是中年优太的记录,还是少年优太的记录呢?坐在学校礼堂里看电影的学生们,真的看到了上面全部的画面吗?还是说依然有一部分是优太只给读者看的呢?

所以无论是在叙事还是在媒介上,《再见绘梨》漫画都不仅仅通过拍电影的过程与营造电影感的画面塑造出单一遍历可能的故事,而是多次遍历之后的叠加。叠加的纵向,是不断嵌套、回旋和真伪莫辨的(电影)叙述分层;叠加的横向,是将所有可能性都不断延展的叙述分形。

最后,《再见绘梨》成功变成了杜尚的《走下楼梯的女子》(Nude Descending a Staircase),将每一个选择都叠起来,形成连绵不断的“四维虫子”。藤本树也巧妙地抖动镜头赋予全新的象征意义,即视角从二维地图的显式联结的(explicit)作品变成了三维交叠的眩晕画面 [8] 。

而《再见绘梨》的日文标题早就隐藏了文学的遍历。

さよなら并没有日常寒暄语里“下次再见”的意思,而是更加严肃的场合使用的“死语” [9] ,表达所以“永别、珍重”之义,最常出现的场合则是学校。不过さよなら在过去日语的表达里并没有道别的意思,它的原意是[そうであるならば],用省略一半句式的方式表示假设关系的连词,即一段对话的结束 [10] 。在《再见绘梨》里,对话的结束与再起相互叠加形成(气泡框)的遍历性让さよなら也重新召唤出古日语的原意。于是“再见绘梨”便具有了与“小径分叉的花园”一样的多重可能,这既是与绘梨的永别,也是在无数次遇见绘梨中的一次,同时还是沉浸于与绘梨相谈甚欢的循环之中。

最后,让我们用博尔赫斯在《小径分叉的花园》中的话结束吧。在这段话中,绘梨再度复活,向读者走来,言笑晏晏间以“证据就是我依然这么年轻”的模样凝视着前方:

“在另一个时刻,您穿过花园,发现我已死去;再在另一个时刻,我说着目前所说的话,不过我是个错误,是个幽灵。” [11]

注释:

[1] 座架既是日常用语,也是哲学用语。海德格尔在《技术的追问》中给出了座架的概念,即摆置的聚集,通过摆置人,即技术统治下的生产和促逼的整体,是人作为表象者对世界整体的表象。在《再见绘梨》里,就是藤本树特意构筑的无处不在的镜头感/电影感。

[2] George P. Landow, Hypertext: The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology, Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1992, p.3.

[3] 杨利亭. 时间流变中的昔我与今我——论中国当代小说叙述中的“二我差”现象[J]. 当代文坛. 2019(1):95

[4] Matthew Griffin, Susanne Herrmann and Friedrich A. Kittler,“Technologies of Writing: Interview with Friedrich A. Kittler”, in New Literary History , vol. 27, No. 4,1996: p.738.

[5] 聂春华. 从文本语义学到文本媒介学——论艾斯本·亚瑟斯的遍历文学理论[J]. 文学评论. 2019(2):40

[6] Espen J. Aarseth. Cybertext-perspectives on ergodic literature [M]. Johns Hopkins University Press,1997: p.86-89

[7] 优太自述这句话时,漫画中出现了手机里的影像,这个画面正是优太第一次要剪辑电影的下一个画格。剪辑的开始同时意味着遍历性的开始。

[8] 如果想要在不看漫画的前提下感受《再见绘梨》的遍历感,可以在网上搜索任何一张三维立体图,眯起眼睛,就像绘梨那样持续地凝视着静态画面。(作者注)

[9] 所谓“死语”,就是在日常交谈中几乎不会用到的词。在日本的生活语境里,道别一般用[じゃね]或[バイバイ]。

[10] さよなら最早引文见于1770年,有告别一意的名词用法最早可考于1924年,动词用法最早可考于1937年。详见https://zh.wiktionary.org/wiki/さよなら

[11] 博尔赫斯. 小径分岔的花园——博尔赫斯小说集[D]. 王永年译. 浙江文艺出版社. 2005:45