超人与超越幻想之幻想

重要的是讲述神话的年代,而不是神话讲述的年代。

——布里恩·汉德森《〈搜索者〉——一个美国的困境》

【序 不仅仅是梦思】

在《超人幻想》之前,水岛精二、会川升和BONES这个组合的另一部作品是《UN-GO》,而《UN-GO》和《超人幻想》在对昭和年代的破坏性重述这一点上几乎是如出一辙: 在“历史记忆”之外的“幻象”维度将这两部作品置于一个微妙的位置——即非历史,也非狂想——更接近于一场梦。

而倘若我们将《UN-GO》和《超人幻想》都当作一场由昭和年代而起的幻梦,那么我们就有必要从梦的形式入手以揭示其未尽之意: “不是被形式隐藏起来的内容,而是这种形式本身的秘密” (齐泽克语)。也就是,我们应该将“潜在梦思”(latent dream-thoughts)和“无意识欲望”(unconscious desire)作出严格的区分。这里的“潜在梦思”是显然的,正如我们在一开始便揭示的那样, 整场梦不过是对富有激情的昭和年代的一次重述 。 但是为什么? 为什么选择了这样的幻想?

一个稍显唐突的结论隐藏于“零零年代的想象力”的一个代表,《Fate/Stay Night》的世界观中。现代是神秘退潮后的年代,只有借助于神秘尚存之时的英灵的力量,才能颠覆世界。这难道不正是《超人幻想》的未尽之言吗? 昭和年代之后的日本不再具有真正破坏性的力量,于是我们不能以日常的语言,而只能通过幻想来言说那个激情年代的英雄故事 。本文要试图解开的正是驱动这场幻梦的欲望之谜,某种程度上,这也是我们提出一种对“神秘退潮后的想象力”的批评的可能性。

【壹 “双城记”】

……在生命的重要时刻,姿势的强调(夸张)的真实。

——波德莱尔[1]

如果仅仅将一部动画分解为“画面”和“声音”,那么《超人幻想》似乎可以作为一种“拼贴艺术”的典范。通过将由昭和年代始的一众类型片重叠于故事中, 角色间的遭遇被表现为一次又一次地闯入属于对方的“符号帝国” :仅仅在第一集中,一组“奥特曼/怪兽”的经典二元对立,便被“巨大机器人”和“魔法少女”所介入,并最终得以超越于“击败怪兽,守护和平”的简单叙事。于是城市在故事中展开了其多重面貌:它将同时是黑幕(尔朗),自然的破坏(笑美),脆弱的日常景观(辉子),工厂(艾库斯)乃至历史的必然性(兵马)。

另一方面,我们又无可避免地遭遇了独立于所有这些类型片之外的另一层面,即作为“物理现实”的城市。无需否认,《超人幻想》中的故事自然可以被还原为昭和年代的历史记忆(广岛核爆,日美安保协定,民主运动,全共斗 [2]……),而通过这种还原,我们获得了分裂的 “城市的两个身体” : 存在于“历史”与“记忆”中的“物自体” ; 和作为拟像存在的“虚构”城市 。

作为整个故事得以展开的基础,两座城市间的缝隙或许早已隐喻式地存在于分层式的作画中:作为表象的符号帝国一层(layer)置于历史的一层之上,而上层的人物也很难真正地 进入 [3]到下层的背景。正是这样的割裂造就了詹明信所言的 “无深度文本” 。后现代的文本并不通向物理现实,也不提供这种阐释深度,而文本之外也不过是文本——在这种意义上,后现代主义所展开的互文游戏和“物理现实”也是相去甚远的。

我们之所以不将其解释为一种隐喻,原因就在这里。事实上, 即使是和“超人”最为息息相关的“超人革命”也更多地作为故事的背景呈现 :无论是和克劳德的战斗还是和里见义昭的战斗, 我们都走向了一场“对决”而非“战争” ,故事也不安地在此时截断, 仿佛决斗的胜负也正是战争的胜负 。而我们将会看到,即使我们抛开“历史”而只关心于这种政治叙事,这也是难以忍受的。

[1]:引自罗兰·巴特《神话修辞术》

[2]:详见Anitama《超越幻想的神化事记:〈Concrete Revolutio~超人幻想~〉考察》系列文章。尽管很感谢作者详尽的考据,但我仍然要指出,这种解读未必是很好的欣赏角度。

[3]:这个问题在Thomas Lamarre的《The Anime Machine》中得到了极为详尽的阐释。简单说来,动画的镜头很难做到模仿一个进入房间的人的视角中所见的变化:以绘画的方式复现这个过程中物体的位置,大小,角度等变化无疑有巨大的困难。这也是将动画艺术区分于电影艺术的一大特征。

【贰 超人或怪兽之政治】

超人或怪兽在《超人幻想》中并不超越于政治维度。而在超人之间的对决和战争的胜负的对应关系之下, “超人”作为“人”的一面往往让位于更纯粹的力量的具现 。在此基础上,对人吉尔朗的身份考察几乎必然地将我们带到了一个矛盾的局面—— 超人,人和怪兽的简单划分失效了 。揭示这种话语中的悖论性的一条路径正是作为“意识形态机器”的帝告:对待超人和怪兽的态度之相似无疑揭示了 “怪兽”和“超人”的同化 这一事实。

假如我们在一种广义的“非人”层面上讨论“超人/怪兽”的一组对立,那么双方显然代表了激进政治哲学(radical political philosophy)的两种脉络:拉克劳式的“话语政治”,和齐泽克式的“怪物政治”。拉克劳将这种斗争称为“霸权性的斗争” (hegemonic struggle)。各方势力对“正义”的阐述正是关于“霸权”的殊死战斗,而其:

……处在拉克劳所说的“等价物”(equivalence)链条上,三套故事彼此竞争,都试图自我上升到“大他者”的位置上。这种自我上升就是拉康所说的“崇高化”操作,而这种操作永远不会彻底达成,因为符号性的“大他者”永远只能冒称绝对,而无法真的成为绝对——故事无法变成“真理”,无论它被重复述说多少遍、或被多少人接受;即便一个故事成功上升成为主导性话语、主流意识形态,它也时刻遭受其他故事的挑战。[4]

于是“超人”的斗争成为了齐泽克所批评的,“弗兰肯斯坦”式的斗争, “《弗兰肯斯坦》里的怪物,实际上是隐喻法国大革命——一个没能被讲好的故事” (齐泽克语)。再回到一切论述的开端: 人吉尔郎 。在故事结束时,尔朗“真正的”的身份得以揭示,广岛“小男孩”的人形——那么, 他不也正是那个被维克多制造的,“失控”的“怪物”吗? 同资本主义生产自己的过剩一样,人也生产出了人的过剩: “超人”的正确写法是“(超)人” [5],超人和“人”产生了区分,但同时又不能摆脱其作为人的本质。

同样的,话语政治的局限性也正如齐泽克所展示的那样,主体不可能通过讲自己的“故事”以改变既有的秩序,因为故事总是已经无意识地为既有的符号秩序所设定。而 符号秩序真正的挑战,那个完全超越于符号秩序之外的主体,永远只能是不说话的怪兽 。这里,两话《日本“怪兽”史》成为了整个《超人幻想》文本的切入点——“我们的愤怒就是怪兽”的宣告,也正是布莱希特所述的,在斯大林街(Stalinallee)的狂热:

这倒不是说因为布莱希特盼望镇压带来繁荣的未来,因而对残酷的斗争听之任之。而是说, 诸如此类的严酷暴力是作为本真性的标记(sign of authenticity)被感知和认可的 。[6]

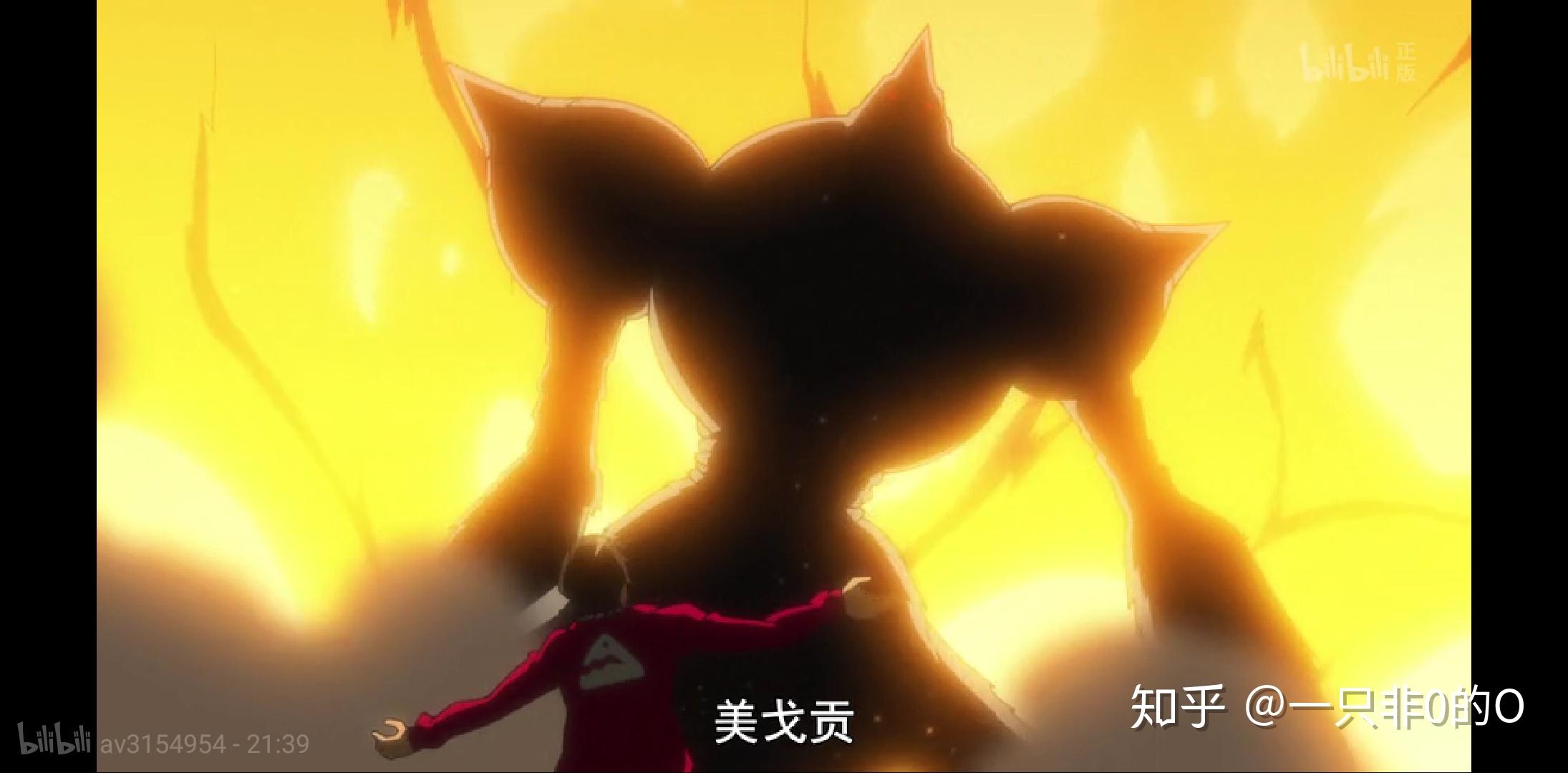

但即使是作为“实在界的激情”的具象化,美戈贡“正式地”成为一个怪兽,或说 “世界之夜” ,还是在被激怒之后。同 异形 (那个真正的主体)一样,它杀死了自己的创造者,放弃了“话语”的示威,开始了纯属于“激情”的破坏—— 我们看到的正是另一个版本的《搏击俱乐部》 :即使是作为革命起点的“我”也不再能选择革命的方向,理智在破坏的激情面前不值一提,最重要的是,驱使“太空猴子”的死亡驱力的第一个目标便是他自己。

当革命的“领导者”从主人话语退为大学话语后,尔朗的宣告 “不管你是什么人,我都会战斗,只要有孩子会因为你的火焰哭泣!” 便成为了一种 强有力的锚定 。而面对《超人幻想》中唯一的“怪兽”, 话语政治的斗争双方似乎同样地感受到了威胁 ——如果在这时退回到“梦思”的层面上,是否可以说美戈贡的出现正是弗洛伊德所说的那个 燃烧着的孩子 [7]呢?想要破坏符号秩序的真实愿望表现为怪兽,而为了不再直面其欲望的实在,尔朗不得不出现以打倒梦中那个“真正的主体”。 故事从此不再有怪物,只有(超)人与(超)人间的对“正义”的理解的分歧 。

[4]:吴冠军《话语政治与怪物政治》

[5]: 将这里的“(超)人”放在尼采的意义上理解是一种常见的对尼采的误读 。注意:尼采的"超人"不是更高、更强、更好的人,也不是超级的人。尼采的超人之于人就像人之于类人猿,超人超越人的本质和一切关于超尘世/超感性世界的观念,本身就是价值重估的产物。超人统御人而不像"神"那样裁定人,跨越理性和虚无主义,因而也超越"复仇"/"怨恨"。

[6]:斯拉沃热·齐泽克《欢迎来到实在界这个大荒漠》

[7]:弗洛伊德的叙述如下:

……这位父亲做了一个梦,梦见儿子站在他的床边,抓住他的胳膊低声责备:“爸爸,难道你没有看见我在燃烧吗?”他醒了过来,看见邻屋传来耀眼的火光,便匆匆跑过去,发现那位老年看护已睡着,心爱儿子的裹尸布和一只手臂被倒下的一根蜡烛点燃了。

拉康以这个梦阐释为什么梦“恰恰在急需醒来的情况下发生”,主体构建了一个梦以回避现实,但恰恰是在梦中他遭遇了自己“欲望的实在界”(Real of his desire)——于是他选择醒来。同样的逻辑在这里也适用, 正是因为尔朗出现得太过正常,我们才应该警惕 。

【叁 “自由”的幽灵】

也正是在对“怪兽”的排除中,我们再次遭遇了《超人幻想》的文本和历史的断裂。《超人幻想》的话语政治斗争中,每一方都围绕在作为其意识形态领袖的(具体的)超人身边,为他们的“正义”而战斗——但这种看法已然和事实相矛盾:

全国学生联合会的暴力行动并没有在它自己的计划产生之前出现,而是与之同时产生 ;它立即成为一个符号;它什么也不表现(不表现仇恨,不表现愤慨,也不表现任何道德观念),反而在一种转移的目标中(去包围和拿下一个市政厅,扫除一片铁丝网)毁掉了自己…… 一个纯粹的实际的行动把那些象征符号置于圆括号之内,而并不探究他们的指谓意义 :人们利用这个题目,却又让它丝毫不动。[8]

那么,诠释“正义”的行为不也恰恰阉割了运动的真正激进性吗?运动的激情来自于破坏,来自于本雅明式的 “神的暴力” ,是 “历史天使” (the angel of history) 对名为“进步”的不义的清算 ——在此基础上的任何进一步诠释都相当于约伯的神学家朋友的谬误:诉诸于一个全知全能者,以期达成对事件的撤销。而这样的谬误却被呈现为《超人幻想》的基础:在战斗开始前,我们总会被告知双方对“正义”理解的冲突和不得不战斗的理由。但我们都知道,即使运动的参与者是为最为具体的“自由”而战[9],这里的“自由”也不过是一个空能指。

《超人幻想》对“神的暴力”的诠释正因此而令人失望: 这种纯粹的,崇高的爆发被表现为内在于社会(或家庭)中的“冲突”,并且永远围绕着“感情”展开 。尔朗和克劳德,尔朗和里见义昭,这两组矛盾的双方都被赋予了一种奇特的纽带。于是话语政治的双方都仿佛在上演一场“同室操戈”的悲剧,也正是在这里, 斗争的真正残酷性被抹消了 。

而在“神的暴力”被降格为“神圣的暴力”的同时,《超人幻想》作为失去了残酷性的昭和运动史也落入了另一条阐释进路。故事给出的“绝对正义不可能”的背景下,各方坚持自己的“正义”的斗争,已然不外乎 宇野常宽的“决断主义” :

世界没有明示何谓“正确的价值”或“生存的意义”是理所当然的“前提”,在这样的前提之下若继续沉溺在自己的世界中就无法在这社会上生存——因此“现代的想象力”选择的是为了生存下去而靠自己思考并行动的态度。 即使会“出错”或“伤害他人”也必须选择自己的立场 ——这里采用了“讲得极端就是没有依据的对象”的思维,“果敢”地选择了特定的价值观,形成这样决断的态度。[10]

不过不要忘记“决断主义”所产生的背景:911事件和小泉改革带来的“格差社会”意识。值得注意的是,“决断主义” 将斗争双方都呈现为执着于“正义”的“相似的可怜人” ,不也隐藏着一种 新自由主义式的宽容 吗?放在“(超)人”和“人”的议题中,不妨再引述齐泽克对《银翼杀手2049》的一段批评以结束本节:

电影隐含的人道主义信息要传达的,是自由主义的宽容:我们应该给仿真机器人以人的情感(爱,等等),人权,要把它们当作人来对待,把它们纳入我们的宇宙……但是,在它们真的到来的时候,我们的宇宙还会是我们的吗?[11]

[8]:罗兰·巴特《符号帝国》

[9]:详见小熊英二在《如何改变社会——反抗运动的实践与创造》,这里引用一段断言:

广义而言,这些人抱着“捍卫民主”的借念。“民主”在这里意谓著笼统的反对“战前回归”,同时也是“不想再有战争”的情感表现。

亦即,这里的“民主”并不单指议会民主制,它还包含追求和平,男女平权,爱国教育,而未必与“民主”有直接相关的要素。

[10]:宇野常宽《零零年代的想象力》

[11]:斯拉沃热·齐泽克《〈银翼杀手2049〉:对后人类资本主义的一种看法》

【肆 一九六八的消失】

当我们最终走到了新自由主义的语境时,我们又不妨回到文章的开头: 我们面对的是对昭和年代历史记忆的重述,却悖论性地通过各种手段偏离那个真正激情的年代 。在左翼语境下的战后运动史无疑是自发的,不妥协的,残酷更多于温情的,但我们得到的不过是“魔幻的”,“话语的”,“怜悯的”战斗——那么,我们在这里面对的由形式而内容的三层面纱,难道不是 无一例外地致力于掩盖一种冲击性的历史“真实” 吗?

回顾那个激情年代,同样肆虐于一九六八年的“五月风暴”被逐渐杀死,革命与反动相对抗的世界图景被一整套文化工业和“哲学”撕碎了——取而代之的是新浪潮电影,反文化或激进哲学。在不断持续的对一九六八年的改写中, 超出了资本主义的容量的内容被抹去,而其余则被尽数收编 。而在日本,束缚着运动的 道德主义 和七十年代的 经济飞跃 让年轻人不再致力于“颠覆”和“改变”,留下的不过是共产趣味和为力比多经济所俘获的异见者;仍然坚持反抗的少数则退化为毫无革命者自觉的的“赤军”。

现在,拉康对五月风暴的诅咒成真了: “你们想要一个新主人,你们会得到一个新主人” 。驱动日本战后的社会运动的年轻人和女性致力于反抗社会主流的挤压, 最终前者得到了更高的升学率,而后者得到了洗衣机 。今天的二者都被紧密的连接在社会机器的生产链条之上,享受着“宽容”。

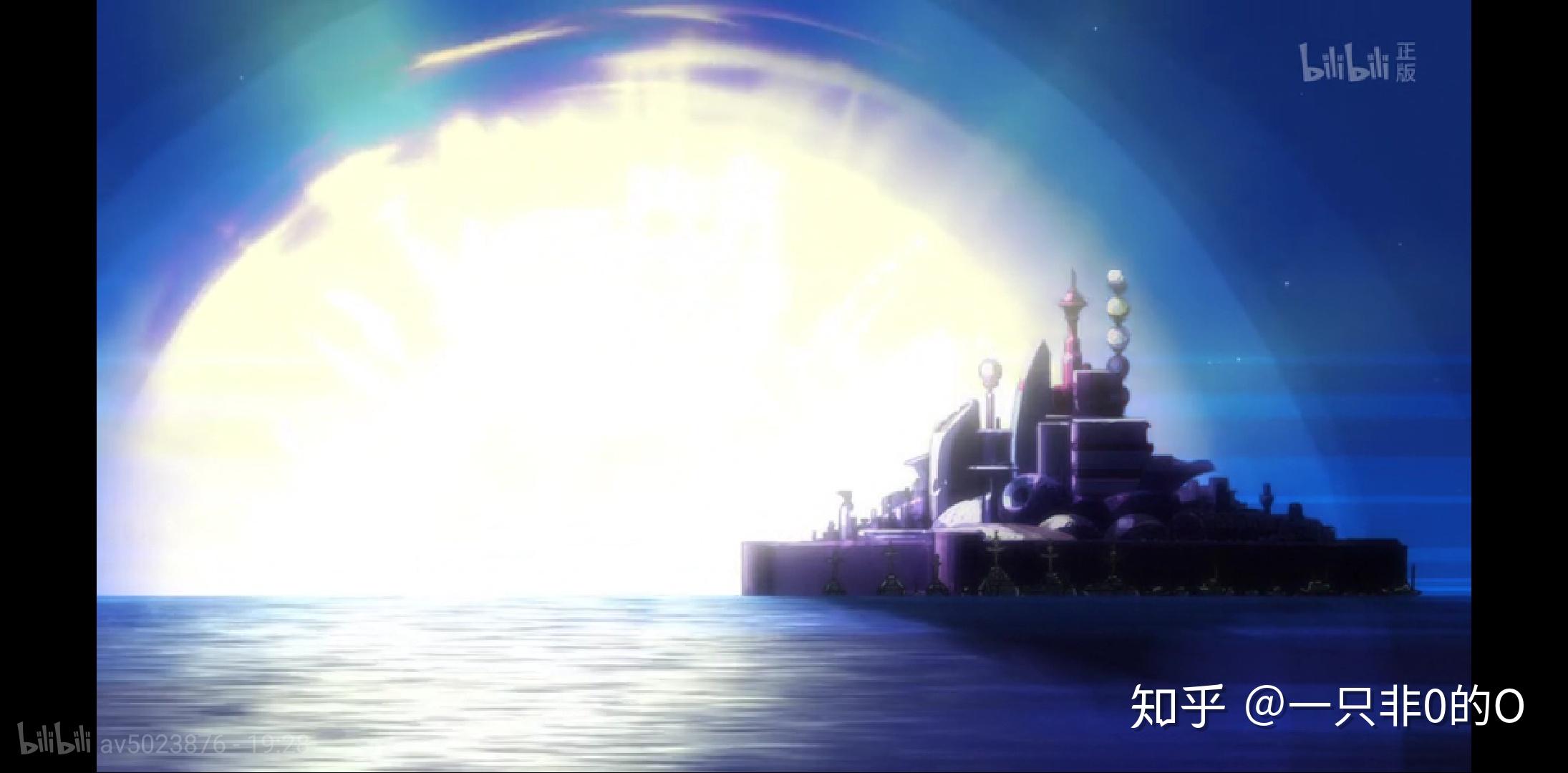

当革命的历史在再叙述中被剥离了政治维度,取而代之的是执着于快感的“正义”冲突时,资本主义也就此将一九六八年的爆发转化为自己的能量——这不正是《超人幻想》的最后一组镜头吗? 曾经的“超人” (和怪兽) 被作为商品和印象贩卖,幸存的超人则致力于呵护下一代或打击“反社会的”罪犯 (奇妙的是,他们本身也曾被这么称呼)。诉求成为了“渴望”,战斗成为了景观,牺牲成为了“故事”。我们一边感谢超人们,却又不希望他们再度出现在阳光下。

如此,我们已经可以回答这个问题:什么在驱动着《超人幻想》这场梦思?答案当然是 被排除的御宅族 (Otaku)——一九六八作为日本电视动画的启蒙时期,对御宅的历史并不遥远。对在《宇宙战舰大和号》(1974)的年代发展起来的御宅族而言,学生运动的激情早已成为他们的 “原初场景” (primal scene),于是他们诉诸于被压抑者的反抗历史来呈现自己的欲望。但另一方面, 御宅的怒火并不指向构成社会的基础 :即使是“零零年代的想象力”乃至“震灾后的想象力”,最后的目的也不过是 “活下去” [12],或者,活的更为“体面”。于是这场梦只能小心翼翼地避开其中的实在界,以免符合秩序 真的 被颠覆。

[12]:有必要澄清一点,即作为“决断主义”的代表的《死亡笔记》中的夜神月,无疑是反社会并希望作出完全的改变的。不过宇野常宽自己也承认:

……《死亡笔记》绝不是肯定夜神月理念的作品,也不是全面肯定自我中心型决断主义的价值观。剧情中夜神月时而被描写为英雄,时而又将他狂妄的妄想做戏剧性的描写。

【伍 不可能之可能】

作为结论,《超人幻想》展现的是“神秘”退潮后我们所能拥有的想象力——我们不足以再现真正的,破坏性的激情。整个故事,在某种程度上,不过是一种空洞的呓语: 竭力于展现昭和年代的激情与景观,恰恰是为了不去叙述真正的昭和 。 言说“神秘”的年代的努力最终归于展现我们今天的贫瘠的话语 。

但整个故事还是留下了一个空白:在尔朗将自己燃尽之后,开启的通往“另一个世界”的大门。尔朗本人成为了另一个 “消失的中介者” [13],但不同于《泰坦尼克号》的杰克,他在拯救“萝丝”之外还做了另一件事: 那些"超人“,那些超越了庸俗的斗争者,那些不愿意被收编的角色们,他们成为了真正的火种,还会在另一个世界继续革命 。

我们固然可以批评《超人幻想》的想象力最终归于平庸的制度内个体的“成长”,最终被历史的激情希望打倒的对象收编——如同德里达对马克思主义的尖刻指责: 它自身最终成为了资本主义制度内部的一个创伤性声音,一次又一次被资产阶级主体翻转为寻求倒错的原乐的手段 。但另一方面,我们正应当指出:快感之所以被资本主义收编,并非快感过于放纵自身,而是因为快感尚不足够坚持自身。在对快感的收编中,总有一些“不可能”的剩余,这也正是我们实现一种“超越”的关键。

那么,这也正是我们对《超人幻想》,乃至一切ACG(N)作品提出一种批评的可能:我们一次又一次被指责使用精神分析或一切文学批评理论欣赏ACG(N)作品不过是掩盖自己欣赏作品,获得“简单的”感动的无能——也即,追求一种倒错的快感。但在研讨班17中,拉康早已给出了答案,和陀思妥耶夫斯基 “如果上帝死了,一切皆有可能” 的格言正相反, 上帝死了,再也没有什么是可能的 。一个没有权威也并不尊重权威的年代里,带来禁令的父亲已然死了,所有人都只能在歇斯底里的享乐中自欺。

精神分析是一个不可能的事业,在此之上,一切可能性都由这个不可能开启。再次借用沃尔特·本雅明的观点,失败的革命不断向世人昭示历史尚未完成,并等待被一场成功的革命所救赎。 坚持这种远离作品,乃至杀死作品的批评形式,以等待一种真正的“批评”或“欣赏”的可能,本身也是对精神分析的最终伦理的坚守:

不要向欲望让步。

——雅克·拉康

[13]:借用《泰坦尼克号》的例子,在灾难之中,杰克选择牺牲自己挽救萝丝。电影结局的一个镜头里,萝丝的台词虽然是“我不会放弃你”,但 实际上在做的却是把冻僵的杰克推到海水中 。在电影叙事的结构内部,灾难恰好就是为了这个场景所准备的, 冰山的作用就在于阻止萝丝真的脱离资产阶级,并使萝丝在充分榨取了杰克的活力后摆脱杰克 。杰克就是泰坦尼克号上的那个消失的中介者。

【参考文献】

[1] 斯拉沃热·齐泽克《意识形态的崇高客体》

[2] 斯拉沃热·齐泽克《暴力》

[3] 斯拉沃热·齐泽克《欢迎来到实在界这个大荒漠》

[4 ]罗兰·巴特《符号帝国》

[5] 罗兰·巴特《神话修辞术》

[6] 宇野常宽《零零年代的想象力》

[7] 吴琼《雅克拉康——阅读你的症状》

[8] 吴冠军《话语政治与怪物政治》