14 个回答

先上结论,从剧本的参考文本来看,应该是德扎。德扎的参照是传记,而法扎乃至英话剧扎和美电影扎等都是参照的谢弗的剧本,其中法扎改编最多,第一幕的内容谢弗剧本里是一笔带过的,估计也有参考史料传记等,但相比抛弃文学创作直接看传记的德扎还是不够真实。

其实关于莫扎特各种戏剧作品呈现出来的不同的莫扎特的形象特别有意思,我想贴一下我之前写的文章展开讲一下,题主问了两个扎,我这里再加三个:英扎美扎中扎,都是戏剧的方式呈现,大家可以对比一下五个扎特的不同形象。

在音乐剧粉丝圈掀起了一阵滔天热浪的法语音乐剧《摇滚莫扎特》,并非是第一部以维也纳古典乐派代表人物莫扎特为题材并广受欢迎的戏剧作品。事实上,以音乐才华闻名于世的神童莫扎特,因为其特立独行的个性和跌宕起伏的戏剧化人生,一直为戏剧圈所青睐。自从英国剧作家彼得·谢弗创作了那个著名的莫扎特传记戏剧《上帝的宠儿》后,以此为蓝本的戏剧作品就层出不穷。近的有正在热演的《摇滚莫扎特》(法扎),以及上海文化广场去年的年末大戏《莫扎特!》(德扎),远的有1984年上映的美国电影《莫扎特传》(美扎),以及1979年在伦敦首演的英国国家剧院版话剧《上帝的宠儿》(英扎),甚至在80年代,我们国家的北京人民艺术剧院也排演过话剧《上帝的宠儿》(中扎)。然而无论是德、法、英、美还是中国,在塑造莫扎特这个角色时,都会突出其某一面的特质,使得这五个莫扎特的形象,虽是同一颗种子开出的花,却绽放出五种不同的色彩。

英扎:手脚一刻不停,笑声刺耳、状态幼稚

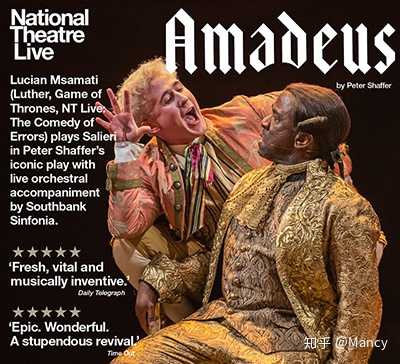

或许是因为都是英国人的关系,在整个戏剧作品的呈现上,英扎是最忠实于彼得·谢弗的原著的了。包括开头起起伏伏呼唤“萨列里”的声音,包括“风言”“风语”两个角色的设置,甚至是哪一句台词说意大利语,哪一句说法语,哪一句又说英语,每一处调度,都极其严谨地遵循着谢弗的设计。然而看罢这最接近谢弗原文本的演出后,我却不禁怀疑,它所表现出来的莫扎特,是否真是谢弗心目中的莫扎特,因为在我看来,纵观五国的莫扎特,英扎的莫扎特是最不讨喜,甚至是惹人生厌的一个。

在谢弗的原作中,曾借“风言”“风语”之口描述莫扎特“兴致勃勃”、“风度潇洒”、“招人喜欢”,可是在英扎(Adam Gillen饰莫扎特)的表演中,这三个特质表现得并不明显。倒是莫扎特第一次出场时,谢弗在舞台说明里的一段描写被体现得淋漓尽致:“此人一刻也静不住,手脚总是不停地在活动,他的嗓音单薄,调门很高,他还有一种令人难忘的习惯,动不动就痉挛地咯咯尖笑——声音刺耳,状态幼稚。”尽管莫扎特略有点神经质的笑声是他的标志,在许多莫扎特戏剧中都有出现,但英扎的莫扎特笑得是最为尖利、最为刺耳的,甚至不仅是笑声,他连台词都是高声喊出来的。这样表演的结果是,每当说到一些较为粗俗的台词,比如屎尿屁之类,这种尖利高亢的声音配合着内容,很容易让人感觉到莫扎特的粗鲁,而当他恃才傲物、抨击萨列里的音乐水平时,这种“喊台词”的方法又让这个角色显得格外嚣张和无礼。至于手脚一刻不能停止这一点,或许只有英扎严格地遵循了剧本,其他四版莫扎特,再没有哪一个,是这样多动症般地不停扭动着手脚,这就导致莫扎特在这部剧中的人物形象成了一个行为举止十分怪异的人,因为这种手脚乱动的肢体语言,即使在日常生活中,也是非常奇怪的,何况是在舞台上,所有其他角色都十分安静和端庄,就更显得他的状态不太正常。

我无意批评英扎对莫扎特的塑造,事实上,英扎的第一主角并非莫扎特,而是萨列里,全剧以萨列里的叙述展开,讲述的是萨列里因莫扎特的出现而被嫉妒吞噬甚至失了心智的故事,在这个视角下,或许一个粗鲁疯癫、令人讨厌的莫扎特形象,更符合故事讲述者——萨列里——眼中的莫扎特。更何况,天才和疯子,往往只有一线之隔,英扎侧重于塑造莫扎特疯癫的一面,也恰恰展现了其非同常人之处。

中扎:兴致勃勃、直率坦然、热情洋溢

中扎虽没有英扎那么严格遵循原作,但除了部分删减外,保留的部分也没有太多改动,并且中扎的导演之一,就是谢弗《上帝的宠儿》中译本的译者英若诚。尽管如此,中扎(张永强饰莫扎特)仍在肢体和语言设计上削弱了莫扎特的疯癫,突出了其“兴致勃勃”的一面。

中扎的莫扎特,在会见皇帝和讲述自己的艺术构思时,总是散发出极富感染力的热情,尽管我观看的是电脑上的视频,仍能感觉到这份热情冲出屏幕,扑面而来。没有了尖利的嗓音和扭动的四肢,同样的台词用一种兴致勃勃的语气念出来,使得说着同一番话的莫扎特展现出了与英扎完全不同的人物形象——是的,兴致勃勃,这既是英若诚老师在《上帝的宠儿》中译本中的原话,也是形容中扎最合适的一个词。粗俗的话由中国的莫扎特嘴里说出来,充满了对生活的热情,而他谈论音乐时,又透露出对艺术创作的热情,在面对皇帝和大臣贵族们时,则又是一种自来熟般的、对友人(尽管在这出戏中,并没有人把他当成朋友)的热情。

而到了恃才傲物、对同行作品大肆批评的情节,中扎的表演给人更多的是一种直率、口无遮拦的印象。不像英扎是跺着脚愤恨地喊出“臭狗屎”等激烈之语,中扎是大手一挥,毫不在意地说出这些让人难以接受的评论的,给人的感觉更像是一个过分耿直的人,不懂得什么该说,什么不该说,就连最难听的批评,也会丝毫不婉转地直言。这样的人若是在平常生活中,或许也是招人烦的,但在舞台上,尤其是当观众心知他是不世出的天才时,他的这种直接竟不那么令人生厌,反倒透出几分可爱来了。

虽然艺术是不好比较的,但中扎和英扎剧本实在太过接近,因此在连续看完这两出戏后,很难不在心中产生一个对比。中扎的莫扎特形象比起英扎的来,可能更容易让普通观众接受,但英扎的莫扎特会更独特、更有个性、更极品(无论是好的方面还是坏的方面)。中扎的莫扎特更接近我们身边的凡人,如果没有天才光环的加持,他所呈现出来的性格和形象在现实中其实并不罕见:对什么事都兴致勃勃,说起话来口无遮拦,常常得罪人。总之,虽然两剧脉络都是来自谢弗的剧本,但中扎更倾向于台词所说的“兴致勃勃、招人喜欢”,而英扎则突出了原剧本舞台说明里幼稚和多动的描述。

美扎:游离在社会之外的天才

美国出品的电影《莫扎特传》(Tom Hulce饰莫扎特),大概是受众最广泛的一版莫扎特戏剧作品了。还是同样取材于谢弗的剧作,美扎却进行了较多的改编。比如,整体而言,增加了莫扎特的戏份,并相应地削弱了萨列里的角色;台词也进行了大刀阔斧的修改,使得莫扎特不再显得那么缺乏情商和礼节;还增加了一些音乐方面的内容,以把重点锁定在莫扎特的才华部分。

从以上的改编我们已经可以大致窥到美扎莫扎特的整体形象,尽管他走路蹦蹦跳跳的样子,令人印象深刻的笑声,以及对自己才能的自信和高傲都得到了保留,但他说话时仍有最基本的礼节(至少在他的作品没有受到批判时),不再满嘴屎尿屁。总体而言,美扎的莫扎特形象是侧重在突出音乐神童天才的一面的。其他的莫扎特,基本还是要通过萨列里等其他角色的侧面描述来展现其才华,除了那经典的一幕——现场背诵并修改萨列里的《欢迎进行曲》。而美扎中,或许因为电影的特性优势,不仅能够让演员在镜头前蒙眼、反手、各种花式弹琴;还能够展现其如何给贵族上课(尽管不太成功),如何举办音乐会;同时,对莫扎特的几部经典歌剧,也能够更多地讲述其创作过程——排练《费加罗的婚礼》、以丈母娘为灵感写作《复仇的火焰胸中燃烧》……诸如此类的片段,虽然碎片化,却也相对全面地表现了这个大音乐家的天才。

但当然,即使美扎试图突出莫扎特的天才,他的个性也始终是这个人物绕不开的特点。在电影中,莫扎特个性中不现实、不妥协的一点被作为主要特点突出了出来。他不愿意循规蹈矩参与评定,不愿意顺从不尊重音乐的贵族学生,他不懂得持家,不懂得开源节流,也不懂得维持自己的健康。美扎的莫扎特形象,其实总是让我想起张爱玲,虽然才华横溢,却生活难以自理,活在自己的世界里,游离在社会之外。应该说,美扎非常符合大众对于“生活不能自理的天才”形象的想象:整部电影,一半在描绘莫扎特超凡的才华,另一半则讲述了他如何地不懂生活,如何地无法独立,两半合起来,便呈现出了一个游离于社会之外的天才,仿佛是因为上帝给他的才能实在太多,而让他的头脑里再也装不下哪怕一丁点的生活常识和生存之道了。

法扎:永远天真,永远自由潇洒

在上海上演了三周的法扎(Mikelangelo Loconte饰莫扎特),则已经完全看不出原作的影子了,原作中戏份最重的萨列里,在法扎里直到第二幕才出场,第一幕则讲述的是在萨尔兹堡、曼海姆和巴黎谋生活的少年莫扎特,全剧的故事线拉得更长,莫扎特的年龄跨度更大,展现的内容也更加丰富。

或许是由于法国人的浪漫气质吧,法扎整部剧的编排上,是非常浪漫而乐观的,而此剧中莫扎特的形象,在我看来也是自由而潇洒,天真而任性的,甚至可以说是很孩子气的。从一开始离开萨尔兹堡,到后来追求喜欢的女孩,他大部分时候都是随着自己的性子做事,用他最天真的想象和最单纯的判断力在面对这个社会。从莫扎特的几首独唱中,我们便能感受到法扎对主角形象的定位——莫扎特的独唱曲目,大部分曲调欢快,歌词也极富浪漫主义色彩,并且表达自信、乐观等积极情感的歌词占了多数。从一开始倨傲的“审判官与检察官们,我毫不在乎你们的审判”、“我只是一个自由的思想者,一个好事之徒,一个令你们厌烦的人”,到那首最著名的《纹我》:“用唇边深深的吻,将我纹在你胸前”,甚至在他的谱子被扔在地下时,嘴里唱的仍是“将我纹进你的城池,一起谱写美好未来”。而在这些独唱中,我最喜欢的便要数莫扎特向主教辞职后的那首《在我走过的地方》了,那一句“在我走过的地方,我是我梦想的国王”,是多么的自信洒脱,而唱出这首歌的莫扎特,也不再是那个有着尖利笑声、生活难以自理的莫扎特,而更像是一个不懂世间险恶,任性而快乐的大孩子。

当然,莫扎特的一生,本就不是一帆风顺的,所以即使是侧重于表现莫扎特孩子气一面的法扎,也有一首《我在玫瑰中沉睡》,向观众展现了遇到挫折和羞辱后的莫扎特。然而,即使前半段一直在忧伤地低诉“痛楚是这样真实”,一阵激昂的间奏后,仿佛凤凰涅槃一般,他嘶吼着喊出“我恨那些玫瑰,就像恨我自己的啜泣一样。生活使我折服,我又重新开始相信那些已逝的梦想,祈望最后敢于重拾对芬芳爱情的狂热渴望”,这酣畅淋漓的重生宣言,让一度灰暗低落的情绪又重新饱满,到第二幕启幕时,台上所呈现的,又是一个“自由的思想者”。这种潇洒的风度一直持续到全剧结尾,临死前的莫扎特,在面对死亡时,依旧高歌着“如若死是必然,干脆纵情生活”,正如他一开始曾说自己不在乎审判官的审判一样,对于死神的宣判,他似乎依然毫不在乎。

德扎:张扬之下的内心挣扎

德扎(Rasmus Borkowski饰莫扎特)是五部莫扎特中唯一一部完全抛弃谢弗著作的莫扎特戏剧作品,它的剧情更多来自莫扎特的传记,这也是为什么许多剧迷会坚持认为德扎相对较接近历史。同时,因为剧本来源是传记,整部剧在内容上更倾向于挖掘莫扎特的内心,是一部比较内化和走心的作品。

相比其他四部或参考或直接使用了谢弗剧作的作品,德扎的莫扎特在设计上更着力体现其恃才傲物、高傲不羁。这一特点,从角色的安排上便可以看出来:其他四版莫扎特,都以萨列里作为第二甚至第一主角,以方便侧面展现莫扎特的天才,德扎是唯一一版让萨列里彻底沦为龙套,转而选择莫扎特的顶头上司——红衣主教——作为第二主角的剧作,显然,这样的安排是为了展现莫扎特作为一个“员工”在面对“领导”时的状态,通过两人的冲突与争吵,突出他性格中“傲”的一面。无论是两人第一次交锋时喊出的“在音乐的世界里,我是和您一样的君王”,还是后来闯入主教的寝宫,都刻画出了莫扎特在此剧中张扬自傲的性格特点。

然而,德扎最令人称道的是,它能够深入挖掘到张扬背后所隐藏的东西。这版莫扎特最特别的地方便在于,在他表面的高傲自信之下,有着十分挣扎的内心,和对得到他人的认可、突破自身获得自由的强烈渴望。这一特征在那首著名的《我是音乐》中体现得特别明显,莫扎特一边高歌着“我是,我是音乐”,一边又述说着“希望大家像我爱大家一样爱我”。而在《如何摆脱自己的阴影》中,他又连连发出诘问:“你要如何摆脱自己的阴影?你要如何拒绝自己的命运?你要如何活出自我?你要如何脱胎换骨?如果你不了解自己,你要去问谁?如果从未摆脱自己的阴影,你要如何获得自由?”不得不说,德扎所探讨的,几乎已经是哲学问题了,而在这部戏中的莫扎特形象,也在这种对内心的不断探索和纠结中,呈现出了一个不一样的模样。

德扎是一部和其他四版莫扎特戏剧都很不一样的作品,它对莫扎特形象的塑造是最不寻常的,但同时也是最复杂的,它没有着力于展现那众人皆知的才华,而是转而对天才内心的挣扎和渴望进行了挖掘,这一处理使得人物形象更为深刻,也更为立体。此外,作为莫扎特音乐才华的化身的小阿玛迪·莫扎特的设计,也是匠心独运。或许就是因为这些独一无二的角度和编排,德扎才一直受到特定粉丝群体的追捧和喜爱。

其实,除了电影版只有唯一的一位演员外,另外四版莫扎特都会随着演员的改变,而呈现出不一样的特质,但遗憾的是,我们谁也不可能看全这四版剧目的每一套卡司,所以我在写作的过程中,也尽量围绕着剧本和导演的设计来讨论这四个不同的莫扎特形象。而反复品味视频后也确实发现,每一部莫扎特戏剧,都在其编排和设计上,有意地突出了莫扎特某一面,正是这些不同的诠释,给我们看到了许多不一样的莫扎特,让这个音乐神童的形象,不再是音乐书上的一个符号,而是鲜活地跳跃在我们眼前。

谢邀!

《摇滚莫扎特》(以下简称法扎)和《莫扎特》(一下简称德扎)两部都是有经过改编的(这个肯定),然后有一些的内容也是和事实稍微有偏差的。

然后言归正传,个人认为德扎能更好表现莫扎特的一生。

简单说一下

有一句话圈内应该都知道:德奥是排队上坟,法剧是坟头蹦迪

德奥带有的严肃感,剧情上的严谨性,会让严肃历史向的内容更引人深思。

法剧,真的很摇滚。。。而且,法扎更多的是舞美的华丽和对歌的处理。虽然说,法扎也是法剧中剧情很ok的,但是,个人认为突出的更多还是法剧万年不变的主题:爱

包括法扎中是有搞笑因素的,所以整体看起来不严肃,更加欢乐。

德扎就不一样的

从头刀到尾

特别是二刷三刷n刷,随着细节的挖掘,会发现,这是越来越令人感到凝重的一段故事(oh当然法扎也很多细节在之后会被慢慢发现,但是因为个人原因吧,我更喜欢德奥的感觉)

然后,德扎的爱情成分其实,不算多,它所突出的,是莫扎特的天赋和他的性格给他带来的结果(或者说灾难)在德扎,你不会觉得莫扎特是一个完美的人物。

他是一个人品和生活上有问题的人。(这个你可以查历史)

德扎也有改掉一些东西,比如省略了萨列里这个人(so sad)

但是,它依旧达到了想要表达的内容。光是一首wie wird man seinen schatten los?就已经很好的表达了那种挣渴望自由的想法。

从头到尾,德扎把父子的矛盾,莫扎特想要追求的境界,他与世界的格格不入(比如知乎另一个回答有说他的服装很现代也是一个暗示)都表现了出来。德扎没有把莫扎特“神”化。

它表现出了莫扎特的天赋给他带来的好处,但也有这个天赋带给他的弊端。

包括他小时候的光环带给他的便利,但他也因为孩童时期的光环而失去了很多。

德扎,写出了真实感。

德奥的严肃真的很适合历史向的剧情

而编剧和编曲,把这个剧情和这个故事,变成了能让所有人感到震撼,愿意不断深入理解的音乐剧。

写的有点乱。。。先这样。如果有什么没看明白就留个评论我重新修改。具体的看一看莫扎特的介绍就一目了然了。以上很多都是个人观点,有不一样的想法欢迎提出。有什么我写错的地方也请提出。然后,并没有一踩一捧,只是个人观点。德奥法剧各有各的特色。