【社会学概论 笔记整理】第五章 社会网络与社会群体

第一节 社会网络

一、社会关系与社会网络

(一)社会关系

1、含义:人们在社会交往中形成的以社会生产关系为基础的各种联系的总称

(二)社会网络

1、含义:社会关系的纵横交错构成了社会网络,这种网络对于置身其中的社会行动者的意识和行为有着重要影响

2、三个要素

(1)结点(节点)

Ⅰ、网络中的“点”可以是任何一个社会单位或者社会实体

Ⅱ、e.g.个体、 公司、 学校、 城市、 国家

(2)关系

Ⅰ、关系的表现也有很多种

Ⅱ、e.g.朋友关系、 合作关系、 距离关系、 贸易关系

(3)位置

(一)社会网络的类型

1、按网络的结点

(1)人际关系网;(2)家庭网;(3)组织关系网;(4)国际关系网

2、按网络涉及的社会关系

(1)信息网络;(2)资金网络;(3)讨论网;(4)聊天网;(5)情感支持网;(6)社交圈;(7)生意圈

3、根据网络关系的强弱

(1)强关系网络;(2)弱关系网络

4、根据网络成员联系密切度

(1)封闭性网络;(2)开放性网络

5、按照网络的结构模式

(1)“团体格局”网络;(2)“差序格局”网络

(二)社会网络的功能

1、使网络成员获得实际收益

2、影响经济交易

3、社会支持功能

二、社会网络分析

(一)社会网络分析的概念、方法与理论

1、概念:通过研究网络关系的数量、密度、方向、强度等方面,以揭示社会网络的特征与功能

2、方法

(1)图示法;(2)矩阵法

3、理论

(1)格兰诺维特:“嵌入理论”“弱关系优势”理论;(2)林南:社会资源理论;(3)伯特:“结构洞”理论;(4)“机会链”理论、边燕的“强关系”假设没有列在PPT上,不做学习要求(具体参见郑杭生《社会学概论新修(精编版)》P153-154)

(二)社会网络分析的缺陷

1、能够理解和使用这种技术的人越来越少;2、难以全面地把握社会网络的全貌;3、忽视网络主体的动机等方面,难以深入分析网络建构、关系维持与资源动员等方面;4、忽视社会网络本身的嵌入性;5、过于注重网络的形式,忽视对网络内容或性质的分析,过于强调社会网络旳功利性效用

第二节 社会群体

一、社会群体的形成与发展

(一)社会群体的含义

1、广义:通过某种社会关系进行共同活动并有着共同利益的个人集合体;2、狭义:由持续的直接交往而联系起来的具有共同利益和情感的人群

(二)社会群体的形成

1、群体的一个重要方面就是其产生与存在取决于个人与社会的双重需要;2、物质资料生产及人类自身生产的需要促成群体关系的发生和群体的形成

(三)社会群体的特征

1、有明确的成员关系;2、有持续的相互交往;3、有一致的群体意识和规范;4、有一定的分工;5、有一致行动的能力

(四)社会群体存在的基础

1、从社会成员个体方面来看:个体有群聚的本能,并希望在群体中满足其各方面的需要

2、从社会来看

(1)群体是社会生产过程中的产物;(2)群体生活是社会的本质

(五)群体维持的条件(帕森斯)

1、群体必须能够适应自然环境和社会环境的状况;2、成员的利益必须受到保护,成员能为实现自己的目标从事活动,但不妨碍群体目标的实现;3、群体赋予其成员一定的地位和作用,并以此谋求成员之间的统一;4、群体能够满足其成员的各种欲求并提高其能动性

(六)社会群体的发展

1、社会的发展变化与群体发展变化相互影响相互作用

二、社会群体的分化与类型

(一)社会群体的分化

1、社会群体功能专门化;2、社会群体地位多样化

(二)社会群体的类型

1、按亲密程度分

2、正规化程度

3、心理归属

4、身份归属和心理认同

(1)所属群体;(2)参照群体

5、资格获取

(1)先赋群体;(2)自致群体

6、维系力量

(1)利益群体;(2)信仰群体

7、关系类型

(1)血缘群体;(2)地缘群体;(3)业缘群体

三、社会群体结构和过程

(一)群体凝聚力

1、含义:也称群体内聚力,指群体吸引其成员,把成员聚集在群体中并整合为一体的力量

2、群体凝聚力的发展(三个层次)

(1)人际吸引

Ⅰ、群体中尚未形成规范压力,或者成员尚未了解、接受规范

(2)遵从规范

Ⅰ、成员把个人的目标与群体的目标相结合,自觉接受群体规范的约束,并在此基础上与其他成员建立更深的关系

(3)内化规范

Ⅰ、成员把群体的目标自觉地看成自己的目标,并将群体规范内化为自身的行为准则,各成员对群体有强烈的认同感与归属感,产生高度整合的一致行动,是群体凝聚力的最高层次

3、影响群体凝聚力的因素

(1)从个人和群体的心理互动上看:群体自身是否对其成员具有吸引力和成员个人是否感受到这种吸引力

(2)从个人和群体间的利益关系看:两种利益能否保持一致

(3)从成员在群体中的关系结构看:这一结构是否遵循一致性原则和互补性原则

(4)从群体成员与其领导的关系看:群体成员是否了解和信任其领导的才能,领导资格的取得是否具有合法性,领导个人是否具有魅力

(5)从群体与其环境的关系看:如果一个群体内部尚不存在分裂性因素,当其面临环境的巨大压力与威胁时,其凝聚力也会大大增强

4、对群体的作用:保持群体的整体性、协调性,控制群体成员,保证成员的自信心与安全感

(二)群体规范

1、含义:指在某一特定群体活动中,被认为是合适的成员行为的一种期望,是群体所确立的一种标准化的观念。

2、群体规范的形成

(1)从心理机制上来说,人们有一种将经验格式化、规范化的自然倾向,即“定型“;(2)还受模仿、暗示、从众、服从等因素影响

3、影响

(1)内化为人们的心理尺度,成为对各种言行的判断标准;(2)规定了人们日常行为的范围和准则;(3)促进群体一致和协调

(三)群体内部关系

1、群体规模:群体规模影响成员间关系数量

2、用“社网图” [7] 来分析群体成员关系的状态及该群体结构的紧凑程度 [8]

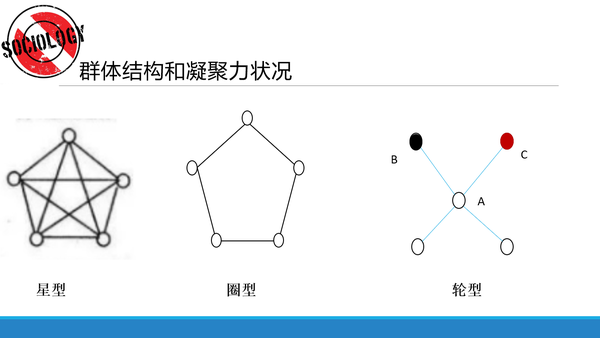

3、群体结构和凝聚力状况:以信息沟通方式来反映

(四)群体领导

1、群体领导:指在群体内部关系网络中处于中心位置,并能对群体其他成员进行引导和施加影响的角色

2.两种主要的领导形式

(1)工具性领导:旨在群体目标实现

(2)表意性领导:力求群体团结与和谐

3、领导作风

(1)权威型(独裁型);(2)民主型;(3)放任型

(五)群体决策

1、含义:指在群体活动中,群体针对遇到的问题而做出判断和决定的过程,是群体发挥作用的重要步骤

2、阶段

(1)第一阶段:搜集信息

Ⅰ、群体成员通过分析信息来决定自己的态度

(2)第二阶段:做出评估

Ⅰ、群体成员表明看法并对他人意见做出反应

(3)第三阶段:做出决定

Ⅰ、联盟的组成和多数派强加给少数人观点会出现紧张情绪

(4)第四阶段:恢复融洽关系

四、社会群体冲突及其协调

(一)社会群体冲突的主要类型

1、社会群体内部冲突

(1)内部冲突与群体凝聚力 [9] ;(2)群体规模与冲突影响 [10]

2、社会群体之间冲突

(1)群体间冲突与社会稳定;(2)冲突的正功能 [11]

(二)社会群体冲突增多的基本背景

略

(三)社会群体冲突协调

1、认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想;2、深刻认识中国发展的阶段性特征

;3、高度关注利益分化对各种群体冲突的诱发作用;4、关注价值观念多样化对各种群体冲突的诱发作用;5、积极推进冲突以及冲突协调的制度化

第三节 社会生活中的主要社会群体

一、性别群体与年龄群体

(一)性别群体

1、性别有生理性别和社会性别之分

(1)生理性别:是指人的生物特征;(2)社会性别:是指不同社会对不同性别所赋予的社会文化特质

(二)年龄群体

1、龄群体与年龄分层:按年龄划分的群体

(1)现代社会对待年龄的两种互相矛盾的倾向

Ⅰ、降低年龄的社会重要性,年龄群体的界线和规范变得较为模糊;Ⅱ、强调年龄的重要性,年龄分类越来越细

2、现代社会的“代差”与老龄化问题

(1)代差指社会的不同世代之间价值观念和行为选择等方面出现差异、隔阂与冲突;(2)中国面临老年人口基数增大、人口老龄化加快而且发展不平衡的特殊、复杂性问题

二、血缘群体、地缘群体与业缘群体

(一)血缘群体:人类社会之初就存在

1、重要的有种族、氏族、宗族、家族、家庭等形式

(二)地缘群体:比较稳定的地缘群体的形成是人类社会进入农耕时代、采取定居形式以后才发生的

(三)业缘群体:基于业缘关系的业缘群体是在血缘、地缘群体的基础上发展起来的,

是社会分工发展的产物

三、利益群体与信仰群体

(一)利益群体

1、利益大体上可区分为物质利益和非物质利益;2、也可进一步区分为经济利益、社会利益、政治利益和文化利益等

(二)信仰群体

1、社会生活中有许多主要基于共同信仰而形成的信仰群体,这些信仰群体也可以称为精神群体或精神共同体

第四节 作为初级社会群体的家庭

一、家庭的起源与发展

1、家庭的起源

(1)家庭关系是人类社会最早形成的社会关系之一,家庭是最为基本的社会群体;(2)作为一个历史范畴,家庭是人类社会普遍存在的一种社会制度

3、家庭的发展

(1) 普那路亚家庭 [12] ;(2) 血缘家庭 [13] ;(3) 对偶制家庭 [14] ;(4)专偶制家庭 [15]

二、家庭关系与家庭结构

(一)家庭关系

1、夫妻关系;2、亲子关系;3、兄弟姐妹关系;4、婆媳关系;5、祖孙关系;6、姑嫂关系;7、叔嫂关系;8、等等

(二)家庭结构

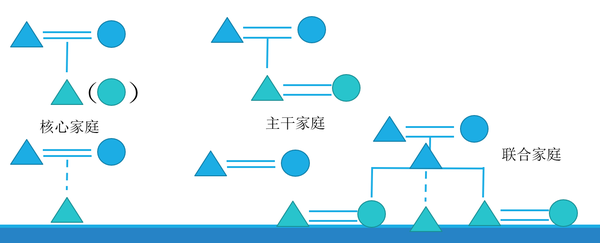

1、核心家庭:又称夫妻家庭,是指一对夫妻为核心,与未婚亲子女或养子女共同组成的家庭

2、主干家庭:指父母或父母中的一方与一个已婚子女,或者还包括其他亲属一起居住、共同生活的家庭

3、联合家庭:指父母或父母的一方与多个已婚子女,或者还包括其他亲属一起居住、共同生活的家庭

三、家庭的社会功能

(一)生物功能;(二)娱乐和情感满足功能;(三)经济功能;(四)社会化和社会控制功能;(五)抚育和赡养功能

四、当代中国的家庭建设

(一)促进家庭和睦,促进亲人相亲相爱,促进下一代健康成长,促进老有所养,使家庭成为国家发展、民族进步、社会和谐的重要基点

(二)

1、思想上高度重视;2、注重家庭教育;3、塑造良好家风

第二版:2021年12月19日 22:03 于学校宿舍

参考

- ^ 初级群体,又叫直接群体、基本群体或首属群体,指的是其成员相互熟悉、了解,因而以感情为基础结成亲密关系的社会群体。

- ^ 次级群体,又叫间接群体或次属群体,指的是其成员为了某种特定的目标集合在一起,通过明确的规章制度结成正规关系的社会群体。

- ^ 正式群体的正规化程度高,其成员间的互动采取制度化、规范化的方式,成员的权利、义务及彼此间的关系都有明确的且常常是书面形式的规定。

- ^ 非正式群体的正规化程度低,其成员间的互动采取随意的、常规的方式,成员的权利、义务及彼此间的关系并没有明确的———尤其是成文的规定。

- ^ 内群体,指成员对其有团结、忠心、亲密及合作感觉的群体,也就是成员在心理上自觉认同并归属于其中的群体。

- ^ 外群体:泛指内群体成员之外的其他任何“别人”的结合。

- ^ “社网图”是美国社会学家莫里诺使用过的一种表示群体间个人偏好的示意图。该图由一个一个的圆圈及彼此间的联通线组成。每一个圆圈代表一个群体成员,联通线表示他们的关系。联通线有两种,一种是单箭头,表示单项选择关系,即一方喜欢与另一方亲近,但另一方比较冷淡;另一种是双箭头,表示双向选择关系,即双方喜欢相互亲近。 优点:能直观、准确地体现领导资格、信息传递路径、派系划分,比较复杂的大规模群体

- ^ e.g.你最喜欢和谁亲近?

- ^ 用关系来表示群体凝聚力的公式:群体凝聚力=实际关系数÷最大关系数

- ^ 群体规模大且冲突范围小则影响小;群体规模小且冲突范围大则可能对群体的存在有着致命的影响

- ^ 小范围的冲突有可能促进群体的提升、和谐相处;群体间的冲突有助于群体内凝聚力的提高;有的时候变革由冲突而生

- ^ 原始社会群婚家庭形式之一。它从血缘家庭发展而来。“普那路亚”系夏威夷语punalua的音译,意即“亲密的朋友”或“亲密的伙伴”。“普那路亚家庭”由美国民族学家L.H.摩尔根命名,并把它作为群婚家庭的典型。实行外婚制的群婚家庭是母系氏族公社时期的一种婚姻家庭形式。从其起源、形成和发展过程来说,有一系列形式,其中包括19世纪以前澳大利亚人的级别制群婚家庭等。

- ^ 血缘婚,亦称“血缘家庭”,原始社会中同一原始群体内同辈男女间的集团婚。血缘婚限于在同行辈(如兄弟姐妹)间互为夫妻,排除不同行辈(如父与女、母与子、祖父与孙女、祖母与孙子)间的性关系,是人类第一个婚姻形态(制度),血缘婚形成的群落是血缘家族,在血缘家族阶段,还没有产生氏族,是原始群向氏族公社过渡时期的婚姻家庭形态之一。

- ^ 对偶婚制是原始社会成对男女在或长或短的时期内相对稳定的偶居。在对偶婚制下,一个男子在许多妻子中有一个主妻,而他对于这个女子来说,也是她的许多丈夫中的一个主夫,这对主要的丈夫和妻子在一定时期里共同生活,组成最初的对偶家庭,但这种家庭本身还很脆弱,没有自己的家庭经济,也不可能成为社会经济的细胞组织,而且婚姻关系极不牢固,可以根据任何一方的意愿而解除。这种家庭仍以女性为中心,实行族外婚的原则和女“娶”男“嫁”,夫从妇居的婚姻居住方式,妻子定居于本部族,丈夫则来自于别的部族,所生子女属于母方部族,世系按母方计算,对偶婚制是继群婚制而出现的一种婚姻家庭制度,是从群婚制到一夫一妻的过渡形式。

- ^ 可简单理解为“一夫一妻制”