西班牙导演罗德里戈·索罗戈延的新作《那些野兽》,是一部充满力量、令人不安的电影。虽然节奏稍显缓慢,却充满惊心动魄的悬疑氛围和余味悠长的人性张力。

在前不久刚刚闭幕的海南岛国际电影节上,《那些野兽》斩获金椰奖最佳编剧。此外,它还在去年的东京国际电影节上赢得最佳影片、最佳导演和最佳男演员三个最具分量的奖项,并横扫戈雅奖16项提名。

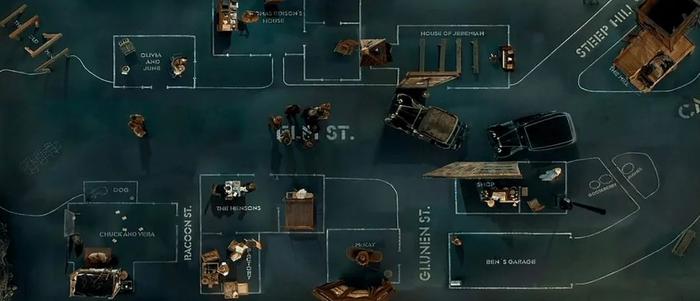

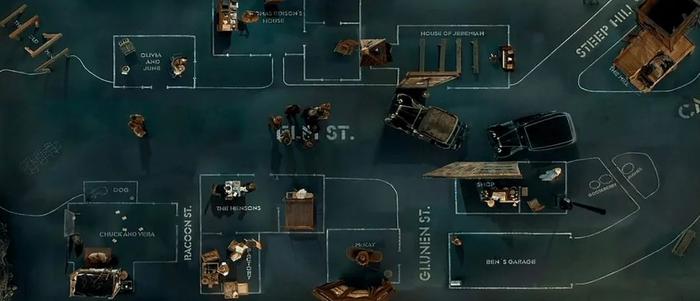

2022《那些野兽》

2022《那些野兽》

很多人将其看作一个血色乡村的悬疑故事,一则关于“穷山恶水出刁民”的人性寓言。类似看法大抵不差,却也失之简单。打开这部电影的钥匙藏在它的片名中,让我们先试着回答一个这样的问题:谁是“野兽”?

是影片中冥顽不灵、愚昧守旧的村民么?还是干脆就指残忍杀害主角安东尼的恶邻兄弟?

不,“野兽”泛指人类。

想要了解“As Bestas”(作为野兽),我们先要熟悉片头为我们展现的“Rapa das Bestas”(野兽的剃须)这一对中国观众来说并不熟悉的场景:它是一种在故事的发生地加利西亚流行的驯兽仪式。由牧民给成年的野马剃掉鬃毛,这种历史悠久的活动已成为当地的流行文化。

现实生活中的“Rapa das Bestas”

现实生活中的“Rapa das Bestas”

我们看到:当赞恩和洛伦两兄弟最终兽性大发,勒死安东尼的时候,他们的肢体动作与在“Rapa das Bestas”上撂倒一匹马别无二致。这正如片头含蓄点出的那样:“为了自由地生活,阿洛伊塔多尔人用他们自己的身体,来固定那些野兽,裁分标定他们。”——你说兄弟俩“禽兽不如”,可此时此刻,为了“自由生活”的他们是把安东尼当作侵入家园、无法“驯化”的野兽。

这哪是同村村民的自相残杀,分明是野蛮与文明的殊死相搏。

镜头对比:驯服马匹与教导异乡人“做人”

镜头对比:驯服马匹与教导异乡人“做人”

文明的冲突

安东尼固然是受害者,但他并不是纯粹“无辜”的那一方,他也是“闯入者”和损害他人利益者;反之,赞恩和洛伦两兄弟既是加害者,也是受害者,他们也有“无辜”的一面。

善恶的界限并不那么泾渭分明。正如罗德里戈所说:“我们试图创造既非黑也非白的人物和冲突。”

认为影片只批判“穷山恶水出刁民”有失公允在于:《那些野兽》中的兄弟俩绝非单纯的反派。他们与《稻草狗》中的乡野恶棍、《狗镇》上的小镇居民、《伊甸湖》的作恶少年和《猎凶风河谷》受困于冰天雪地的钻井工人有很大不同。

1971《稻草狗》

1971《稻草狗》

2003《狗镇》

2003《狗镇》

2008《伊甸湖》

2008《伊甸湖》

2017《猎凶风河谷》

2017《猎凶风河谷》

以上四部影片的背景,均是“穷山恶水出刁民”

我们不妨展开细说:

安东尼是个充满理想主义气息的知识分子型人物,正如他在来到加利西亚之前,已经辗转漂泊过无数地方,直到他酩酊大醉后的一次“命中邂逅”,才最终择定这块所谓风水宝地,作为颐养天年之所——听着,其实就很不靠谱。

而这么不靠谱的“文青梦”,能够说实现就可以实现,其中主要有两个原因:妻子的无条件支持和不差钱。从当地警察口中我们得以了解到安东尼是退休教师,热爱旅行、崇尚自由。这样的人,自是从不会为生计发愁。

可问题是:他所看中的田野风光,并非如他想象中的田园牧歌那般美好。这是一个被遗弃的村庄,生活着一群穷困潦倒、生活无望的人——安东尼不是没有看到这点。

但他抱持着一种“广阔天地、大有作为”的救世主心态,自以为能改变这一切。这就与鼠目寸光、贪图小利的村民——尤其是赞恩和洛伦两兄弟发生了严重冲突。

兄弟俩本指着靠风力发电厂的补偿款一改窘迫的生活。而安东尼却以商人都唯利是图甚至“不够环保”为由拒绝签字,导致谈判陷入僵局之中。而这两点,都是目不识丁的大老粗所无法理解的:开发商如何“拿大头、给骨头”我听不懂,我只知道到手的钱被你搅和了;至于什么“不环保”、“土地科学”听着更像“法国人”凭自己的“高智商”强加于我们的侮辱。

安东尼自始至终都没反省到:他一厢情愿的好心,在底层看来是源于知识分子的傲慢——我们就想挣个快钱、得过且过,你为什么一定要提出那个不切实际的打造旅游圣地的“大计”强迫我们遵从?在你眼里,进城开出租都“不叫正事儿”,你一个外来者凭什么对我们居住了几个世代的原住民生活指手画脚?

安东尼对这片土地的感情被土地的“主人”赞恩视为挑衅

安东尼对这片土地的感情被土地的“主人”赞恩视为挑衅

就像影片中的多米诺骨牌,一连串愈发升级的冲突后(洛伦开车戏耍安东尼,兄弟俩放空酒瓶、朝座椅撒尿,水井投毒,吐痰,砸车灯,半夜堵截),影片终于迎来一场分量极重、赞恩与安东尼互陈心迹的对话戏。

但这场沟通仍遭遇了鸡同鸭讲的失败。原因在于:安东尼依旧没能设身处地站在对方角度思考,他不停追问赞恩“拿了钱后你要做什么?”——在他眼里,对方就是个不思进取的文盲。他满脑子的生活目标,单单忽略了生存。

兄弟俩的苦难,在安东尼看来完全是咎由自取。可他没有想过的是,这样的穷乡僻壤是注定无法教育出同他一样具有普世眼光的文化精英的。

赞恩根深蒂固的“小农意识”让他无法接收和消化安东尼提供的超额信息。安东尼责备赞恩“你只听你想听的。”

可他自己难道不是一味说他自己想说的吗?

就像他反复向赞恩解释商人之所以来此开发的剥削心态——但赞恩只以为是在对他咆哮。

以上所谈并不是为兄弟俩的暴行开脱,他们的愚昧颟顸、因循守旧、自私自利大伙都看在眼里,无需过多地分析。我想提醒的是:在暴力的升级过程中,安东尼不是没有责任的。他被洛伦戏耍后怒骂对方“傻X”,这也是种语言伤害。

因为在之后的情节当中,我们了解到:洛伦还真的是个脑子缺根筋的“傻X”,只因为小时候在“Rapa das Bestas”中曾经从马背上摔下来。对这样一个连妓女都嫌弃的角色,安东尼从未报以同情,而只有鄙夷。

洛伦的戏耍更像是儿童的恶作剧,但安东尼对其充满敌意

洛伦的戏耍更像是儿童的恶作剧,但安东尼对其充满敌意

再说安东尼被赞恩吐口水那次,完全是因为藏在兜里的摄像机暴露的缘故。摄像机的设定其实很有意思:它出自安东尼保留罪证、以备不时之需的心理,也果然在最后成为破案的关键。

但与此同时:与兄弟俩单刀直入、惯于“面对面”解决问题的方式相比,摄像机又是一种文化人掌握的间接性“武器”。安东尼曾几次三番想靠它寻求警察(暴力机关)的帮助。而且,手持摄像机同样是种“侵入”、是对他人生活的进击和冒犯,而安东尼向来是这样一个主动出击的人。

手持“文明”产物的安东尼与赤裸身体的赞恩

手持“文明”产物的安东尼与赤裸身体的赞恩

就像他与女儿视频聊天时谈到要见女儿的朋友、强拉老婆寻找可以栖身的世外桃源、虽身陷险境却坚定不愿离开,想凭自己的一己之力扭转落后乡村的整个面貌......这种每每主动介入的姿态与赞恩兄弟凡事逆来顺受、听天由命形成鲜明对比。

理想型知识分子自有其天真和软弱:安东尼的天真在于,不相信这对兄弟会向自己动手,因为他们还“不够勇气”——但他自己的勇气其实同样不够。

他对这两兄弟一直是忽硬忽软、唯唯诺诺。在彻底摊牌与主动求和间摇摆。他会低三下四地向对方请求说:“请让我和我老婆通过”,也会主动请他们喝酒尝试打开彼此的心结。“弱智”的洛伦曾一语道破:“你一点都不强大”。

既然文明的力量没有那么强大,此消彼长,当然是野蛮得以占据上风。理性的示弱和退缩,最能激起野兽嗜血的欲望。于是兽行就在两种人、两种文化的冲突中生根发芽、滋生壮大。由此可见,影片《那些野兽》中所涵盖的,既是邻里冲突、城乡冲突,更是国家冲突、文明的冲突。

往小了说,这就像是白左与红脖子的话不投机半句多;而如果往大了说,人类历史上所谓文明的征服同样也是如此:不管是先进文明征服落后文明、商业文明侵占农耕文明,眼下正在热映的电影《阿凡达2》不也是这样一个故事吗?

“开门,送文明。”

——“不开?

那就拿大炮把门轰开。

”

但野蛮落后的玛雅人、印第安人、纳维人......又是否同意呢?

罗德里戈说:“我们生活在一个不听他人意见的世界。人们本来需要大量的思考和对话,但这种情况已然越来越少,因为狂热主义盛行,其他人的论点被忽视。”

所以,当三人摸爬滚打于枯黄的落叶中,不单纯是两只“兽”扼杀一个“人”的惨剧。而是一个文化“入侵——反入侵”、文明“征服——反征服”的社会寓言。置身荒野,卸去伪装,其实大家都是野“兽”,就连先前软弱无能的“文明”手里也是有武器的。

难道这几千年来,我们就是这样以文明为名、暴力为实地互相伤害、杀来杀去吗?

影片《那些野兽》给出另一条道路,代表它的是安东尼的妻子奥尔加。

女性的抉择

起这个小标题,倒并不是意味着接下来的分析要往当下流行的女性主义上套。但起码我们能够看到:引发冲突的是男人,而平息事态、了结恩怨的,是女性。

奥尔加一直不同意安东尼的拍摄行为

奥尔加一直不同意安东尼的拍摄行为

有人觉得以安东尼的死亡为标志,影片的前三分之二与影片的后三分之一有些割裂,之前以安东尼为主角、之后换成了奥尔加的复仇故事,也是不对的。核心人物一直是奥尔加,而她留守农场的经历明显与之前的故事存在互文关系。

这首先体现在一组“拖慢节奏”的空镜头上:之前出现的安东尼独自一人做账、存钱的画面换成了奥尔加,还有夫妻俩在集市卖菜的镜头也变成了一个人,另外朋友曾向安东尼提出购买绵羊的建议,此时也成为了现实。

镜头上前后的精确对比

镜头上前后的精确对比

所有这一切表明:奥尔加已经全权继承了丈夫的遗志,独自过起他先前的生活。

或许这令很多观众感到迷惑不解:明明遭遇了如此巨大的侮辱与创痛,她干嘛不逃呢?主动留下任凭悲伤的回忆袭扰,这与她先前在丈夫还在世时就想离开的想法相矛盾啊!

奥尔加完成了从“想走”到“不走”的转变

奥尔加完成了从“想走”到“不走”的转变

这么想就错了。估计不少人在那场母女吵架戏中,所代入的是女儿的角色:认为母亲留下处境危险且徒劳无功,应尽早远离这块伤心之地,“开始新的生活。”

其实,这场吵架戏与安东尼和赞恩的“交心戏”一样重要,是对后者的一个补充。表面上看,不管女儿还是安东尼,似乎是是占理的一方,“执迷不悟”的是母亲和赞恩。可导演通过两场戏的对比试图启发观众:真实情况并非如此。

我从未告诉你该如何生活,更没用这种方式把你养大。——这句至关重要的台词,显现出母亲的人生态度。这是一种对他人和世界“听之任之、来之安之”的包容与豁达。与女儿和安东尼都咄咄逼人地以自己的想法强加于人形成鲜明对照。

女儿与父亲质问他人的思路一致

女儿与父亲质问他人的思路一致

当我们听到女儿对母亲的诘问:“你有什么计划吗?”“你不觉得发生的一切不公正吗?”——这正好与安东尼追问赞恩“你想要做什么”、发电厂在这里建址对我们“不公平”的思路如出一辙。

另有一处细节,我们能看到类似改变他人的想法能强烈到何种地步:导演设计了两次夫妻共抽一根烟的镜头,来表现他们的恩爱。可当安东尼在视频中看到女儿在抽烟时,却立即让她掐掉。典型的:对人马列主义、对己自由主义。

关于抽烟的细节

关于抽烟的细节

女儿与安东尼都是好心,讲的也都很有道理,但这“道理”终究是以己度人的、是出于理性选择上的居高临下,而并非建立在尊重的平等的基础上。正像母亲反驳女儿时说的那样:“我在你的厨房里侮辱过你吗?”

女儿当初与人私奔、未婚生子,气得安东尼暴跳如雷,想要狠狠打那男人一顿(注意:又是以父亲角色试图强行介入女儿的生活)。但母亲却选择不介入、尊重女儿的选择和感情——毕竟这是女儿的生活,不是她的。

但女儿在劝母亲离开时偏偏忘了非理性(感情)因素:母亲选择和父亲来到这个蛮荒之地辛苦谋生并担惊受怕,并不是因为母亲缺乏主见,习惯于任人摆布,而只是出于纯粹的——爱。成全别人、牺牲自己的爱。而这恰恰是安东尼与女儿、或赞恩洛伦俩兄弟都缺乏的。

女儿对母亲说:“每次我来,都不觉得有更进一步的理解,我跟别人讲,可没有人明白”,这像极了父亲想要在此打造度假村却不被外界所理解、跟人反复解释风力发动机会造成生态灾难却终究解释不通一样。

问题究竟何在呢?母亲的那句“也许只有生活在这里的人才能理解吧”一语道破天机——承认不同、尊重不同,让每个人都能是其所是,了解到每种文化因受历史、风俗、环境、习惯的制约,这不是轻易可以改变的。

无法沟通源自立场不同与认知差异

无法沟通源自立场不同与认知差异

扭转他人、改变环境终究是一种“执”。而这种执拗与村民追逐金钱利益的执拗并无本质不同。

促成女儿回心转意、认清现实的关键是与母亲一道经历的买羊风波。她发现一贯柔顺的母亲面对狡猾的商贩据理力争。面对洛伦的搭讪,女儿显得惊惶失措、不知应对。

她和父亲同样显得怯懦,平日见到兄弟俩的第一反应都是扭头便跑。此刻反而是母亲不卑不亢、斩钉截铁地发出警告:不许看向她、不许跟她说话。

画面揭示来自“文明”的女儿与父亲的相似性:都喜欢注视“蛮荒”

画面揭示来自“文明”的女儿与父亲的相似性:都喜欢注视“蛮荒”

从车窗望向外面的那一刻,女儿看到了母亲孤独的勇毅——此时此刻,更胜“见识过人”的自己和父亲。

就像拿起摄像机却让对方看到是一种于事无补的“挑衅”,奥尔加会第一时间制止安东尼。可当改变一切的机会真正降临,她却敢挺身而出。就像结尾,她毫无惧色地走到兄弟面前并当着他们母亲的面说:“你的两个儿子会进监狱。”

奥尔加相信的是法律和秩序。所以她不会像丈夫或女儿一样嫌弃警察尸位素餐、办案无能。法律是讲证据的,哪怕认真地录下子虚乌有的“口头威胁”,也只能进一步激化矛盾,无益于问题的解决。必须信仰法律,哪怕它的效率再低。而怀揣虚无缥缈的大同理想、强力推行所谓的“人生大计”,恰恰会激活以暴制暴、你死我活的同态复仇与丛林法则。

女儿与父亲都喜欢与警察争吵

女儿与父亲都喜欢与警察争吵

奥尔加很容易让人想到“科恩嫂”弗兰西斯·麦克多蒙德在《三块广告牌》中饰演的母亲。

她们都沉浸于不可自拔的悲伤,以自己的方式勇敢地对抗着突如其来的噩耗,苦苦寻觅那被埋葬的真相和心中的正义。

2017《三块广告牌》

2017《三块广告牌》

兄弟俩的母亲一角也很有意思,虽然出场较少,但也像奥尔加那样对环境和人群选择了置身事外地“不介入”。她总是在镜头的远景中出现,默默地观察一切,唯一一次发脾气是当安东尼作为侵入者闯入她家。

老太太对儿子们杀人一事矢口否认,也是因为对两个儿子“无条件”的爱和信任——这恰如奥尔加对安东尼的爱。奥尔加说:“你会孤独终老,和我一样。我就住在这儿,如果你需要什么就跟我说。”

这番感人的告白再次指向:制造麻烦和“野兽”的总是想要改变世界的男人,而承受代价并修复人与人裂痕的是女性。

在这个因男人们之间缺乏理解、沟通无效酿成悲剧的残酷的故事中,涌动着一股惊心动魄又温润人心的暖流——那就是爱。那是夫妻之爱,母女之爱,甚至母子之爱。

影片数次刻画安东尼与奥尔加的恩爱细节

影片数次刻画安东尼与奥尔加的恩爱细节

爱是能战胜恐惧、威胁、分歧乃至战争的真正的“理想主义”。

罗德里戈留给我们的答案或许难以置信且无济于“世”,但爱是化解人类潜藏在内心的兽性、对抗“那些野兽”的唯一力量。

而这种爱,与任何宏大无关,必定是很私人的。就像影片中母亲对女儿所说的那句话——“我希望你有一天能找到爱,而不再那么痛苦。”

作者| 纪扬;

公号| 看电影看到死

编辑| 骑屋顶少年

;

转载请注明出处

发布于:北京