《明史》记载,明宪宗叫朱见深,明穆宗叫朱载垕。其实揆诸明朝官方文献,就可以发现这是错误的。明宪宗应该叫朱见濡,朱见深是他在10岁以前所用的名字。明穆宗的名字应该叫朱载坖,叫朱载垕的另有其人,那就是同时期的齐东安和王。

《明史》是一部评价相对较高的正史,如著名学者赵翼曾说:“近代诸史,自欧阳公《五代史》外,《辽史》简略,《宋史》繁芜,《元史》草率,惟《金史》行文雅洁,叙事简括,稍为可观,然未有如《明史》之完善者。”可是这部二十四史的收官之作,仍不免谬误,甚至连明朝皇帝的名字都弄错了。这两位被弄错名字的悲剧皇帝就是明宪宗和明穆宗。在我们的历史常识中,这两位皇帝分别叫“朱见深”和“朱载垕”,《明史》就是这么记载的。其实他们的正确名字应该是“

朱见濡

”和“

朱载坖(

jì

)

”。个中原委,且听笔者细细道来。

先来说说明宪宗。《明史·宪宗本纪》的记载是:“宪宗继天凝道诚明仁敬崇文肃武宏德圣孝纯皇帝,讳见深,英宗长子也。母贵妃周氏。初名见濬。”依这段记载,明宪宗的名字是朱见深,本名朱见濬。其实这是有问题的说法,明宪宗一生中大部分时间所使用的名字是“见濡”,“见深”才是他的本名。至于“见濬”,则尚未发现《明史》以前的任何史料记载。

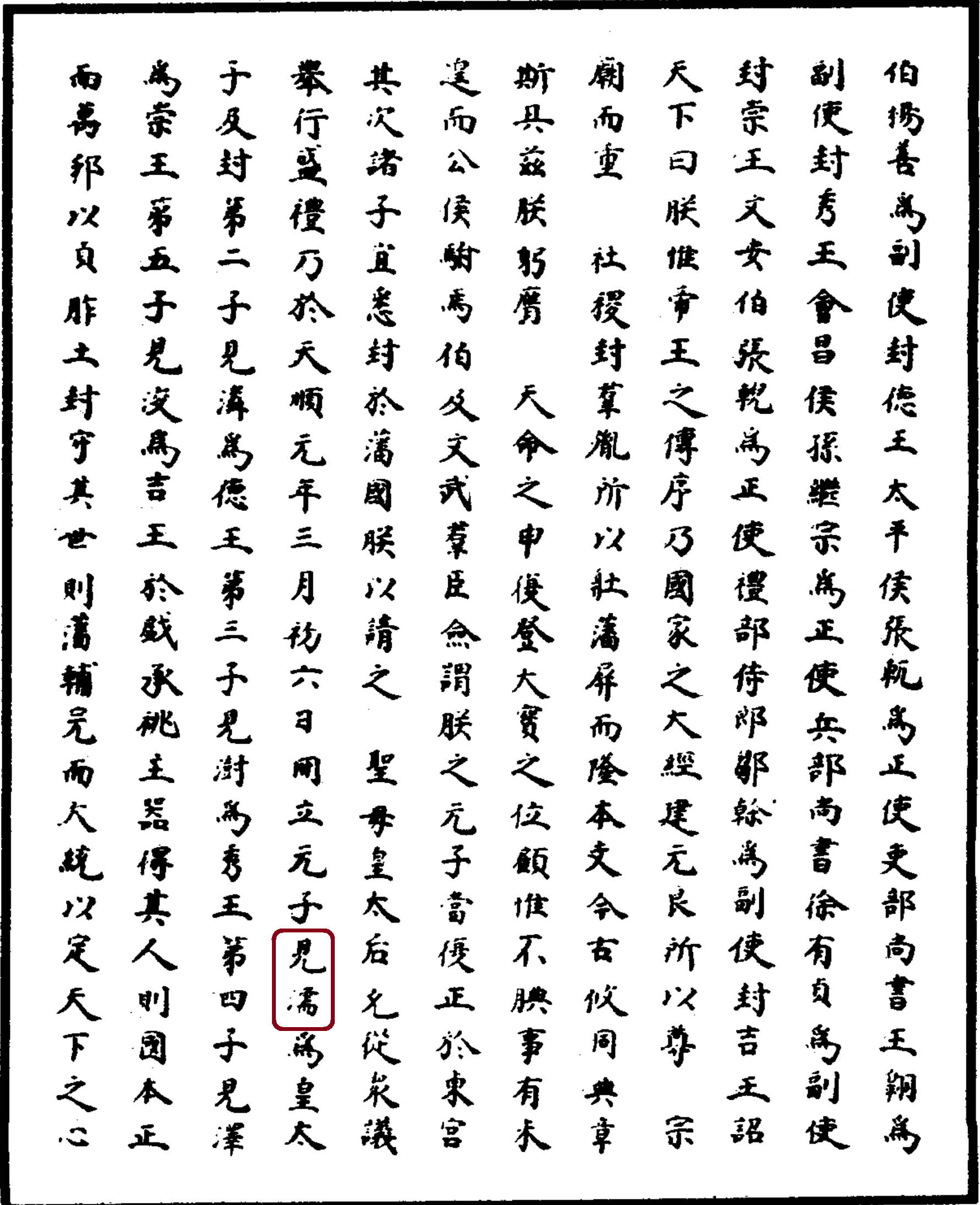

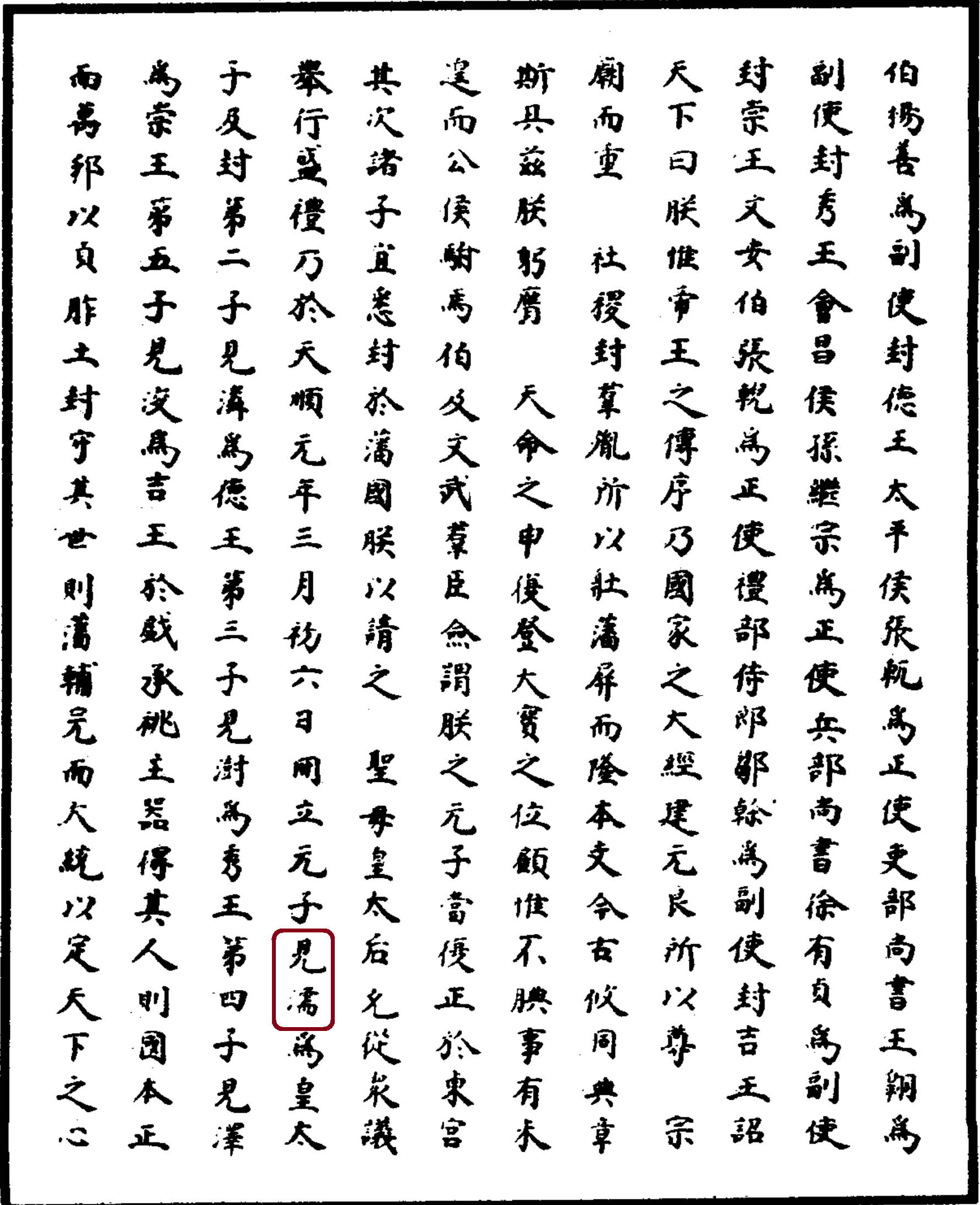

要搞清楚明朝皇帝的名字,就必须查阅明朝官方文献。现存明朝最权威的官方文献当属《明实录》,在《大明宪宗纯皇帝实录》开篇有如下记载:

宪宗继天凝道诚明仁敬崇文肃武宏德圣孝纯皇帝讳见深,英宗睿皇帝之长子……天顺丁丑,英宗睿皇帝为众所拥戴复辟,废景泰帝,仍为郕王,复立上为皇太子。

上初名见深,至是更名见濡

。诏书失写其故,颁行天下,人皆惊相问曰:“此非向所立太子乎?何名之不同也?“盖上为天下人心归向久矣。

宪宗实录虽然记载明宪宗“讳见深”,但又写道1457年夺门之变(英宗复辟)时所颁册立皇太子的诏书中写的皇太子名字是“见濡”,可见明宪宗本名朱见深、改名朱见濡。然而诏书没有写改名原因,所以大明臣民一脸懵逼——这不是过去的太子见深吗?怎么名字就不一样了呢?

《明实录》中明英宗册封皇太子诏书,因未写“见濡”是改名,一度引起大明臣民热议

总而言之,朱见深确实在1457年改名“见濡”。我们翻开《大明宪宗纯皇帝实录》,可以看到他当皇帝以后依然使用“见濡”的名字,如天顺八年二月十二日上英宗尊谥时自称“孝子嗣皇帝见濡”,成化十一年十二月二十四日给代宗上谥号“恭仁康定景皇帝”时,自称“侄嗣皇帝见濡”。《明史》的编修者大概只看了《大明宪宗纯皇帝实录》第一句话,就认定宪宗“讳见深”。至于“见濬”这个名字是怎么被“发明”出来的,我们不得而知。笔者猜测是不是修《明史》的清朝史官误把“濡”看成“濬”。不管怎样,“见濬”这个名字多半是子虚乌有的。

然后再来说明穆宗。这个错误就比明宪宗的名字错误更离谱了。“朱见深”好歹是明宪宗的曾用名,而“朱载垕”这个名字,非但明穆宗一天也没用过,而且还是同时期的明朝藩王齐东安和王的名字,换言之是被张冠李戴了。

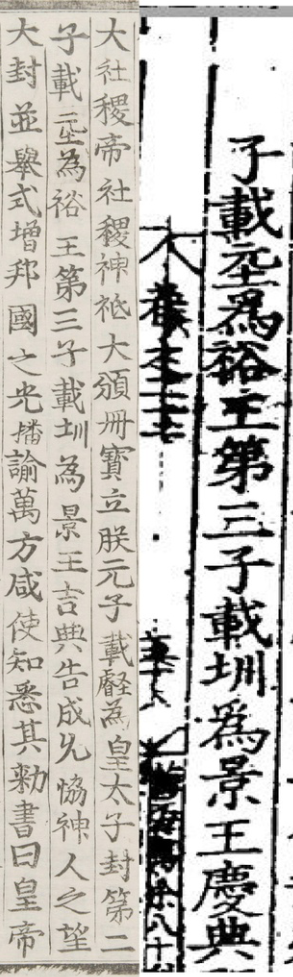

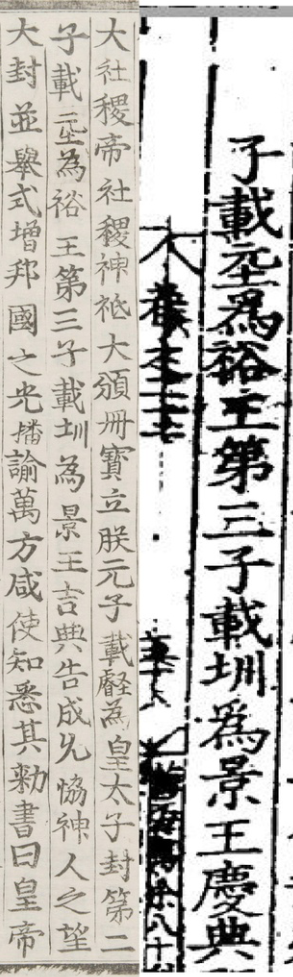

我们还是先来查《明实录》。不知何故,《大明穆宗庄皇帝实录》并没有记载明穆宗的名字。但我们翻开他的父亲世宗嘉靖帝的《大明世宗肃皇帝实录》时,就可以发现在第200卷、嘉靖十六年五月初一日条有这么一条记载:

上命皇第三子名载坖,第四子名载圳。

皇第三子就是后来的明穆宗,这里明确记载其名字为“载坖”。嘉靖十八年(1539年)二月,世宗册立次子朱载壡为太子、三子为裕王、四子为景王。《明实录》虽未收录册封诏书,但分别保存于明朝地方政府和藩属国的文书中。一个是嘉靖二十七年(1548年)浙江布政司刊刻的《皇明诏令》,一个是嘉靖二十九年(1550年)修成的《朝鲜中宗恭僖大王实录》,两书都将皇三子的名字记录为“载坖”。

左为《朝鲜中宗恭僖大王实录》,右为《皇明诏令》

无论是明朝中央政府所修的《明实录》,还是嘉靖年间明朝地方政府和藩属国的官方文书,无不把明穆宗的名字写成“载坖”。那么,明穆宗是否后来改名为“载垕”而史书漏载呢?并不会。因为跟他同时代的一个明朝藩王——齐东安和王名字就叫“朱载垕”,巧合的是,这位真正叫朱载垕的王爷跟明穆宗同年去世。如果明穆宗改名“载垕”,这位王爷生前怎么敢跟皇帝重名?所以我们可以看到,《大明神宗显皇帝实录》中万历三年(1575年)提到齐东安和王时,还是叫他“载垕”。

值得一提的是,嘉靖朝拥护裕王的大臣陈以勤曾对严嵩之子严世蕃提出如下警告:

夫国本固默定久矣!乃生而命名,

从元从土

,若曰首出九域,君意也……

“从元从土”即"坖”字,元者首也,土对应“九域”,陈以勤如此解释裕王的名字,就是为了堵住反对派的嘴巴,当然也再次证明了明穆宗的名字就是朱载坖。这则史料出自万历十四年(1586年)陈以勤去世后朝臣许国为他撰写的墓志铭,因此也是比较早出、也是比较可靠的史料。

不过,就是从万历年间开始,明穆宗的名字就被一些粗心的臣民写错了,有的写成“塈”,这个还不算太离谱,因为跟“坖”是一个读音,还有的就莫名其妙地写成“垕”。后者(“载垕”)被朱国祯、谈迁等大咖级学者收录进他们的著作中(《皇明大政记》、《国榷》等),从而造成一定影响。遗憾的是,修《明史》的清朝史官就采取了这种说法。而且为了圆“载垕”之误,清朝史官在《明史·陈以勤传》中把“从元从土”窜改为“从后从土”(“后”跟“首”有什么对应关系?显然不能自圆其说)。《明史》作为堂堂钦定正史,被天下人奉为圭臬,影响至巨,自然造成了更大范围的以讹传讹。从此以后,各种书籍都按《明史》把明穆宗的名字写成“载垕”,真正的名字“载坖”却被埋没了。分享一个笔者的亲身经历,2019年笔者检索韩国国史编纂委员会开发的朝鲜王朝实录数据库时,文字版就写的是“载垕”,笔者查了下实录原图,写的是“载坖”(图片二的左图),于是给那个网站投诉,网站才把文字版(汉文)改正过来。史书明明写的是“载坖”,现代人录入时却自行改成“载垕”,足见《明史》记载的这个错误名字在世人脑海里是多么根深蒂固。

最后声明一下,这两个皇帝名字的错误,不是笔者第一个发现。像明宪宗名字的问题,早已有学者在著作中指出,而明穆宗名字的问题,也是近几年被网络上的历史爱好者们发现的。笔者此文只是对他们的发现加以整理和补充而已,绝无掠美之意。顺便说下,这两个皇帝尤其是明穆宗名字的错误能够被发现,很大程度上归功于网络数据库的开发与古籍的电子化,使尘封于书斋或图书馆的浩如烟海的历史资料得以通过互联网“飞入寻常百姓家”,得到广泛而便捷的利用。如果我们善于利用这些历史电子资源,没准可以发现和挖掘更多颠覆常识的历史秘密。

本文仅代表作者个人观点,不代表百度百科立场。

举报

本文经授权发布,未经许可,请勿转载。如有需要,请联系tashuo@baidu.com。

举报不良信息

|

投诉侵权信息

|

申请删除词条

|

意见反馈

|

贴吧讨论

©2023 Baidu

使用百度前必读

|

百科协议

|

隐私政策

|

百度百科合作平台

|

京ICP证030173号

京公网安备11000002000001号