“魔都上海”:一周城市生活

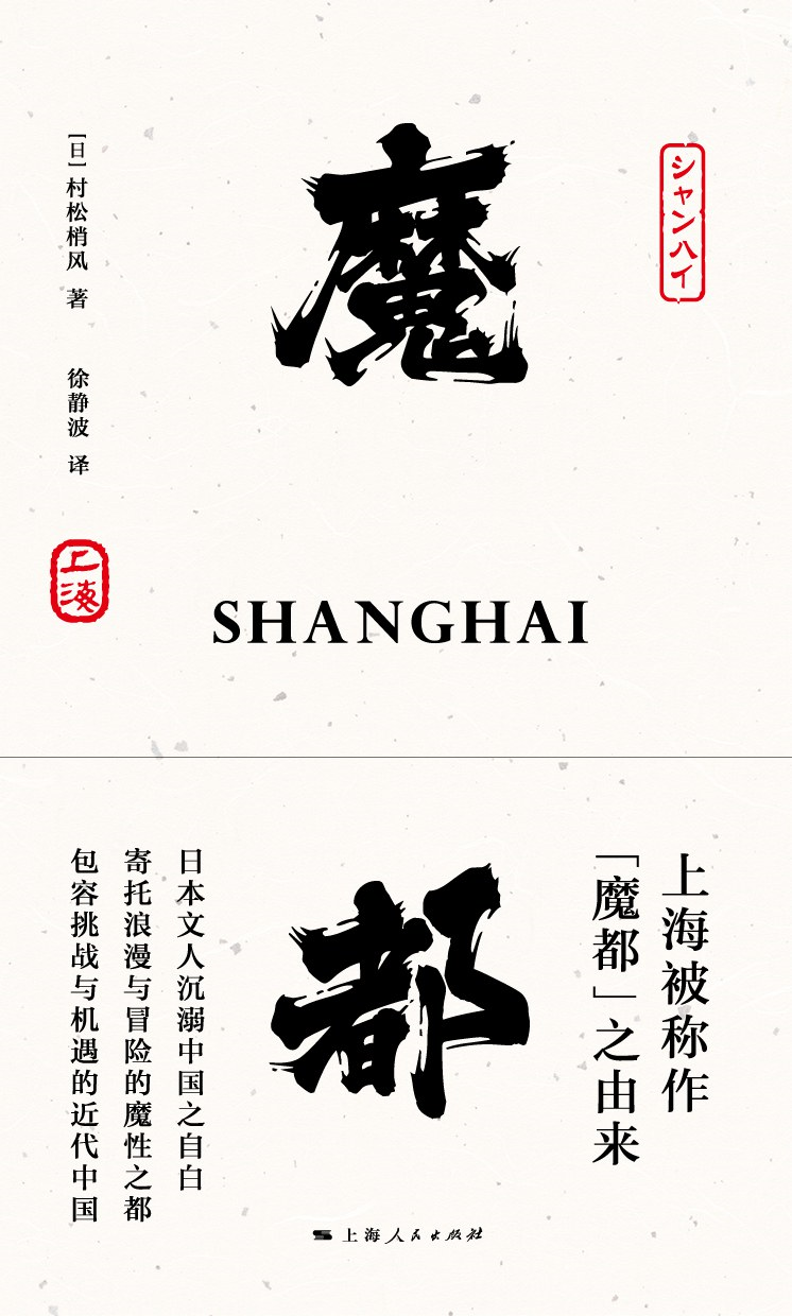

6月6日,我国首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”成功出坞,取名“魔都”,代表它是“上海设计”“上海制造”的。或许“魔都”这一上海别称早已深入人心,但它诞生的历史还不足百年,1923年春,日本作家村松梢风乘船开启他的首次上海之旅,并于1924年将其旅沪见闻集结出版,取名《魔都》,关于上海的“魔都”意象由此在日本知识分子阶层传开。2000年后,这一源自日本的上海别称开始被国内学者所提起,之后随互联网发展得到了年轻群体的广泛认同和使用。

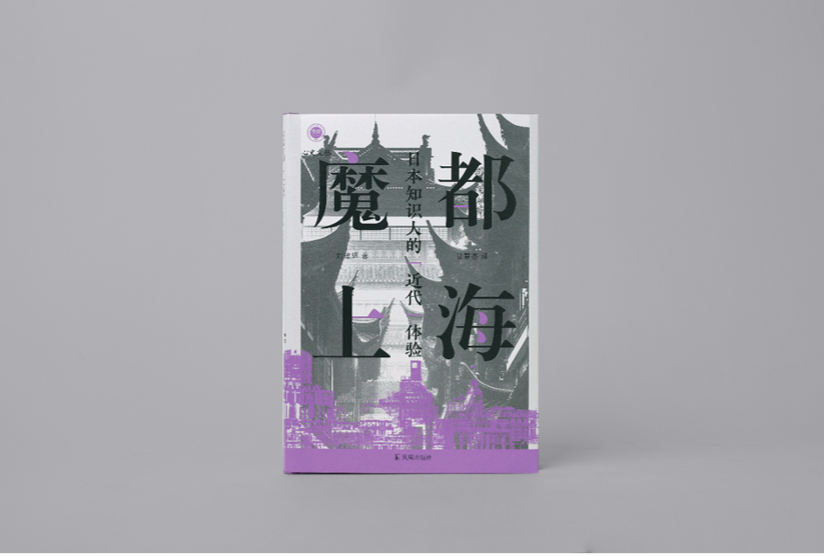

正如《魔都》一书中所介绍的那样,近代中日文人交流频繁,留下不少新闻和文学作品,构成我们了解上海近代史的一面镜子。近日,凤凰出版社推出《魔都上海:日本知识人的“近代”体验》(后文称《魔都上海》)中文增补版,该书尤以近代日本文人对于上海的各种“记忆”为侧重点,阐论了上海之所以是“魔都”所具有的多面性,曾于2003年在国内首次出版。在村松梢风首次来沪一百年、《魔都上海》初版二十年后的今天,“魔都上海”这一城市意象,至今仍在为来自海内外的“魔都”观察者们提供着知识资源和文化灵感。

值《魔都上海》在国内再版之际,我们邀请到该书作者刘建辉老师,刘老师长期深耕中日比较文学与比较文化,他将从自己撰写《魔都上海》一书的动机出发,带我们一同回溯“魔都上海”形成的历史。

(本期主持:陈虹静雯)

近期回顾

《魔都上海:日本知识人的“近代”体验》再版记

时隔近二十年,拙著《魔都上海》有幸在国内再版了。在此首先对凤凰出版社表示感谢。此次再版,是基于十几年前的日文增补版由甘慧杰先生重新翻译的。较之旧版,补充了二十世纪三十年代以及解放后的一些内容。就此,澎湃新闻约我能否谈谈感想。说实话,这十几年,上海发生了翻天覆地的变化,身在日本,我已经很难把握其发展的时代脉络了。但盛情难却,同时作为原作者,也有义务对自己旧作的再版做一说明,所以只好勉为其难地重温一下当时写作此书的动机以及在书中阐述的一些观察与观点。

作为中国近代最早遭受西方列强影响的城市之一,上海自其开埠之日起,便不仅在中国内部,同时也在整个东亚区域内逐步产生了巨大的影响。对内,近二百年来,它始终是一个连接内地与西方世界的窗口,对外,尤其是对于近邻日本,在明治维新之前,它亦曾是通向并接受西方的一个门户,而其后,则又转为日本帝国主义对中国进行经济与文化渗透乃至军事侵略的桥头堡。所以,正如我在本书的后记中所述,上海这一特殊的空间,是由内外两种文明与文化交织而成。具体地说,在近代史上,上海曾长期既部分地游离于内地的传统规范和西方的近代秩序之外,又部分地兼具着各自的规范与秩序。正是来自内外这两种“空间”力量的抗争与交融造就了上海独一无二的城市性格——摩登加荒诞的近代性。而日本作家村松梢风最早将其称之为魔都,亦无外是基于这两者间的一种“激烈”的结合。

19世纪70年代的南京路

对于上世纪六十年代生在东北,长在东北的我来说,当时的上海就是一个遥远的传说。还记得,每每有大量的上海知青从黑龙江路过我的家乡南下探亲时,他们那些“异样”的行为,诸如:嘴里会不时地吃着我们平日不见的奶油香糖,男女同学间肆无忌惮的热情举动,以及经常群体性地占据整个列车车厢等等,都会成为大家茶余饭后的谈资。但尽管对其褒贬不一,归结起来却往往都用一个字来形容他们:洋!无需说明,这里的“洋”,即代表着远离我们的那个“西洋”,它是那个年代内地人望而不及的一种存在。有一次,家父通过关系搞到了一张每个中小城市只会分配到几辆的“永久”牌自行车购物卷,当这个上海产的宝贝被买到家里时,着实在邻里间产生了一次不小的骚动。大家纷纷来我家观看它的“伟容”,并不断地赞美其产地——那个洋气的大上海。而还是小学生的我,也因与上海有了一点“关系”沾沾自喜了许久。孰不知,这些少年时代的体验,日后竟成了我关注并研究上海的原点。

我第一次访问上海,是在已经赴日留学了三年之后的1986年。由于有了日本的生活经历,可以说,我是以一个抱有往日内地少年的憧憬和已具有国外近代体验的双重身份来面对上海的。也正因为如此,当踏上这块土地时,我脑海中最初浮现的便是一张以上海为中心的东亚地图。在这里,亦如前文所述,上海夹在中国内地与隔海相望的日本之间,就像一个近代西方的“集散地”,一边接受并传递来自外部的文明与文化,一边又向四周扩散着其独自酿就的“近代”,无论对内还是对外,它都是两者交接与抗争的最前沿。因为有了这种意识,我开始以内外两个视角来深入地观察上海,并在此基础上萌生了研究上海与日本之间究竟是何种关系的欲望。而当时的出发点便是:对于日本,上海是一个什么样的存在?它的意义在何处?反之,对于上海,日本又是一个什么样的存在?它的意义又在哪里? 当然,从结论上讲,拙著《魔都上海》并没有完全解决以上两个问题。但为了读者能够了解我的初衷,在此还是对其各自做一简单的介绍。

首先,对于日本,上海曾起到了两个主要作用。一是在明治维新前后,由于上海先于日本开埠,十九世纪中期,这里聚集了众多的欧美商人以及来自西方的传教士,它们通过各种渠道向日本渗透近代的经营机制和西方文化,对日本了解西方,学习西方都扮演了一个窗口或中介的角色。尤其是传教士们兴办的墨海书馆,美华书馆等出版的汉译西书,不仅给日本带来了较为完整的西方人文科学,还通过杂志的形式,向日本传递了诸如美国大选等的时事信息。而在此前,日本通过荷兰这一唯一的西方贸易伙伴所获取的主要是医学方面的知识。两者孰轻孰重,不言自明。可以说,没有来自上海近三十年的西方知识储备,明治维新是很难完成的。二是在明治维新成功后,日本迅速地脱变成一个以天皇为中心的集权式国民国家,由其内部逐步增强的均质性而带来的“闭塞感”,造就了大量日本知识分子奔赴上海来寻求自由,这里便成为了他们的“避难港”。从这一意义上说,上海又起到了解构日本国民国家装置的作用。

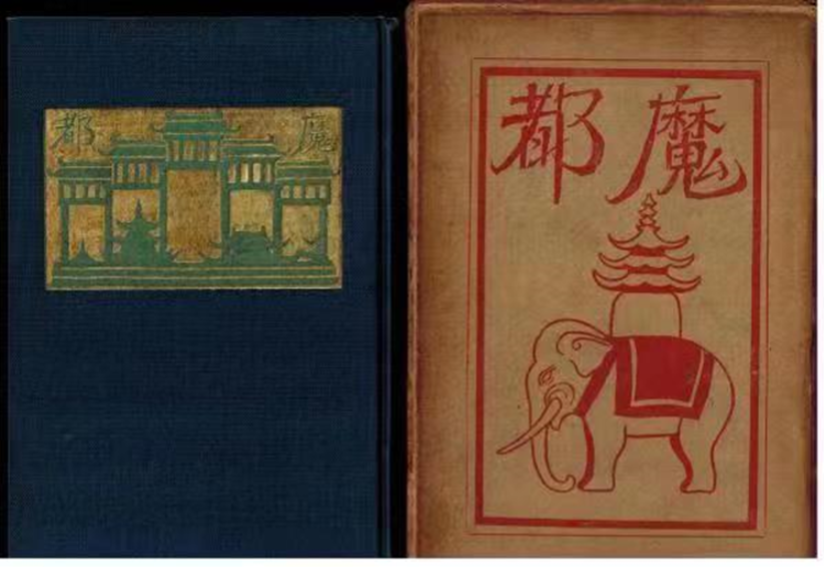

村松梢风的《魔都》

其次,对于上海,日本也起到了两个主要作用。一是基于1895年4月缔结的中日《马关条约》中第六条“日本臣民得在中国通商口岸城邑,任便从事各项工艺制造。”这一规定,上海开始大规模地接受外国,尤其是日本资本的兴业建厂投资。自此,有日本资本参与的上海第一纺织厂、第二纺织厂、日信棉纱厂、内外棉第三厂等纺织厂相继成立,它们一方面造就了上海以女工为主的产业大军的出现,一方面又由于带动人口增加而促进了城市消费。二、三十年代上海的城市空间,可以简单地归纳为:外滩(金融、产业投资)→杨树浦等郊外(工厂、工人)→一~四马路(消费、娱乐)这样一种资本与产业、消费的循环结构,而其形成,日本则发挥了重要的作用。可以认为,摩登上海,日本既是其中的一个消费者,也是一个缔造者。二是中日战争爆发后,日本最初虽然没有占领租界,但随着1941年日美开战,日本终于全盘地接管了上海租界。这一举措,严重地破坏了以往的城市格局,使原本以多样性为特点的上海蜕变成了一个均质的城市空间,至此,所谓“魔都”的魔性也几乎消失殆尽了。

以上,便是我在拙著中所阐述主要观点。当然,这些都是一个非上海人对上海的初浅感想,很多观察,都还停留于表面。但愿拙著能够起到一个抛砖引玉的作用,使读者可以更加深入地了解昔日的“魔都上海”。

(文/刘建辉,国际日本文化研究中心教授,研究方向为中日比较文学与比较文化,撰有《魔都上海:日本知识人的“近代”体验》《日中两百年:相互影响的现代》等著作,发表《大连现代城市空间的形成及其文化生产》《竹内好对近现代中国的认识及影响》等论文数十篇。本文图片提供:孙思贤、曹畅)

本周主题推荐

书 | 《1862年上海日记》

1862年日本官方商船“千岁丸”前往中国上海港贸易。这是自1854年实施开国政策以来,日本幕府第一次向中国派遣官船。同船而来的五十一位日本人考察了近代大都市上海的社会状况、西方各国侵华情况、清政府与太平军交战情形等,并留下了不少珍贵的资料。

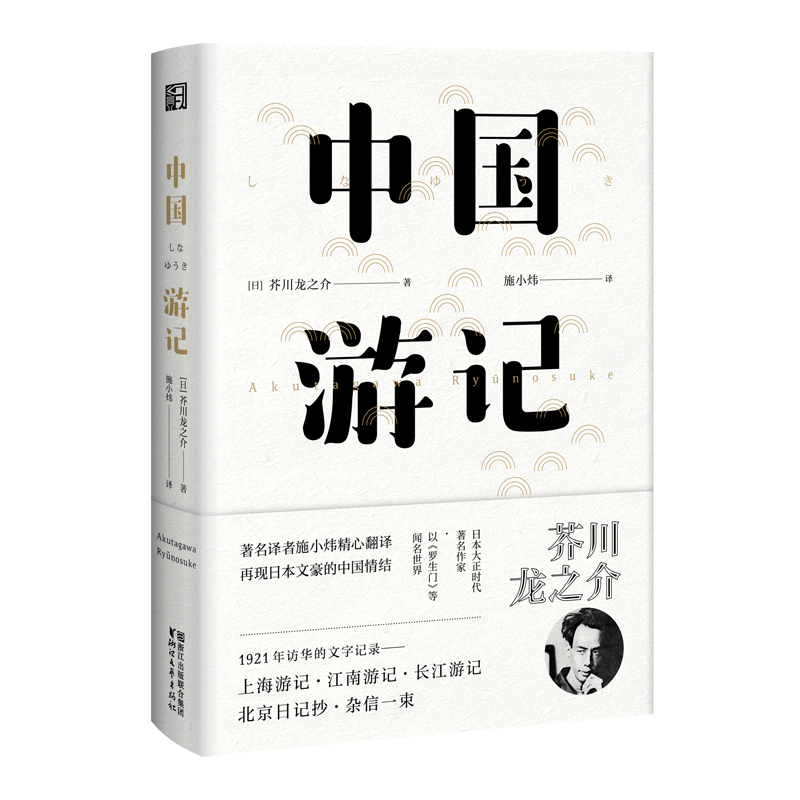

书 | 《中国游记》

《中国游记》是日本作家芥川龙之介受《大阪每日新闻》之托,于1921年游历中国后写作的多体裁游记,涵盖剧本、书信、对话、手记等多种文体,虚实掺杂,叫人读来颇觉新鲜。芥川龙之介这种别出机杼、不肯落他人窠臼的写作风格,使这本游记较少呆板的平铺直叙、风物描摹,而更多以文艺的、甚至漫画的笔法,表现中国见闻在他敏感的心中所引发的情绪和思考。

书 | 《魔都》

《魔都》是从日本作家村松梢风所著的多部作品中选择与上海有关的文章汇编而成,主要为作者于20世纪20年代在上海及周边地区的游历见闻。在本书中,村松梢风深入感受了上海的繁华街区、娱乐场所,参观了中国的新式教育机构,与中国进步文人进行了密切来往,游览了杭州、苏州等地的园林风景,其惊讶于国际大都市上海包罗万象的特质,使用了直观、生动的文字来描绘自己在上海的见闻,第一次使用了“魔都”这一意象指称上海,体现了旧上海复杂多样的历史面貌。

线下活动推荐

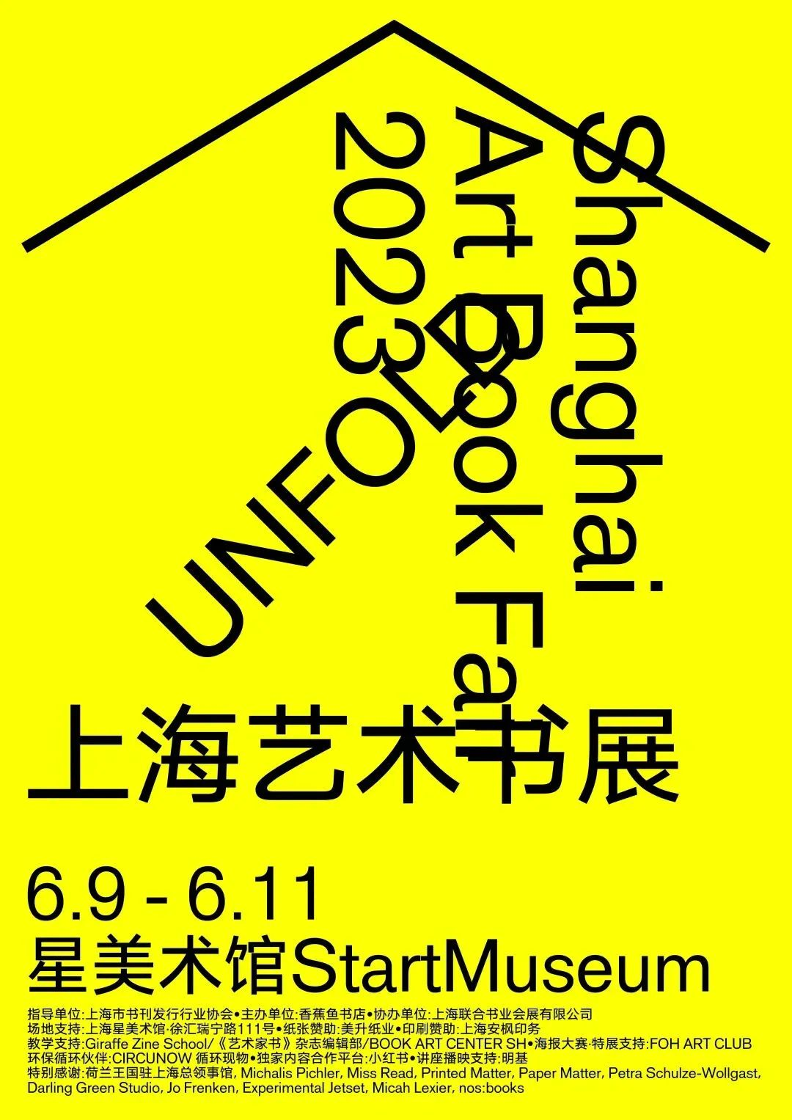

上海·活动 | 2023上海艺术书展

详情请关注 书香上海 微信公众号

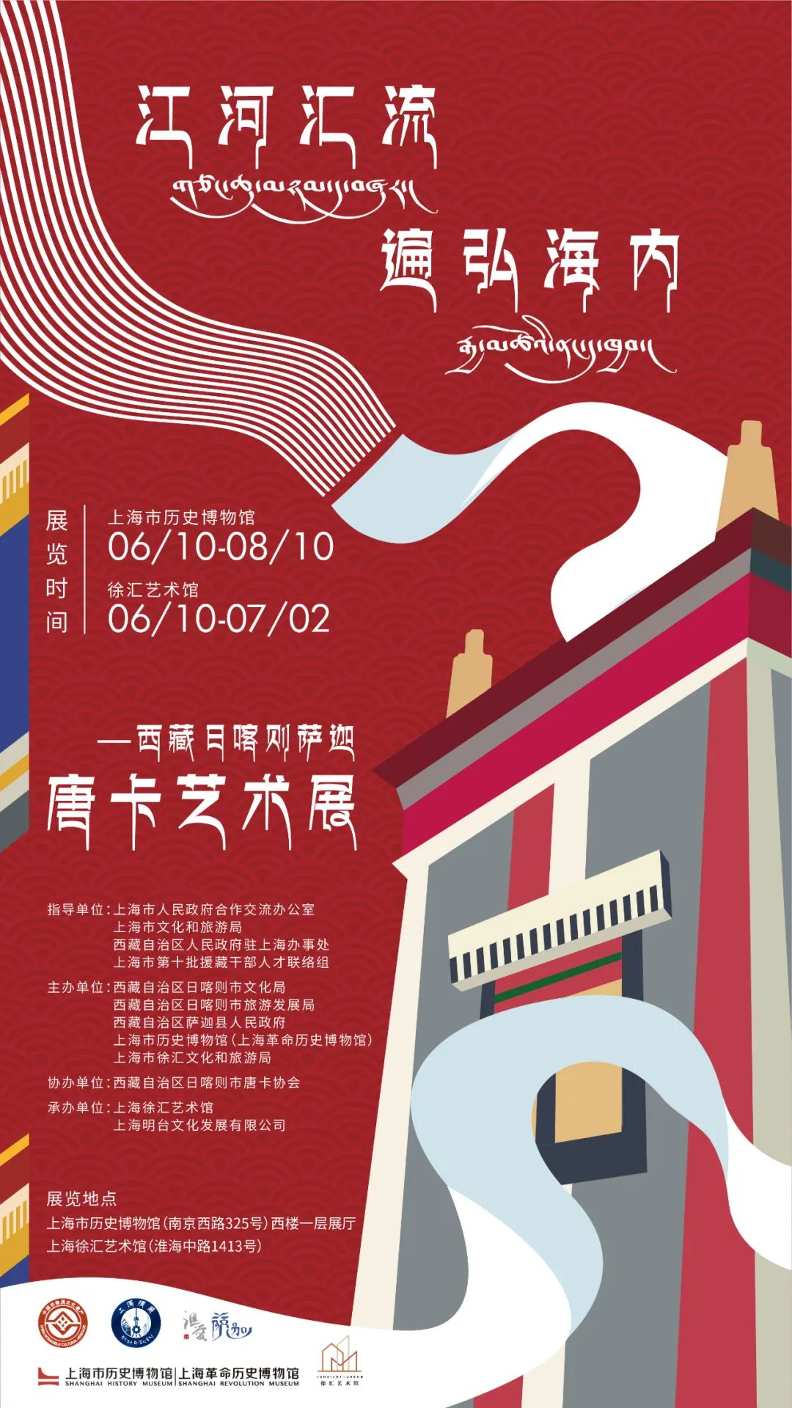

上海·展览 | 西藏日喀则萨迦唐卡艺术展

详情请关注 上海市历史博物馆 微信公众号

上海·分享会 | 从“零工”到“灵工”,打工人的新选择?

详情请关注 书香上海 微信公众号

上海·展览 | “十年居上海——鲁迅之日常”

详情请关注 上海鲁迅纪念馆 微信公众号

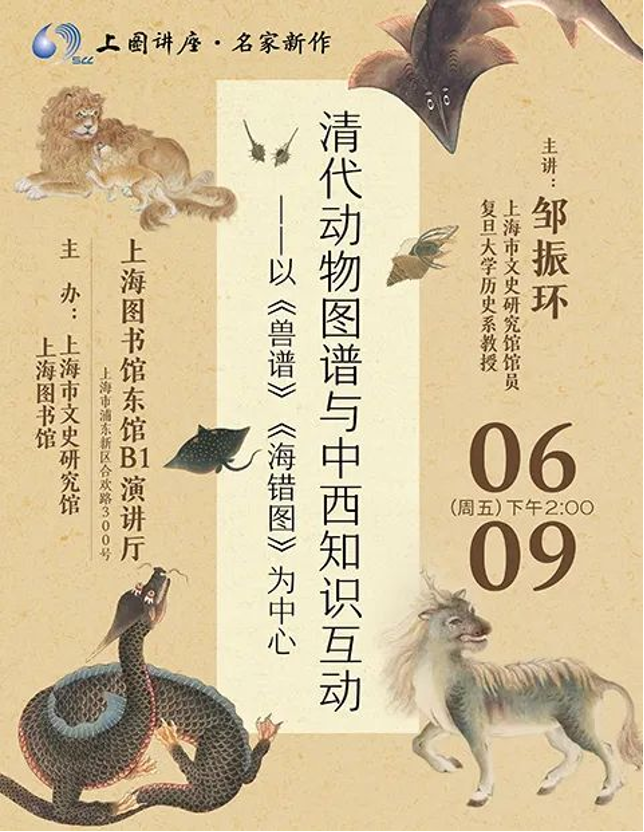

上海·读书会 | 清代动物图谱与中西知识互动——以《兽谱》《海错图》为中心

详情请关注 讲座图书馆 微信公众号

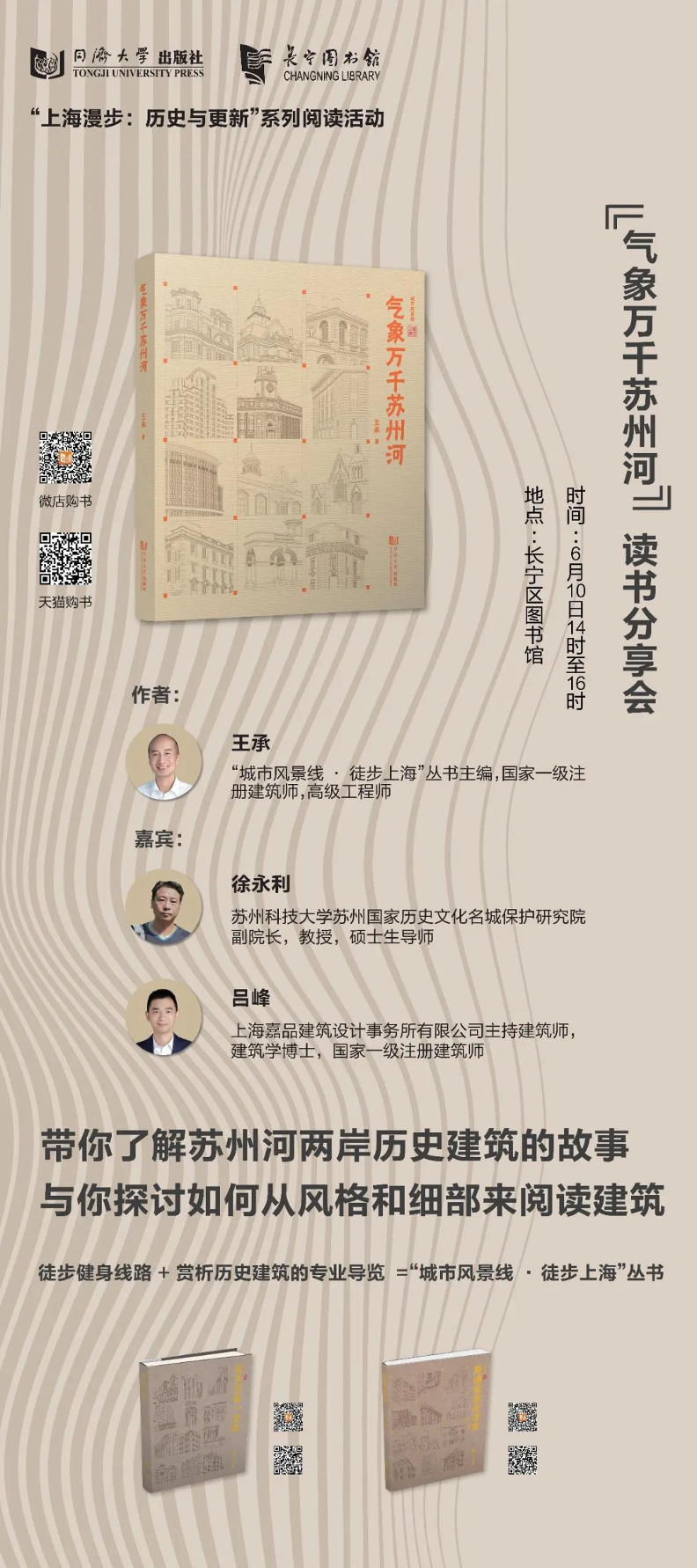

上海·读书会 | 文化和自然遗产日,邀您走进气象万千的苏州河

详情请关注 上海市长宁区图书馆 微信公众号

上海·放映 | “在六月的夏天去放羊去海边春游”毕业作品展

详情请关注 抛开书本AsideFromBooks 微信公众号

北京·分享会|城市专题开放数据库:北京文物地图

详情请关注 帝都绘 微信公众号

苏州·讲座|苏州:明代的潮文化中心城市——兼谈明代江南文人的精致生活(线上同步直播)

详情请关注 吴文化博物馆 微信公众号

杭州·展览 | 王一个人项目“图形猎手”

详情请关注 可以画廊 微信公众号

杭州·诗会|“寻找帕特森”大巴诗会

详情请关注 牡蛎书店 微信公众号

重庆·展览 | 南美大陆安第斯文化展——印加“天路”

详情请关注 十方藝術中心DAC 微信公众号

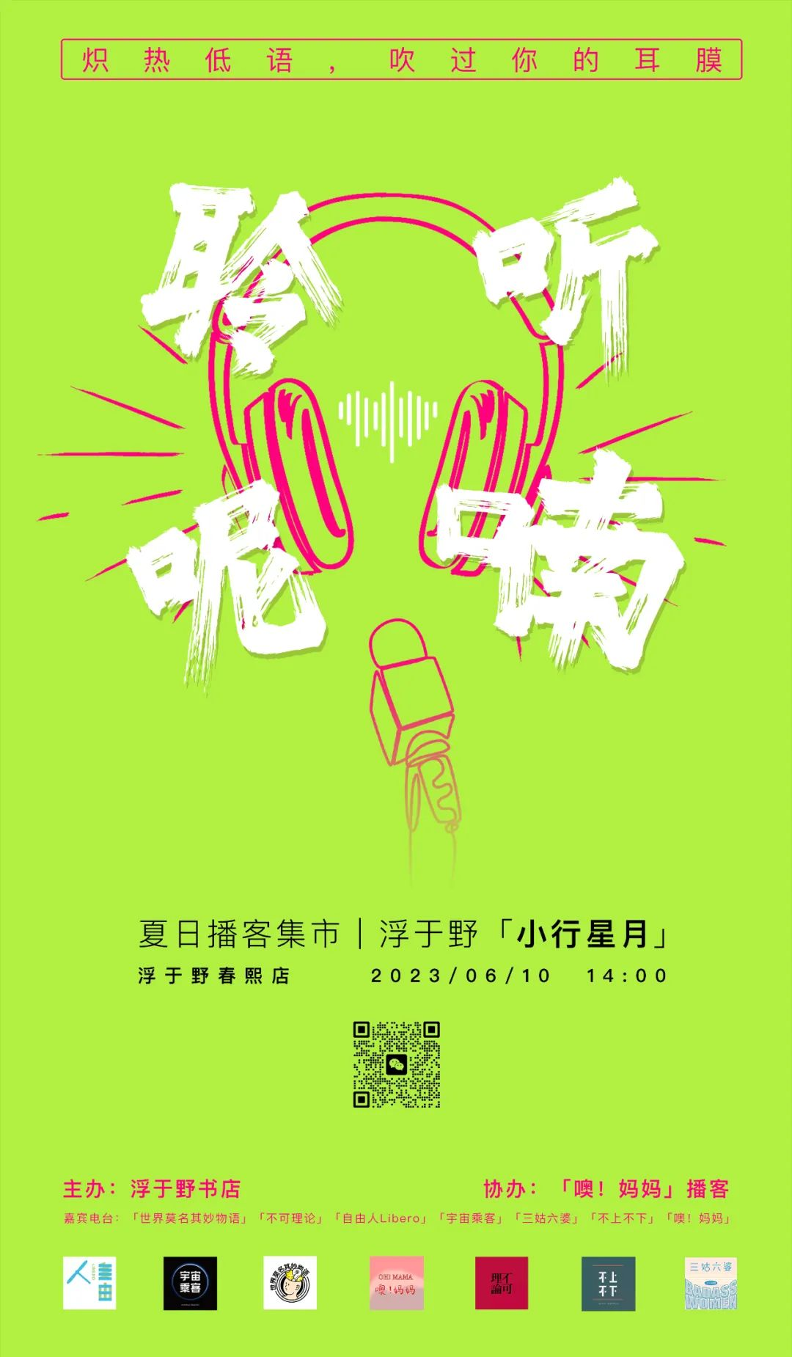

成都·圆桌&派对|浮于野“夏日播客集市”

详情请关注