如何评价上汽荣威光之翼Vision-E?

32 个回答

刚毕业的时候有给SMTC投过简历,但当时的想法还是先去外企划划水,毕竟自己的水平去自主品牌也做不了什么东西,但一直保持了对上汽相当高的关注度,因为以我对上汽上汽研发体系的道听途说、以我对那些毕业去上汽工作同学的认知,我知道这家公司能成大事。

从4月18日的上汽创行者大会首发到上海车展上在公众面前的亮相,这台荣威的概念车并没有和我之前设想的一样,引起非常大的反响,看看知乎上荣威Vision E与Lynk&Co相关问题的浏览量,显然吉利与上汽对这两台车各自的研发与资金投入、定位预期与对公众反响的期待都是非常高的,但两者数字上的差异大概能体现处这两台车这一次在社交网络上所制造出的boom效果差距有多少。本着透过现象看本质的想法,让我们好好看看这台车凭什么应该有更高的关注度。

讲真这个车模是蛮讨厌的...

这不是一台玩票性质或是与量产相差十万八千里的概念车

我们经常在车展上看到不少自主品牌非常国际范儿地发布一些让人看了就不由自主地喊「好JB酷炫」的概念车,完了之后还要发稿让媒体称赞解读这些概念车预演了未来产品如何高大上的发展方向、展现了企业如何赶日超韩的设计实力、奠定了品牌如何冲出白洋淀走向雄安区的使命与愿景,车展一过呢,这些模型就再不会出现在人们的眼前。不过如果你有关注过这家公司历年来在车展上发布的概念车,你就会知道荣威的概念车与其后的量产版本还真能联系在一起。

从最早的荣威W2开始,上汽乘用车的概念车就颇具大厂风范,预演荣威第一代A+级车550的W2概念车最早在2007年4月的上海车展亮相,当时的鸥翼式前脸在历经数年后依然以某种形式延续在如今的荣威上,而侧面的腰线、曲面变化明显脱胎于英伦风格又不失现代运动范儿的塑造,内饰中的大屏中控、全数字与彩色模块仪表盘设计也部分在最终的量产版本实现,2008年上海车展上荣威550的出现让人们发现原来中国牌子也有独创还不怎么难看的车;

2007年的W2概念车

不是所有人都对550最后的造型买单(反正我当时不买)但是你得承认在2008年的时间点上,这在自主品牌中属于上乘之作。

而2009年上海车展的N1概念车,预演此后的A级车350造型之外,所搭载的3G用车概念甚至领先了部分外国品牌,2010年4月荣威350发布,搭载WCDMA 3G网络,基于Android系统的车机支持信息联网检索、实时路况导航等等功能,还做了可扩展的应用来补充车机功能。

2009年的N1概念车

Budget与油耗而论,这车其实也还行

那么这一次,这台有一个略带中二气息名字的荣威概念车上会有哪些元素最终被量产呢?

被荣威称作“光之翼”的Vision-E概念车在造型上与此前的Vision-R概念车颇为一脉相承,整体造型舒展之中又带着筋肉凸起的力量感,前脸依然是那个从W2开始的鸥翼脸变形,与此前几款新能源车型的大嘴造型类似几乎覆盖了整个前脸,而作为一台SUV车型,溜背造型的加入使得这台车更富运动与速度感,此外诸如全LED的车灯设计、精巧的空力导流设计等等,这些元素在概念车适当夸张的表现形式之下,看起来都有量产的可能性;内饰中的大号液晶仪表盘、中控14寸大屏、AR-HUD抬头显示等等,在技术上都可行,此前的RX5就已经配备了大号仪表盘屏幕与中控屏幕,AR-HUD技术也早就有相关供应商有解决方案;在这些看得见的设计元素、搭载技术与参数之中,会被质疑的也就剩下行驶系统了,不过以上汽的技术实力,行驶系统是最毋庸置疑的部分。

不会讲故事的国企与家底最厚的技术积累

不知你们还记不记得2008年上市的荣威550与2010年上市的350,这两台新车上市的速度以现在的眼光来看并不慢,对罗孚的技术收购大约完成于2004,研发始于2005,荣威品牌发于2006,上汽在自主品牌上的一步一局看起来有条不紊、很有章法;不过如果你关注过当时的风评,你会发现在2010年的时候局面是一边倒的,吉利、奇瑞被认为是中国汽车工业的救世主,上汽居然被归入一汽一类等靠要、靠合资公司收益混日子的老国企。对一个长期关注汽车行业的人来讲,理解这种观点再容易不过了,从2000年开始起步的几家民营汽车企业在当时早就已经进入了多生孩子好打架的阶段,然而上汽以如此庞大的合资公司销量与利润体量,却仅在自主品牌推出了三款车型;对普通老百姓来说,在汽车行业做不做实业,只与你有几台车有关,他们并不太能理解推出产品速度慢,还会有别的原因。

看着自主品牌的多生孩子好打架,再看看当时的荣威,有当时的风评确实可以理解

这里的原因,看一眼上汽自主品牌的产品线你就能知道,是的你找不到一台逆向抄袭的仿制车。除了收购罗孚技术的750技术、控制双龙时得到的SUV技术、与通用资金交易换来的大车950,这里的每一台车都出自于上汽自己的研发体系之手。如果你接触过车企的研发体系,那你会知道这些体系有多复杂、过程有多慢。拉不下脸去逆向的上汽早在收购罗孚之前就尝试过从自己的合资外方那里拿已经淘汰的老产品进行导入,但收到的反馈是拒绝,上汽自主品牌的起源被这样那样的原因,阻挡了不少时间。而当时的上汽乘用车从零开始、积累产出了这一切,不会讲故事的上汽并没有让中国的消费者们了解到自己的努力。

朗逸之前的概念车哪吒就出自邵景峰之手,以朗逸而论,邵对于中国消费者的理解能力不一般

在给媒体介绍RX5造型的邵景峰已是上汽自主品牌设计力量的一把手

同时,在研发力量的培养上,上汽也早就开始布局,这台概念车的总设计师、上汽乘用车的设计总监实际上就来自于上汽自己的合资公司,第一代大众朗逸的主设计师——邵景峰;把在合资公司设立初期就建立本土化研发力量列为合资谈判条件之一的上汽,早在漫长的合资过程中积累培养了大量非常有资历的研发力量,就比如研发水平国内无出其右的上海通用泛亚技术中心,我们不拿什么新英朗举例子,GL8就是泛亚水平独步国内的明证;还有与整个上海高校集群的产学研合作,在之前参加的创行者大会上,参会嘉宾有超过一大半是上海交大、同济等院校的机械、汽车学院负责人,人才的培养、人才的招徕,上汽在这方面得天独厚。

对泛亚的布局可以说是上汽合资那么多年来最成功的决定(在我看来)

大概五年前,我在知乎上写过一个回答,问曰「为什么合资公司产品与自主品牌产品水平相差那么大?」,当时还没有毕业的我以我肤浅的认知回答「要对自主品牌有信心,五年十年我们也会上岸的」,如果你看看这届车展上的产品,我相信你会认同我的,以真实用车环境极低油耗创下吉尼斯世界纪录的i6,三电技术完备、混动技术以独特的实现方式自成一派的ei6、eRX5,前者上的是内燃机世界的岸,那个被消费者痛陈550油耗高的日子被一举逆转,后者上的是新能源世界的岸,这个岸并不是每一家外国车企都已经上了的。

我觉得你们并不知道i6这个事情,也没有感觉到i6这个事情标志着什么

一台车做了三个版本的RX5系列

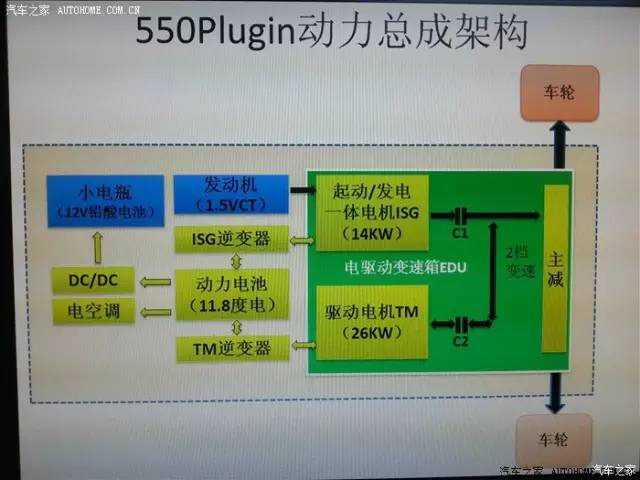

与有一些一心想着要把电机、电池等等系统统统外包给供应商、幻想着抓好电池管理系统、设计个漂亮外壳、炫酷车机就能成功的新兴造车大军不同,上汽在新能源业务上的长期布局与踏实准备让这家企业真正有与国际一线车企短兵相接的实力,从550 plug-in上那套设计独特、绕开丰田专利、同时在不插电情况下油耗表现还行的混动系统开始,这家公司的新能源布局就不仅仅是以拿到补贴、送牌照为目的在进行。

550plug-in上的那套混动系统

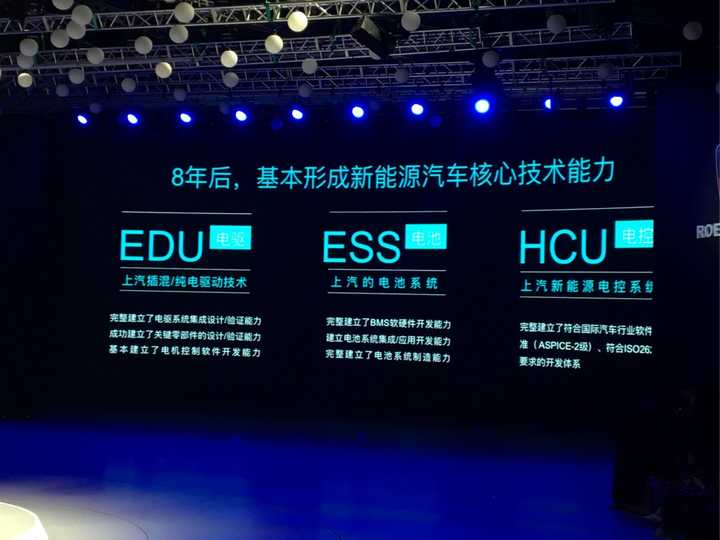

在之前的创行者大会上,上汽捷能的技术人员第一趟从幕后走到了台前给大家讲解上汽在新能源方面的技术布局,工程师不善推销的讲解中,我们看到的是一盘从8年前开始布的大棋,e550的插电混、e950的插电混与e50的纯电只是这些产品中的第一代,上汽在EDU插混/纯电驱动技术、ESS电池系统、HCU新能源电控系统方面的积累在接下来的几年中将会在产品层面反馈出来,eRX5、ERX5、ei6、Ei6将只是这些技术积累的冰山一角,而Vision E最终的量产版本将会显现出这些技术的庐山真面目。捷能的工程师现场给我们举了两个例子,一个是e550电池的IP67防护等级,在电池系统外部有不少接口并未封闭的情况下,e550的电池在去年的北京车展上放在鱼缸里整整十天,在这个远比凯迪拉克CT6新天地泡鱼缸更有技术含量的泡水展示中,e550电池的绝缘电阻并没有变化,这远远超过了他们最初设定的IP67防护等级;另一个则是美国保险商实验室的UL2580安全认证,上汽是全球首批获得这一大电池安全认证的车企,而这位工程师还承诺接下来上汽所有的电池系统产品都会获得这一认证,以我的认知,国内并没有第二家自主品牌车企在进行此类认证申请。

上汽捷能的工程研发带头人在介绍自己公司的历史

老国企来汇报工作了

北京车展上泡十天鱼缸绝缘电压不出错的IP67防护等级电池

不说自主品牌连外国牌子也没几个有的电池安全认证

在三电系统的技术指标上,这位工程师同样颇为自信,现场公布的两个指标对于自主品牌车企来说也是第一次,这两个数据不那么炫酷,但对于电动车来说却是关键的拼图。一个是电池衰减性能,大批目前国内插电混新能源车用户最大的抱怨,就是对电池衰减的不满,而上汽的承诺则是5年10万公里衰减小于20%,8年12万公里衰减小于30%,同时现场分享的实际数据中,统计的45台e550在行驶里程超过20万公里后电池衰减在8.5%到12%之间,这可是上汽的第一代新能源产品;

对电池耐久性,这家老国企有自己的要求

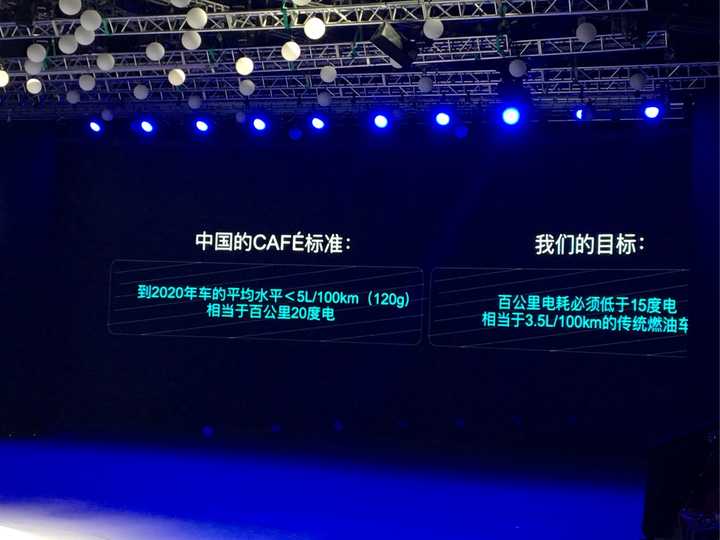

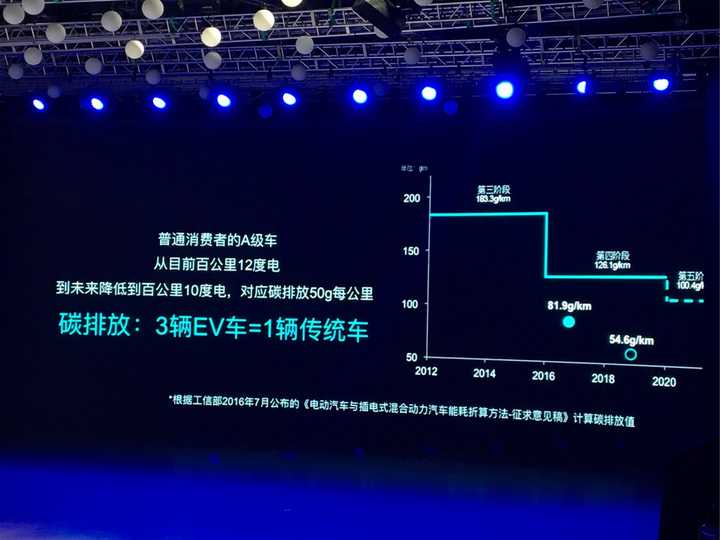

对于Vision E即将亮相的量产车,另一个亮眼数据是百公里电耗,最近有好多甚嚣尘上的讨论认为电动车并非环保,理由是电动车实际的能耗并不低,不过上汽在这项指标上对于自己的要求可是远高于国家对于汽油车的能耗指标,中国的CAFE在2020年的标准是企业平均油耗5L/100km以内,上汽的要求则是等效3.5L/100km以内,百公里电耗15度,这样的要求按照碳排放计算,上汽的预测是3台电动车的排放才相当于1台传统汽油车,对于消费者来说更直观的表现则是,Vision E的量产版本可以用比Tesla少得多(一半)的电池容量实现同样超长(NEDC综合工况400km)的续航里程。

在电动车上讨论能耗的朋友应该现在还不多吧

现场的对于Vision E未来量产版本的技术指标介绍还有一个很有意思的数据,一个模仿智能手机快速充电的数据,“充电五分钟,行驶两小时”,至于这一数据如何实现,让我们拭目以待。

从这些背景材料与技术指标上来看,Vision E概念车除了预演造型之外,更是一台技术储备高度充分的纯电概念车,超过500公里的续航里程,四秒的百公里加速,这些数据的实现同样可以期待。

奔跑的决策流程与庞大的现金流

说到新能源汽车,大约数年前的时候,国内有一个现在已经被认为是错误的观点,讲新能源汽车我们要「弯道超车」,这句话讲了很多年,在市场上出来的很多自主品牌产品确实实现了销量上的“超车”,不过这个超车却绕不开国家补贴与大城市的牌照政策等温室一般的保护政策。在新能源道路上,我们的自主品牌如何超车呢?上一段中我们聊了那么久上汽的技术积累,那么总有一天要与外国品牌短兵相接的上汽,要凭什么去战胜对手呢?我觉得有两点,决策流程、现金流。

决策流程对于大部分的传统车企来说,都是不能触碰的伤痛,一个简单的决策,按照不同级别的资金需求,需要在不同级别的会议上经受评审,而这些会议在项目的每一个节点都需要经历,很多情况下一个明明出发点在于战略决策的项目,受制于财务表现的影响一拖再拖,拖过了项目节点还不算什么,拖过了最终产品上市的时间窗口也是经常发生的事情。不过这一点在崇尚民主集中制的中国,可不一定会发生,在有政治任务压力下的大国企,给战略决策方向上的项目亮一个绿灯并非什么难事;当然这也是一柄双刃剑,大把新兴造车的互联网公司说自己的决策流程快,但这个快,是不是牺牲了决策对于客观情况的充分考虑、对于项目状态是否健康的准确估计,我们不得而知。不过我们能看到的是,在大把的合资公司最终迫于CAFC平均油耗法规压力推出他们的插电式混合动力之前,上汽的插电式混合动力早在2013年就已问世,在此之前,混动的750、纯电的e50也分别在2011与2012年问世,今年上市的这几台荣威品牌轿车与SUV都会有汽油动力、纯电、插电三个版本的动力形式,当大部分车企还在拍板的时候,上汽的车已经上路了。

捷能的老总在数随机抽取的一个上海路口有多少上汽新能源车(其实并不否认是牌照东风,但又有多少人能赶上这东风呢?)

如果你在车企的决策部门或是产品规划部门待过,那么你大概会知道庞大的现金流新能源产品的研发意味着什么。车企的研发资金一般都来源于既有产品的销售利润分配,需要进入一个新增的市场或是推出一个此前未曾做过的产品,那就意味着将自己现有的资金流分往一个未知的领域、一个无法确保回本的新生意,而这样的资金投入级别对于全新的产品来说一般以百亿计(可能自主品牌的研发成本更低),对于大部分车企来说,现金流的来源与分配会有一个既定的方向,突然新增一个以百亿计的洞需要填,将是不小的负担。不要忘了上汽最最不缺的是什么,那么多年来上汽饱受旁人诟病的就是坐拥两家国内前三销量合资公司的庞大现金流,这些现金流对于外国品牌来说都非常眼红,以2016年的数据为例,上汽集团整体的现金流达到了7564亿,利润方面,上汽大众净利257亿、上汽通用169亿、上汽通用五菱52亿,以50%的利润分成简单估计,不难猜想上汽的财大气粗是什么样的维度,这样的优势不用说那些造车新势力与体量小得多的自主品牌,有一些国际一线整车厂也不一定能比得上。

有技术积累、有快速决策、有庞大现金流,上汽在Vision E上吹的牛逼能不能实现,反正我是不担心的。

不在一个量级上的车联网体量

最后的这一点其实是这台概念车上最大的亮点,也是这台概念车肯定能实现的部分,因为上汽有一个业务,一个与阿里合资的专门做车联网系统的公司——斑马,而这家公司开发的YunOS Auto系统已经开始在去年上市的RX5与今年上市的i6上开始搭载。

斑马的负责人现场讲解自己的数据积累

看起来满满国企汇报工作风的ppt上其实提出了一个大家都想实现的概念

上汽在这台概念车上有一个听起来颇为中二的概念“新四化”,“电动化、网联化、智能化、共享化”是这家老国企对于这台概念车的预期,那么斑马就是实现这个梦想的重要武器,电动化x网联化,在上汽与斑马看来缺一不可。

现场举例的一个使用场景

一个很简单使用场景就可以体现出这套系统、这个概念的威力,现在做充电APP的公司有很多,以智能手机为基础,各自为战,用户如果驾驶一台车在城市中需要充电,那么他要么在驾驶之前查找并设定好目的地附近的充电站,要么他就需要到达目的地后掏出手机开始一个一个APP寻找可用的充电站,终于找到充电站之后,还是需要通过手机来进行支付;上汽在这个使用场景下的方案是怎样的呢?车机导航目的地到达后主动建议充电站,然后直接通过车机进行联网支付,不需要选择APP,因为背靠阿里的体量,这些各自为战的APP都被YunOS集成。

与阿里的合作,在车联网时代其实颇为“犯规”,以移动支付与高德地图作为载体,再以真实个人数据帐户作为这个平台上的实体,这里面的每一点,所有幻想着、嚷嚷着要向智能车载系统、车联网时代进发的自主品牌车企、国际巨头、抑或是新兴造车公司,这都是他们规划中要实现的目标,然而对于上汽与阿里的合资公司来说,这却只是他们的出发点。未曾出发,就已经背靠巨大的优势,这样的竞争,早已不在一个量级上。

以阿里为背景,才是这台车最大的亮点

综上,这台概念车也许在社交网络上没成为这次车展buzz的核心,但一年之后回过头看,Vision E的最终量产版本将证明这台概念车才是本次车展真正的明星。

Note, 极富中二气息地写了洋洋洒洒那么多,希望大家喜欢。水了那么多专栏,很久没答那么长的答案了。。。

刚看到这台概念车信息的时候,第一反应觉得离量产还有距离,毕竟参数有点惊人。

但是在上海车展的前一天,我和几个知乎的朋友一起去参加了上汽荣威的发布会。台上这家全魔都第一大国企的高管亲口确认了以下信息:

Vision-E是一台概念车,但它是一台会量产的概念车; 上市时间会很快,就在2018年; “百公里加速仅4秒,500km最大续航,无线充电”,这些都是不是概念,都会落地。

这么一来,我突然对这台车有了很大的兴趣。

立刻拨通了在上汽工作的大学同学侯亮平的电话。

候亮平用 人民的名义 ,向我担保:其实,这台光之翼的量产车已经在上汽的基地里,进行路试了,而且概念车的设计对量产版的指导性很强,并没有多大区别。

这两天的媒体日,我都在现场,每天2万步以上,看遍了各个展馆,面基和偶遇了很多前辈和朋友。

这次车展,是近几年我最喜欢的一届。之前我在自己的微信号里推送过,说过我这次车展重点关注的是四大本土势力。但真的身临其境之后,感受还是有超过期待。

这台Vision-E,就是此次上海车展,令我印象最深刻的产品之一。其它的这几天会陆续写。

好了,不废话了。先补充一下这台车的基本情况:

尺寸:

目测这台概念车的长度在4.9米左右。

考虑到上汽现有产品线布局关系,我倾向于Vision-E量产车会把尺寸定在4.8米。

小型SUV名爵ZS车长度在4.31米比紧凑级的荣威RX5短了0.24米,再高一个级别的Vision-E,定在4.8米左右,既不会和RX5差异太小,也不会过于的长。 毕竟,一台5座SUV,造的太长没有意义,徒增重量,对电池成本控制没有任何好处。

5座布局,对于这个尺寸、造型大气舒展的SUV来说,这意味着宽大舒适的乘坐和行李厢空间。

整车的尺寸、比例和风格,让我立刻想起一个曾经与我朝夕相处的产品——日产第三代Murano楼兰。

△第三代Nissan Murano,全球于2015年上市

区别在于,Vision-E毕竟要晚生几年,设计语言要更加新潮。整车造型在动感流线的同时,融入了一些符合中国人审美的大气舒展。于是这种动感和时尚,就不显得突兀和轻佻。(日产Murano就是造型,对于国人来说,还是有些争议)

唯一令我觉得略感不适应的,就是前脸的大嘴格栅,光彩过于照人,完全打破了汽车设计的传统——当然,可能这也是为了呼应概念车的主题“光之翼”,量产估计不会沿用。

整体来看,我觉得这台车有不少亮点:

1 作为一台纯电动车,跑分水平全球前列

从2010年日产Leaf拿到北美年度车型大奖开始,电动车就像一场 “你不知道它什么时候发生,我也不知道它什么时候发生,但我和我都知道它一定会发生”的暧昧游戏 ,一直撩拨着无数行业从业者的心弦。

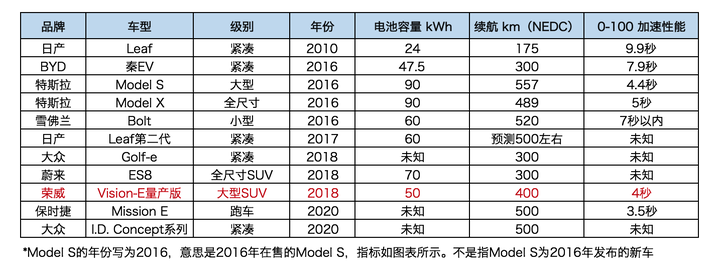

让我们看看这场感情游戏玩了7年了,到底哪些公司推出了有影响力有实力的作品?(这里只列举纯电动车)

日产:第一代Leaf,2010年上市(在中国名为启辰晨风),2011款搭载24kWh电池,续航175km(NEDC循环)。

https:// en.wikipedia.org/wiki/N issan_Leaf

特斯拉:Model S 2012年上市,16年款,90D版本,90kWh电池,557km续航(NEDC循环)

特斯拉:Model X 2015年上市,16年款,90D版本,90kWh电池,489km续航(NEDC循环)

https:// en.wikipedia.org/wiki/T esla_Model_S

https:// en.wikipedia.org/wiki/T esla_Model_X

雪佛兰:Bolt 2016年上市,电池容量60kWh,续航520km(NEDC循环)

宝马:i3纯电版,2016年升级后,电池33kWh,续航300km左右(NEDC循环)

BYD:秦EV版,2016年上市,电池47.5kWh,300km续航(中国工信部数据,类NEDC循环)

奔驰、丰田、本田、大众、福特、现代起亚、PSA:可以统称为两个字,“其它”。

没错,从2010年日产Leaf问世,到现在7年过去了,有点影响力的纯电动车,全球屈指可数。

那么,截止2017年,有几家公司造出了续航500km(NEDC)的纯电动车?

答案是,只有两个,一个是特斯拉。另一个是通用雪佛兰16年全新Bolt,而且,Bolt还只是一款重量较轻的小型车。

所有的传统大型车企,都在这方面进展缓慢。未必是能力不够,可能是意愿不足,但是莫斯科不相信眼泪,咱们就看事实。

保时捷倒是有计划造出一台续航500km,百公里加速3.5秒以内的高性能电动车。其概念车名为Mission E。可是量产时间节点计划在2020年,比荣威Vision-E还要晚两年。

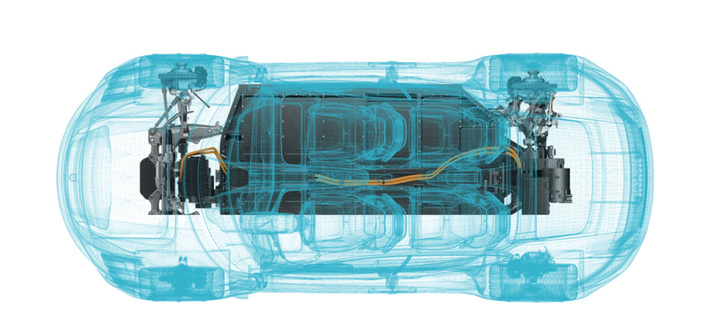

这是第一台真正“纯电动汽车”架构的保时捷,完全不考虑内燃机的布局,一心从电动技术架构出发,进行研发。(Tesla、宝马i3、荣威Vision-E都是如此,但BYD秦EV、大众Golf-e这种就不算,只属于内燃机架构的电气动力改良)

大众集团这次在上海也展现了自己的雄信壮志,比如这台电动版高尔夫,续航300km,计划2018年上市。 186-Mile e-Golf Will Launch End Of This Year Or Early Next

真正的大众电动车平台作品,I.D. Concept系列概念车,要在在2020年前后落地。

此次上海车展,大众展示了I.D.Crozz概念车,整车科技感十足,尤其是内饰设计创新很多,距离量产还有较大的距离。

这台车的设计续航,恰好也是500km。

新创汽车公司中,蔚来ES8,在上海车展亮相了第一款90%完成度的量产车,ES8。

据侯亮平的同学陈海提供的消息:电池组70kWh,加速性能未知,但双电机组合加全铝车身,估计是不弱的。

传统企业中,纯电动车的先驱日产,其Leaf第二代会比第一代续航翻一倍多,NEDC循环有望达到500km左右。预计在今年四季度上市。核心竞争对手就是雪佛兰的Bolt和Tesla Model 3。

△2nd-Gen Nissan Leaf假想图

上面的信息我查了2个小时的资料,下面用一张图表,总结一下。

作为一台2018年量产的大型纯电SUV,它的主要指标即使在全球范围内来看,也是比较突出的。

***解释一下,这里Vision-E的续航,我预测是400km左右,因为采用了NEDC循环。目前的网络信息显示,Vision-E最大续航500km,我猜测这是指理想工况。而且,如果真的一台大型SUV综合工况巡航做到500km,实在太逆天了,车的成本会高到不合情理。

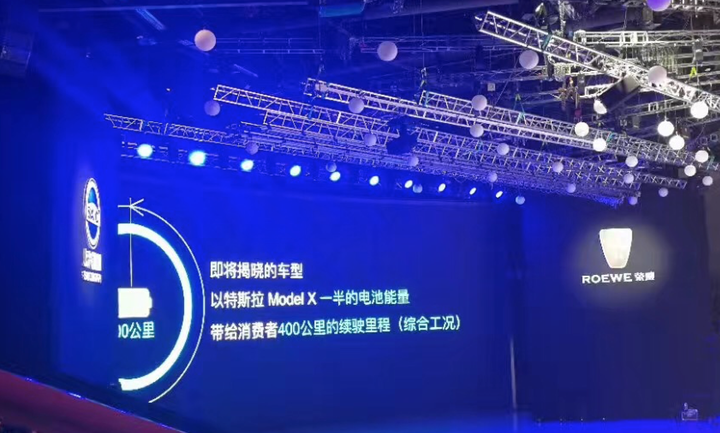

18日的发布会现场,我雪亮的眼睛,从现场PPT上,拍下了一个一闪而过的一句话: 以Model X半的电池能量,实现综合续航400km。 (在中国,说综合工况,基本就等于NEDC)

这句话仔细分析一下,可能会让人很吃惊。

因为Model X目前的电池是75kWh,90kWh,100kWh三种规格。对折的话,就是37.5、45、50kWh三个可能性。我个人觉得只会是50kWh,因为即使用这个容量的电池,要实现400km的续航,已经很不容易了!!!要知道BYD的秦EV,16年上市,47.5kWh的电池,才实现300km的续航,而且还只是紧凑级的轿车。

在车企做过的朋友知道,能放在PPT里讲出来的数据,研发部门都是要绝对负责任的。再说上汽也不是一个PPT造车的公司。

本土品牌首次尝试高性能车

高性能的汽车,从来不是生活的实用工具,不是人类的必需品,因为高速限速120km/h,因为再牛逼的兰博基尼,也要在南京西路频繁的红绿灯面前踩刹车。但它因为性能上的多余,容易激发人们情感上的自我满足。自古以来,只要是高端汽车、豪华汽车,没有不追逐性能的。

反过来说,一台车有了高性能,就更容易走向高端。这跟小米手机早年靠高通顶级芯片去跑分,赚个江湖名声,是一个道理。

但是在汽车行业,由于一些行业的特殊性,这条路对于本土品牌来说,一直是很难走通的。大家不要以为本土品牌没有想过,肯定是想过的,但是以前一直不好走。原因是:

A 在汽油车时代,高性能需要大排量发动机,大排量发动机需要交纳高额的排量税(国内准确的说法叫汽车消费税),尤其是2009年以后 B 大排量发动机还有两个副作用,第一是难以布置在机舱内,逼迫你提升整车的尺寸和级别,进而带来高油耗和高排放,给客户带来更高的使用负担。

正因为如此,中国本土汽车品牌,在过去的20年:

尝试过造型剑走偏锋的小众产品,比如奇瑞QQme

△我生平只是路上见过一台QQ me。据说一个人如果智商正常,是不能在三秒钟之内,分出哪个是车头,哪个是屁股的

尝试过外表拉风酷炫、其实性能很一般的产品,比如吉利美人豹

尝试过高仿抄袭的产品,比如今年车展上,成功吸引了保时捷老总目光和表情的众泰SR9

唯独没有尝试过打造高性能产品,一次也没有过。这绝不是偶然的。

可是电动车技术变革,给了时代一个新的机会,突然可以有机会和老牌车企比跑分了——电池、电机、电控的供应商,相对传统动力总成供应体系,是比较开放的;而且,对于电动车,短期内不会有类似“排量税”的“油耗限制”的约束政策。

正因为有这样的时代机遇,特斯拉才打造出高性能电动车,一战成名。你能想象有一家创业公司,跳出来做一台V8大马力车,然后融资上市吗?

我觉得荣威倾尽这么多资源,打造这台科技含量很高、性能也很强的Vision-E,就是要告诉消费者:比电动车,中国汽车公司是不一定输给国外的。

当然会有人不服?那么:

你看,我的分数是400km综合续航能力(500km最大续航能力),百公里加速4秒,大型SUV尺寸,你呢?

有人肯定会说,电动车的特性,决定了跑得快没有什么了不起。

是啊,我也知道啊。问题还是那句话,莫斯科不相信眼泪。诺基亚也没法去跟苹果说:“你是触摸屏,你用了智能系统,你的操作方便没有什么了不起。”

关键是谁先实现产品化,谁先实现销售,谁先获取宝贵经验,然后持续改善,奠定先发优势。

高续航EV和低续航EV,不是一个物种

新能源车有两个基本路线,一个是插电混动,这个路线属于全能型选手,进可攻退可守,当然缺点就是,无法摆脱内燃机架构,限制了车辆的诸多设计可行性,而且成本也很高,毕竟内燃机、电机、电池一个也不能少。

另一个就是纯电。但是之前市场上大多数纯电动车,除了特斯拉之外,表现都很糟糕。国际上销量最好的主流大厂是日产Leaf,也不过如此。

其实道理很简单,续航连200km都不到,极大的里程焦虑和充电烦恼,让消费者的预期和体验,都是很差的。

开不了两三天,就要充一次电。 稍微远一点的地方,就不敢去。 看见电量还有30%了,到处找充电桩。

因此,高续航的纯电动车和低续航的纯电动车,绝对不只是档次高低的差别,简直就是两个物种。

高续航的纯电动车,意味着:

1 降低充电频次 400km的综合续航,以每天开车来回50km计算(实际上多数人每天开车来回都小于这个数字),可以连续使用7天,再留下一定的富余,保护电池。(避免满充满放,对汽车电池是一种保护) 也就是说,在正常情况下,只要一周充一次电就可以了。 2 避免过度充放,保护电池 这个道理很简单,当你有400km续航的时候,你可以用到200左右就充电。对电池寿命更好。 而如果是200km的电动车,你随便开一下,就很可能开到濒临没电的状态,这样再充电,对电池寿命不好。 我推测,这也是为什么,特斯拉的电池衰减率,明显比日产Leaf要低的多的原因之一。 3 市区短途之外,可以兼顾中等距离的自驾 400km以上的实际使用里程,也意味着,可以轻松往返上海-苏州、昆山。中等距离的自驾没问题。