波腊伐与遮娄其神庙简史:永生于那日月交辉的世界

一只被击碎的野猪,和一场爱情悲剧

这个故事,或许要从一只被击碎的花岗岩野猪说起。

在印度的东方海岸——俗称的科罗曼德尔海岸之南,有一个海滨小镇,名为马哈巴利普拉姆(Mahabalipuram)。如果你从泰米尔纳德邦首府的金奈机场叫一辆Ola网约车一路开到马哈巴利普拉姆,不过两个多小时车程,路费花不了2000卢比。如今,这座小镇人口不过万余人,只有背包客和冲浪爱好者会特地来此驻足,但在一千多年前,它却是印度南方联通大洋、甚至直达地中海世界的重要港口。统治此地的波腊伐王朝(Pallava)在此留下了许多古迹,这让马哈巴利普拉姆在1984年成为了联合国教科文组织世界遗产地。

在马哈巴利普拉姆的古代建筑中,建于公元8世纪初的海岸神庙(Shore temple)是有着特别地位的,因为这座神庙是印度南方最古老的石造建筑之一。

1990年,印度文物部门ASI决定对海岸神庙的周围进行一次系统性的考古发掘。这次发掘的目的有两个:第一,从15世纪开始,来此地的西方水手一直传说马哈巴利普拉姆古代有“七座宝塔”,但事实上人们如今能在海岸线上看到的只有海岸神庙的两座庙塔,考古学家希望能借这次发掘考察传说的真实性,寻找其他五座塔的踪迹;第二,海岸神庙铭文中写到,这座神庙两侧本来有花园,考古学家也希望能通过发掘还原它初建起来时的样貌。

然而,这次发掘并没有能让考古学家发现“七宝塔”的痕迹,而在寻找古代神庙周边的建筑痕迹时,却发现了不同寻常的东西。

这个后来被称为“筏罗诃之井(野猪之井)”的地方,位于神庙的北侧,低于地面,因此在1990年之前完全被沙子所淹没了。如今要去探访海岸神庙,必然会先经过它,但也很容易忽略掉它。它是个顶部为半圆形的水池,水池中央是个迷你神龛,神龛开口朝东,里面供奉着手持维纳琴的湿婆形象。而在水池顶端,有一个不可思议的雕刻——那是一头作低头向下姿态的石雕野猪。

熟悉印度神话的人看到这头野猪,可能很快就会想起那个故事:湿婆在梵天和毗湿奴面前出现,化作巨大火柱(火林迦),梵天化作天鹅向上飞去,毗湿奴化作野猪向下钻入大地,但都没能找到火林迦的始终。

这个池子和野猪是用来表现这个神话的吗?然而考古学家并不认为如此,因为神龛里的湿婆手持古典乐器维纳琴,象征他作为音乐与艺术之神的权柄,这并不是他从林迦中现身的标准姿态。神龛本身也与林迦关系不大;与此同时,虽然有野猪,但天鹅却始终不见踪迹。

那么,这会不会是表现的另外一个神话——毗湿奴野猪化身的传说呢?大地曾被恶魔拖入水中,于是毗湿奴化作野猪钻入水底,诛灭恶魔,将大地女神救出,因此这里的野猪就是表现毗湿奴朝水底钻去的场景。鉴于这里曾经是水池,这个说法似乎很有解释力。

但是,这个理论同样也有问题:那个时期整个印度从南到北表现毗湿奴野猪化身拯救大地的雕刻并不稀少,但唯独没有低头拱地的形象。在马哈巴利普拉姆的另一侧岩石山下有座筏罗诃曼达波(“野猪之厅”)石窟,里面的毗湿奴是以猪头人身形象出现的,他将大地女神托举在身侧,如果你仔细观察,还能发现野猪的鼻子充满爱意地与大地女神的胸脯接触,而大地女神的胸衣落在她膝盖上,她微微颔首抬手的动作充满羞怯。这好像带点颜色的场景,实际上表现的是毗湿奴迎娶大地女神,因为波腊伐的国王们被视作毗湿奴的人间化身,迎娶大地女神意味着他们名正言顺获取国家的统治权。

因此,在被视作王权象征的海岸神庙旁,即便要出现野猪形象,也应该是同样托举大地出水的场景。而且,如果要表现出野猪钻入水底,那必然要把水池注满海水,但是从雕像高度上来看,这也意味着神龛和里面的湿婆神像会被淹没。建造海岸神庙的波腊伐人是聪明的建筑师,他们不会犯下这种低级错误。

更重要的一点是——这野猪雕像在被发现时被打碎成了几块,现在我们看到的样子是考古学家将其修复、粘合的成果。这是刻意的行为。很显然,有人对这尊野猪像厌恶到了必须摧毁它的地步。

为什么要打碎它?这是因为宗教派别上的纷争吗?诚然,在波腊伐王朝时期,印度教和耆那教、毗湿奴派和湿婆派一直在竞争,尤其是争取王权对它们的赞助和恩宠,但这种竞争从来没有演化到要打破对方神像的地步,马哈巴利普拉姆的洞窟和神庙都说明波腊伐的王室实际上对各个宗教派别都在进行赞助,更不用说海岸神庙本身里面就有一座毗湿奴躺在舍沙身上的平顶神庙,如果是试图摧毁对手的偶像,没道理仅仅只针对这尊野猪。

美国南亚历史与艺术史学者迈克尔·拉贝(Michael·D·Rabe )对此给出了一种解释。他认为,这头野猪并不是毗湿奴的化身,而波腊伐在南印最大的政治和军事敌手——巴达米的遮娄其王朝的象征,遮娄其确实是以野猪为其王室徽标的,即便是其分支东遮娄其王朝也都是如此。在一座波腊伐的神庙面前,野猪俯首低头称臣,这象征着波腊伐对遮娄其的胜利。当后来遮娄其人击败波腊伐军队攻入马哈巴利普拉姆的时候,他们看到这座用来羞辱他们的野猪雕像,于是一怒之下便将其打碎了。

我们暂且不说这个解释是否能够平息所有争议。我们得来看看让迈克尔·拉贝提出这个假说的历史背景是否能让人信服:波腊伐和遮娄其这两个王朝,真的对彼此有着如此的深仇大恨吗?

让我再来说一个爱情悲剧吧。

很久很久以前,曾经有两个国家。一个被椰林和河流环绕,一个栖身于红石河谷之间,两国比邻而居。

在那被椰林与河流环绕的国家里,有一位美丽的少女,名为悉瓦伽米(Sivagami)。她是一位著名的雕刻家的女儿,擅长舞蹈,她的父亲经常以她为原型为神庙雕刻美妙的天女。她有一位爱人,那是这个国家的王子。毫无疑问,这身份悬殊的爱情得不到王子家庭的赞许。焦虑的国王想了很多办法,试图让这两人分开,但他们却依然忠于对方,王子甚至宣称非悉瓦伽米不娶,为了她,他甚至可以放弃王位。

彼时,这个国家和那个红石河谷中的邻国发生了战争。老国王试图与邻国君主和谈,在国宴上,邻国君主见到了悉瓦伽米的舞蹈表演,她叫他想起了少年时所见到的神庙洞窟里的壁画和雕塑,那是个日月交辉、永生者居住的世界。他欣赏这美,但是征服者的本性却只能让他想到一种欣赏的办法:占有。

不久,邻国再度大举进攻,悉瓦伽米在试图逃离围城去与爱人相会的路上被敌军捉住,她被带回了邻国首都。当悉瓦伽米拒绝为那位无情的邻国国君演出时,他便折磨她被俘的同胞,逼得她在街头跳舞,唯一的伴奏是围观者的嘲讽和辱骂。王子偷偷潜入国都,试图将悉瓦伽米救走,但悲伤而愤怒的悉瓦伽米却拒绝了。她发誓,除非王子攻入这座让她受辱的都城、将其焚烧殆尽,为她报仇雪恨,否则她绝不离开此地。王子只得心碎离开。不久之后,王子的父亲也因为在战场上所受的重伤难愈而死去,死前,老国王要求王子接回悉瓦伽米,因为她是属于本国的艺术品;但是,为了达到这个目的,王子必须得迎娶另一个邻国的公主为妻,以获得政治和军事上的支持。为报国仇家恨,王子接受了。

悉瓦伽米不知王子已经另娶。她成了自己誓言的囚徒,被困在敌国都城里。九年过去了,有一位名叫玄奘的异国佛教僧侣前来拜访悉瓦伽米,他向她描述旅途中见过的美景和艺术家们的杰作,包括阿旃陀石窟里的佛像与壁画,还有龙树穴(Nagarjunakonda)有精美雕刻的寺院。玄奘的慈悲让悉瓦伽米意识到自己的复仇之心会为无辜的民众带来多少苦难,她终于愿意放下自己的誓言。

但她所不知道的是:此时在她的故国,她的那位王子——如今已经是国王——在得到盟友相助、多年厉兵秣马之后已经做好了反攻的准备。就在悉瓦伽米决定放弃仇恨的次日,他趁着防守松懈,一举攻入了邻国的首都,夺走悉瓦伽米的邻国君主也死在战场上。

悉瓦伽米终于能回归故土,和父亲团聚,但这份喜悦很快就被击碎:物是人非,昔日的爱人之间早已产生隔阂。虽然悉瓦伽米朱颜未改,但业已儿女双全的国王对她的情感早已变成了对昔日的怀念。就在欢庆胜利的游行仪式上,悉瓦伽米看到另一位女子伴随在从前曾经发誓非她不娶的昔日爱人的身旁,她最后的盼望也化为了灰烬。

悉瓦伽米告诉老父,自己就要嫁人,父亲欣喜不已;但她却走入深深的神庙里,把自己的舞蹈和爱都献给了那同样爱好舞蹈的神,将过往的一切纷争和恩怨都抛在身后。

这个故事的名字叫做《悉瓦伽米的誓言》,它是泰米尔语著名作家Kalki在上世纪40年代创作的一部历史小说,也被认为是现代泰米尔语文学的代表作之一。这个故事和许多角色都是文学虚构,但是两个国家的争雄、敌对和无止境的复仇却并不是传说。故事里那位宛如罗波那再世的敌国君王叫做补罗稽舍二世(Pulakeshin II),他所统领的国家是遮娄其(Chalukya),或称遮卢迦。

而与遮娄其敌对的悉瓦伽米的祖国,就是在马哈巴利普拉姆大事建造神庙和石窟的波腊伐王朝(Pallava),古译新叶或跋罗婆,我们现在也叫它帕拉瓦。悉瓦伽米的爱人是波腊伐历史上最伟大的君主那罗辛哈跋摩一世,他有一个别称玛玛蓝(Mamalla),意思是“大摔跤手”,马哈巴利普拉姆这座小镇真正的名字其实正是得名于他——玛玛蓝普拉姆(Mamallapuram),大摔跤手的城市。有学者认为,这座海港城就是那罗辛哈跋摩一世为了纪念他对遮娄其首都的征服而建造的。

从公元六世纪到公元八世纪,波腊伐和遮娄其这两个国家的敌对是南印度历史的主旋律。这两个国家一个扎根德干的河谷,一个来自泰米尔的腹心地带,有着截然不同的文化,说着不同的语言,喜好和趣味都大相径庭;有好多次,它们都曾经将彼此逼到近乎亡国的边缘,攻占过对方的首都,掳走对方的金银和工匠,但却又始终没能真正征服对方。《悉瓦伽米的誓言》中所写的补罗稽舍二世进攻波腊伐、数年之后波腊伐复仇攻陷遮娄其都城首都,都是真实发生过的事件。

不过,这两个彼此敌视的国家在追求艺术方面确实都很执着。它们在战争和政治上恨不得杀得你死我活,在文化上却一直在相互影响、相互借鉴。在历史意识淡薄的印度,如今遮娄其和波腊伐之所以能被人记住,并不是因为他们的王图霸业多么宏大,而是因为他们留下的丰厚的文化遗产——特别是建筑和雕塑,可以说从根本上奠定了后世南印度的艺术风格。

狮子的黄金海岸

让我们先把视线转回到马哈巴利普拉姆吧。

如今,除了挖掘出来的异国钱币和2004年印度洋大海啸之后人们在海底发现的港口遗迹,马哈巴利普拉姆昔日的繁华商业已经没留下太多痕迹,但光是看看那些充满着奇思妙想和创新精神的雕刻和建筑遗产,就能让人窥见昔日雄踞此港的波腊伐王朝的丰厚财力。

对于让马哈巴利普拉姆兴盛起来的波腊伐王朝,我们对它的起源所知并不多。为了说好这个故事,我们还得把时间朝前推一推。

早在阿育王的时代,恒河流域的人们就已经知道在遥远的南方有三个王国,名为波陀耶、遮罗和朱罗。而公元之初的地中海世界的人们,也知道在厄立特里亚海的彼端有一个繁荣富饶之地,有各种各样的奇异美好物产。在这片土地上,女王也可以高居宝座之上;人们尚不知何为种姓,崇拜古老的自然神灵;他们讲求生活和政治道德,将精妙的训诫和寓言集结成文;他们性格热烈,爱的词源是杀戮和摧毁;诗人们在国都的金百合池前将自己写的诗句抛入水中,好让神灵去判断诗歌的优胜。罗马人和托勒密王朝与此地有着频繁的贸易往来,商人将双耳壶、玻璃碗和陶器送来这里,并从这里带走香料、珍珠、象牙、红玉髓、紫水晶和碧玉。人们把这个时期称之为桑迦姆时期。

但这样宛如传说一般的时代,在公元三世纪左右突然中断了。

在《巴霍巴利王》这部电影中,有令人印象深刻的野蛮部族冲击文明国度的段落,这个情节来自于克里希那河以南的印度对某个黑暗时期的整体记忆。公元三世纪,山地部落卡拉波拉(Kalabhra)从山野和森林中倾巢而出,开始大举侵攻三大王国,有着至少六百年古老历史的南印桑迦姆文化就此衰亡,热烈的诗歌、贤者的训诫和繁荣的海港一起在火焰中化为灰烬。就在那一段时期,南印和地中海世界维系了相当长一段时间的贸易往来中断了。从留下的文字、文学和遗存来看,卡拉波拉几乎没有对南印的社会和文明发展做出任何重要贡献。泰米尔地区王国衰微,文明不复,商人们从海上带来的一船船奇珍异宝已经成为遥远的回忆。

一百年后,一个名不见经传的地方王朝波腊伐突然开始崛起,与波陀耶王国的复兴一起结束了这个黑暗的时代。

这个突然崛起的王朝和桑迦姆时代的三大王朝都没有任何血缘关系,人们甚至一度怀疑他们是波斯后裔。如今得到比较多认可的一种说法是,波腊伐原先是德干东部安达罗甘蔗王朝的一个附属诸侯,但依然不清楚他们究竟是从泰米尔地区本土崛起还是从德干迁徙到建志附近的。公元四世纪左右,波腊伐从朱罗手中夺取了古都建志,将其作为自己的都城。笈多王朝的第二位皇帝沙摩陀罗笈多曾经打败过一位波腊伐国王,现在一般推测他是毗湿奴哥达二世(Vishnugopa II)。到了公元六世纪前半叶时,那罗辛哈跋摩一世的祖父辛哈毗湿奴(Simhavishnu)打败了卡拉波拉人,将这群野蛮人从泰米尔的核心地区驱赶了出去,这标志着波腊伐王朝黄金时代的开始,也标志着泰米尔文化复兴的开始。

玄奘是如此形容鼎盛时期的波腊伐的:

达罗毗荼国。周六千余里。国大都城号建志补罗。周三十余里。土地沃壤稼穑丰盛。多花果出宝物。气序温暑风俗勇烈。深笃信义,高尚博识。

“达罗毗荼国,方圆大概六千多里,国家的都城叫做建志补罗(Kanchipuram),方圆三十多里,土地肥沃,庄稼丰盛,盛产各种花果和宝石;气候湿热,民风勇猛刚烈;但是,人们又遵守信义,尊重博学多识的人。”

不过,此时此地的波腊伐王朝,已经和数百年前的桑迦姆古典王国截然不同。几百年来,婆罗门不断地南迁,将文化和社会结构带到此地。人们如今已经普遍地改为信仰北来的宗教——佛教、耆那教和印度教,社会精英开始说梵语,著名的梵语诗人婆罗维(大诗《野人与阿周那》作者)和他的家族就是长期在辛哈毗湿奴的宫廷里担任诗人的。昔日桑迦姆的古老神灵被改换面貌,纳入到了全新的宗教系统里去。国王们迫切地寻找全新的方式去展现自己的虔诚,以此为宝座和王朝的正当性冠以神圣光环。

那个在《悉瓦伽米的誓言》中苦苦劝说儿子不要娶舞女为妻的波腊伐老国王就是这样一位开创者。这位历史上被称作马亨德拉跋摩一世的波腊伐大王大概在位时间是公元590-630年,和李世民同一时代。他是个非常有意思的人:他爱好音乐,早年间信奉耆那教,还写了一部流传至今的经典梵文笑剧《醉鬼传》,在故事中把湿婆信徒的荒唐和佛教徒的伪善大肆嘲讽了一番;但是从他后来所建造的石窟和留下的铭文看,他晚年又转化成了一个虔诚的湿婆信徒。他对艺术最主要的贡献,除了《醉鬼传》之外,就是在泰米尔地区首开了营造石窟的传统。他曾经在泰米尔纳德的Mandagapattu开凿了一座供奉湿婆、毗湿奴和梵天的石窟,并且在石窟铭文中得意洋洋地宣称:

“这座不用砖瓦、不用木料、不用金属、不用灰泥的巨构,乃是本大王为梵天、自在天和毗湿奴一手营建的。”

在此之前,不管是桑迦姆时代的旧王国还是波腊伐人的神庙,都是用砖瓦木料所建,以至于如今几乎没有遗址可循。物之坚者,莫过于石,在泰米尔地区,马亨德拉跋摩一世是第一个想到用岩石这大地之骨去表达神性的永恒的人。这或许也和地质条件有关。印度早期石窟大多分布在德干地区,大火成岩省的玄武岩容易开凿,方便雕刻。但是在印度东海岸,坚硬花岗岩却需要更充沛的人力和更发达的工具与技术。马亨德拉跋摩一世在铭文中表露的欢欣鼓舞,或许是来自终于能够驯服这种坚硬的材料的成就感。

但是,他的灵感究竟来自于谁呢?是波腊伐昔日的宗主安达罗王朝,是德干开凿阿旃陀石窟的伐迦陀迦人,还是即将成为他敌人的遮娄其人呢?

马亨德拉跋摩一世在崔奇(Trichy)的那著名的城堡岩山上也留下了一个献给湿婆的Lalitankura 石窟,从那座石窟里,我们能窥见波腊伐造像艺术最早的风貌。外侧前廊一侧有一幅风格雄健、被普遍认为是波腊伐早期艺术的代表作之一的浮雕,题材是湿婆接引恒河下方,表现方式和前文提过的野猪之厅的毗湿奴野猪化身像非常类似。那时南方的人们还需要解决一个宗教上的难题。来自北方的神灵们,为什么会在自己的土地上安家呢?而马亨德拉跋摩一世很有技巧地解决了这个问题。在配合“恒河下凡”的铭文中,他是这样说的:

国王在这座山上为山王之女的丈夫山居者(湿婆别称)建一座神庙,好让山居者这名字可以名副其实。

诃罗(湿婆别称)曾和蔼地如此问他:“若我站立在大地之上的神庙中,又要如何看到高韦里河的荣光呢?” –如摩奴一般治世的国王Gunabhara(马亨德拉跋摩一世的另一个别称),便将这可摩云天的神庙献与他。

高韦里河波光悦目,穿戴园林作为花蔓,品质可爱;雪山的女儿(帕尔瓦蒂)害怕喜爱河流者(湿婆)知晓她后与她相爱,便离开父亲的房子,永居在此,将此河称为波腊伐国王的爱人。

看,马亨德拉跋摩一世的文学才能倒并没有因为改变信仰而丢失。神灵们来到这里,是因为想要看到这片土地上的河流和它所滋养的富饶田园;这河川在神圣与美丽方面都不逊色湿婆亲自接引下凡的恒河;而这河流和它经过的土地,已经嫁给波腊伐的国王为妻,所以匆匆赶来在此定居的帕尔瓦蒂大可不必忧心忡忡。本地化和归属权都说明白了——于是从此时开始,那些本来在北方白雪皑皑的群山、五河之地、恒河岸边、雅利安人的王国、牧民的森林中居住的众神们,就通过这样的方式,纷纷安居到了南方的人们为他们兴建的神庙、开凿的石窟和雕凿的神像中去了。

但这只是个开始。

神车谁造

是否因为很久以前你曾饮下海中的毒液

因此如今你去而复返,又为大洋服务?

噢,那森林环绕海角上的英俊的神啊,

为何你要独自一人迁居来此呢?————孙陀罗穆尔提,Tirukkotikkulakar

波腊伐击败了卡拉波拉的残余势力后做的最重要的一件事,就是恢复了印度南方的海外贸易。从这里开始,地中海世界、东南亚和远东又和泰米尔地区恢复了经济和文化上的往来,至今在泰米尔纳德多个地区还能找到从隋唐直至宋代的中国钱币。“大摔跤手”那罗辛哈跋摩一世所兴建起来的马哈巴利普拉姆,就是在那个时期繁盛起来的。波腊伐国王们是如此满意自己在贸易上的成就,就连他们的钱币上也打上了帆船的记号。

而当国王们手里有了足够的钱,就开始在这个海港城市大事营造;不过,对于波腊伐王朝来说,它的意义依然首先是一个宏大的并且趣味盎然的试验场——如何为北来的神灵们建筑最能彰显他们荣耀的居所,如何为表现神明的美丽与强大寻找最恰当的方式。

马哈巴利普拉姆最著名的遗址之一“五子神车”就是这样的实验之作。

“五子神车”如今被保护在一个养护良好的小小的考古公园里。走进这公园,远远就能看到数座位于沙地上的石凿建筑和雕像。这是波腊伐人因地制宜,在当地的几大块花岗岩巨石上凿出的五座神庙,旁边还有大象和狮子等雕像。人们按照《摩诃婆罗多》中的般度五子和其妻德罗波蒂(黑公主)之名,为五座神庙分别取名为法王神车、怖军神车、阿周那神车、无种-偕天神车和德罗波蒂神车。

这个看上去不太起眼的地方,在印度艺术史和建筑史上却拥有无比重要的地位。围绕着这小小几座神车,一百多年来考古学者和艺术史专家进行的研究可称积简充栋,迄今为止还不断有新的理论和发现出炉。因为这五座神车,被视作后来南印度(达罗毗荼样式)神庙石构建筑的最初模型。之所以称作神车,正是因为神庙被视作众神的车辇;就是这几座最早的车辇,开启了一条漫长的神庙艺术发展之路。

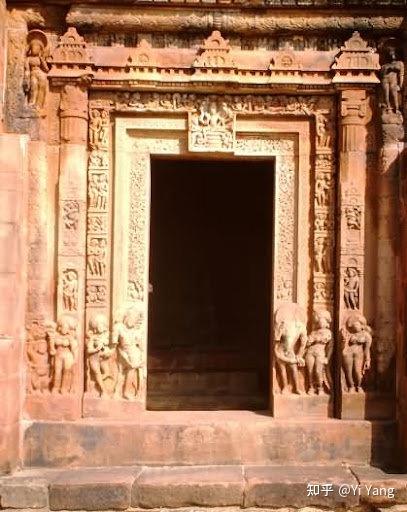

这五座神车的模样各不相同,这正是对神庙形式进行探索和尝试的结果。在遗址群深处的法王神车,原本是一座湿婆神庙,它最终成为了后来达罗毗荼神庙主殿标准样式的基础。达罗毗荼神庙的主体建筑可以被粗略地分成三部分,那就是神庙的基座、置放供奉神像胎室的主殿和主殿上方的庙塔;庙塔这一部分,在南方被叫做毗摩那(Vimana)。法王神车的毗摩那有着好似金字塔的台阶塔体,后世南印度神庙毗摩那也大致都是这个形状。塔身每层的边缘以模样如同车棚的小阁装饰,小阁中部被称作牛眼龛的小拱窗,这些拱窗样子都很像佛教的支提窟的窗子。仔细看去,还能看到楣梁上方每一层的屋檐的滴水石上也装饰着一排排的牛眼龛,每个龛里都有一个小小的人头。塔顶部分被称作悉卡罗,顶部是有着厚重形态的八角形宝顶。

这座神车和后来常见的达罗毗荼神庙有差别的是,它的毗摩那并不是中空的,而是共有三层,按照其原本的建造计划,每一层都有独立的胎室和外部露天绕行回廊,回廊上用雕刻各色人物的壁龛装饰。如今只有最上面一层的内部胎室完成了,里面供奉着湿婆一家的雕像。若是站在神车下抬头朝上看去,依然能看到上层回廊壁龛的人物在小阁的间隙里露出上半身来,好似正在张望波腊伐人的忙忙碌碌。根据泰米尔人的传说,当神灵聆听着工匠们的凿声醒来时,他们的心中是最为喜悦的。

挨着法王神车的怖军神车是所有神车里个头最大的。它的第二层结构和印度早期的木制会堂建筑非常相似,因此也和佛教支提石窟类似,只不过它的两边入口都被雕成了个小小的有宝顶的神庙的样子。就和法王神车一样,这座神车的下半部分回廊没有完成,它原本应当是绕神车一周以供信徒们绕行致敬的,这是后世所谓“Sandhara”式神庙的原型。回廊的所有柱子都被雕刻成了类似狮子的某种怪兽模样。这种怪兽被称作雅利(Yali),又叫做yazi或者vyala,后世几乎在所有受过印度文化影响的东南亚国家都能见到它的某种变种。波腊伐人非常喜爱以雅利或狮子作为柱基,这是他们建筑的一个特征。

阿周那神车跟在怖军神车背后,挨着德罗波蒂神车,它毗摩那的样子和法王神车非常相似,塔体是典型的达罗毗荼金字塔式结构,不过只有两层,第二层同样有独立的露天回廊和胎室,第一层没有设绕行回廊,但入口处有一个小小的半厅(ardha-mandapa)。这座神车最为人称道的是它四壁上的雕刻。

德罗波蒂神车是五座神车里最小的一座。她秀气又小巧,建筑灵感大概是来自于至今南印乡村依然常见的锥顶的茅草木头房屋。它屋顶的涡纹与壁龛上装饰着的典雅的摩羯拱门(makara-torana)式花纹为它平添了许多皇室贵气,这些花纹至今还被广泛运用在泰米尔地区的建筑和装饰中。这座小神车实际上是一座杜尔迦——或者更准确地说是南印的战争女神考拉维( Korravai)的神庙,里面站立着被随从们簇拥的、站在莲花座之上的女神像。女神下方还有一个信徒抓着自己的头发,正用刀剑割向自己的脖颈。这自割头颅的可怕行为是南印武士对考拉维女神最高的奉献,北方杜尔迦神庙里不会出现这般场景,这正是当时南北宗教合流留下的痕迹。

无种-偕天神车最有意思。它那独特拱形顶部后半部是圆的,灵感可能来自于佛教支提窟。它为后世提供了一种非常少见的独特建筑样式,称作象背式(gajaprishtha),因为从后面看着建筑顶部好似大象屁股。波腊伐人还在这神车旁雕了一头大象,好像是特意要让你看看这座神庙和大象像不像。

不过,马哈巴利普拉姆的实验性神庙模型并不止这五子神车。在恒河下方巨型浮雕附近,还有一座犍尼萨神车,是所有神车里完成度最高的一座。尽管本质上来说它算是怖军神车的拔高版本,但它的高度和长方形结构让它看起来更像北方的桶型车棚顶(Valabhi)式建筑,或羯林迦的葫芦(Khakhara)式神庙。它是后世达罗毗荼神庙那高高耸立的塔门的原型。和其他神车不一样的是,它迄今还作为神庙使用,并有祭司常驻。这座神车原本是座湿婆神庙,英国人将林迦移走,当地人便放了犍尼萨神像进去,神车因此而得名。后来考古人员试图把林迦放回去,却没想到引发当地人反对,不得不作罢。2018年我来到这里时,想要看看这场争执的痕迹,却刚好赶上祭司做完上午普祭,把胎室大门一关跑到附近石头上睡大觉去了,让我只好站在门口干瞪眼。

散落在这座城镇周围的类似神车总共有10座。就和五子神车一样,绝大部分神车都没有完成。如果你爬到马哈巴利普拉姆镇子中心遗址公园小山的顶部朝下看去,就能看到一个半途而废的神车,巨岩的头部已经造出了类似支提窟上部的结构,下方也已经凿出了石方,挖掉了部分不需要的石头,似乎打算凿成一个曼达波,但开凿工作也就此中断了。这也说明所有的神车在凿就时都是从上往下逐步完成的,即首先完成上面的一层,再向下开凿下面的一层。

神车这样的实验性神庙模型出自谁之手,一直是一个争论不休的话题。神车上并不是没有留下铭文,解读并无困难;但因为波腊伐人喜欢用头衔(Birudas)而非真名来称呼君主,以至于判定铭文里花样繁多的头衔究竟属于谁成了一件麻烦事(这也导致对国王个人信仰的判定存在争议)。但大部分人依然相信,最重要的那些作品——五子神车和诸多的石窟都是在那罗辛哈跋摩一世(也就是《悉瓦伽米的誓言》里的男主角)时期开始营造动工的。正是因为打赢了对遮娄其的战争,这位君主才有了财富、时间和人力在这个海滨港口进行他的大型寺庙艺术实验。

今天看来,这样大规模的建造是无法在短短一代人的时间里完成的,马哈巴利普拉姆应当是好几代君主、艺术家和工匠苦心营造的结果。那么,为什么波腊伐人会费那么大力气,努力试图用岩石凿出神庙呢?或许依然是出自马亨德拉跋摩一世当初开凿石窟时那份想法:波腊伐人不是没有曾经用草木砖瓦筑起神庙和宫室,但国城寺塔,终非久固;无论神庙还是帝宫,在战火和时间里终逢煨烬的结局,他们一定已经多次见识过了。

离开马哈巴利普拉姆,沿着海岸公路向北行驶五公里左右,还有一个小规模的遗址公园。2004年时的印度洋海啸卷走了这地方许多沙土,考古学家得以发现一块巨大岩石上历朝历代王室记录为附近某一座妙梵(Subrahmanya,战神室建陀在南印称谓)神庙进行捐赠的铭文。铭文不可能凭空出现,考古学家判定在周围肯定有一座已经被湮没在沙土下的遗址,于是以这块巨岩为中心,在2005∼2007年间展开了考古发掘,在一个沙丘下果然发现了神庙的遗存。

如今,若是愿意在高温的海边沙土地上跋涉个十来分钟,就能看到这座被从沙土下挖出来的遗址;长方形的神庙只存地基,胎室后方有一块巨大的现状似蹲坐大象的岩石,可能当时它就是崇拜的对象。在神庙前发现了石制的长矛图样、祭祀器具、铭文和其他物品,可以判定为确实为铭文中提到的妙梵神庙。但对于考古学家来说,最重大的发现是这座神庙被各代建筑包裹起来的、烧制的砖块建成的核心部分,并且在其中发掘出了4世纪罗马皇帝阿卡狄乌斯金币,这说明它最早的建筑年代比马哈巴利普拉姆的所有建筑都更古老,甚至是目前泰米尔地区发现的最为古老的神庙遗存,也是极少见的南印砖建。

13世纪后,这座神庙再也没有接收捐献的记载,它很可能毁于一场海啸,但在此之前,这座神庙肯定已经多次加固或重建。考古学家依然不能确定这座神庙是否也是传说中马哈巴利普拉姆“七宝塔”其中一座,但若是当年君临马哈巴利普拉姆的波腊伐国王们,曾经亲眼目睹神灵之居在犹如海浪一般不可抵挡的时间前显得多么脆弱,他们一定会想要设法抵抗这伟力,让人的信仰痕迹得以永存。

在这个过程中,波腊伐的人们一直都在不断改进、试错、创新,这种大规模的艺术实验在那罗辛哈跋摩一世的重孙、那罗辛哈跋摩二世时期达到了巅峰。

这位那罗辛哈跋摩二世也是一位特别有趣的人。人们习惯称他为罗阇辛哈(Rajasimha,意思是王狮),好与他那位功勋卓著的曾祖父区别开来。他在位期间(700-728)曾经五次向中国派出使节,《旧唐书》中称他为尸利那罗僧伽(Sri Narasingha)。开元八年,罗阇辛哈遣使节给唐玄宗送去了会说话的鹦鹉作为礼物,并表示我要带着战象军队去打大食了,请大唐皇帝给我军队赐个名。得到赠名”怀德军“之后,为了表示感谢,罗阇辛哈建了一座寺庙,也请唐玄宗给赐了一个名。玄宗感到满意,赐名”归化寺“,并且特地派遣使节封罗阇辛哈为南天竺之王。从当时波腊伐的疆域和军事实力来看,罗阇辛哈号称要去打大食,那绝对是在口胡;但建了个庙却很有可能是真的,因为这位波腊伐大王最喜欢建庙造像了,他为此还给自己加上了一个特别沾沾自喜的尊号——伽罗苏幕遮(Kalasamudra),意思是艺术的海洋。

他在马哈巴利普拉姆留下的最重要的建筑就是前文提过的海岸神庙。在经过祖辈们对石窟艺术的探索、神车模型的筹划之后,罗阇辛哈在马哈巴利普拉姆的海岸边,终于建起了达罗毗荼第一座真正的石构神庙。

这座神庙严格意义上来说应该是一个神庙群,包括一座朝东的较高的五层顶带院落的湿婆神庙、一座较矮的朝西的三层顶湿婆神庙和夹在中间的一座朝东平顶的毗湿奴神庙。毗湿奴神庙里有一尊安躺在大蛇舍沙身上的毗湿奴石雕,有人认为这是此地最早的神像,为的是表现毗湿奴躺在海上的情景,因为虔信诗人昔日曾经形容此处海浪可以触及毗湿奴的足尖。罗阇辛哈为这尊雕像加盖了殿堂,在旁边建起了他的两座石构神庙,又为这三座神庙建起了一个方形的、顶部用神牛雕像装饰的大围墙,使其成为一个整体,而从此之后,达罗毗荼神庙大都建起了这种将神域和人间区分开来的围墙。

和用巨岩雕凿的神车相比,石构建筑方式让海岸神庙的塔身显得更加秀丽挺拔,尤其是那座名为“帕拉瓦的刹帝利狮子自在天”的五层神庙。罗阇辛哈并没有在建造它时过分强调车棚顶小阁装饰,让它看起来倍加瘦长;同时,又让围墙的高度和第一层的屋檐保持在同一水平线,使得从外部看去围墙和神庙完全化为一体。这流畅、修长的整体塔身线条,其实在后世的达罗毗荼建筑中也不多见。

为了保护这座世界遗产,上个世纪人们在海岸神庙周围用巨大岩石和沙子建起了高高的堤坝,昔年海浪一直拍打到神庙脚下的情景就此不复。2004年,印度洋大海啸也波及了马哈巴利普拉姆,海岸神庙也遭到了损害,尽管早在海啸之前,海岸神庙就长年受到海风和沙土侵蚀,里面的雕像和壁龛装饰大都已经变得面目模糊。2013年,泰米尔的种姓政党工人劳动者党(PMK,俗称芒果党)在抗议时爬上海岸神庙,又一次对它造成了损伤。但是,这依然无损于它在南印艺术史上的贵重价值,因为就像下文提到的那样——它开启了一个伟大的建筑传承,它的血脉将会贡献包括它自己在内的三处世界遗产、一处世界遗产预备地点。

除了这座海岸神庙之外,罗阇辛哈还有其他一些实验性的作品,包括离马哈巴利普拉姆大约五公里左右的虎窟(Tiger cave)。他将巨石掏空做成石窟寺的样子,入口周围岩石则雕成了多头yali的形象。

相比起他的祖辈,罗阇辛哈的作品更容易被人认出,因为他有两个签名一般的特征:第一,尽管狮子/Yali立柱是波腊伐的传统,但原来的狮子/Yali都是蹲坐着的,而在罗阇辛哈的时期,狮子/Yali却高高跃起,就好象上图里虎窟门口的立柱一样;第二,他非常钟爱湿婆、帕尔瓦蒂和其子室建陀一家三口排排坐(Somaskanda)的形象,这个有可能就是他本人给发明的图像在他所建的湿婆神庙中几乎都有出现,并且是作为胎室内部的图像。有人认为,这是因为这位国王试图通过这种方式同时整合当时南方正相互竞争的湿婆信仰、女神信仰和战神信仰。

正是由于波腊伐人在马哈巴利普拉姆留下的原型那么多,所以当人们在这里找不到后世有的某一件东西时,就知道这并不是自古以来的传统。比如三神窟里的湿婆窟,林迦很明显是后来安装进去的,石窟设计里也并没有供奉林迦专门需要的排水口。马哈巴里普拉姆的大部分湿婆神庙都是如此——考古学家们和宗教学家们由此知道,在波腊伐时期,湿婆也许并非总是以林迦形式被崇拜的。有些建造者们大概更喜欢以人形出现的神灵——因为唯独这样,最神圣的存在才能把人性和美表现出来而吸引信众。

未完成的神话

你是火中热,花中香

言中真理,石中金刚

你是美德里的仁爱

勇武中的力量

你是吠陀中的精华

世界的滥觞

你就是月中华美日中光

你就是一切,一切事物的本相

——《巴里歌集》(Paripāṭal)

我们对桑迦姆时期神灵会以什么样的方式祭拜知之甚少。神明不灭的身体,是否具有人间法相,还是以法则、传说和诗人的赞歌构成?残留下来的桑迦姆文献语焉不详,我们只知道那时已经有神庙存在,树木有时会被当作神灵栖身之所。那遍在的至高存在,即是无色(Arupa),又是妙色(Surupa),更是超越一切色(ruratita)。祂难以认知,只能体验,就如同花朵的芳香和火焰的炽热。不过,在波腊伐兴起之时,《毗湿奴上法往世书》和彘日的《广集》这样涉及了如何为神明造像的文献已经写就,人们已经习惯和相信神灵会住到自己的神像里。于是,有形的相(Murti),成为了让有限的生命得以体验无限的宇宙至高精神的最直接的办法。木制、石质、五种金属、在灰泥地仗层上宝石颜料绘制的青莲眼眸,璎珞花鬘,狮子一样的胸脯和纤细腰肢,还有至尊者宝冠下露出的一缕卷发,唇边的微微一笑——能看到神灵的形体,那是神灵赐予的觐见圣颜(Darshan),对于信徒来说是无上的福分。因此,除了探讨神庙的形态之外,波腊伐人也在马哈巴利普拉姆不断探索着雕刻的表现形式,而他们最早和最为成功的领域,是在坚硬花岗岩上创作的高浮雕作品。

在法王神车的东面壁龛里,有一座被视作那个时期波腊伐艺术典范的半女世尊浮雕,湿婆的一侧肩膀宽厚,腰缠兽皮,而帕尔瓦蒂的一侧腰肢纤细、曲线婀娜,但又不似后世女神像那样比例夸张,她的手臂纤秀,优雅地搭在腰际的样子让人想起印度古代诗人形容美女时“臂如象鼻”的说法。不过,这尊半女世尊固然端庄,但也显得有些拘谨。

法王神车外壁东部还有一尊高浮雕。一般认为他是波腊伐的某个国王,但具体身份则不确定。有一段时间,部分历史学家认为波腊伐这个好似凭空冒出来的王朝可能起源于波斯的原因和证据就在于波腊伐国王雕像的高筒形冠冕似乎颇有波斯特色,某些词汇好像有点波斯味道,等等。这个国王浮雕头上戴着的就是这种高冠——它最后流传到了东南亚,成为柬埔寨早期艺术断代的一个标志。

阿周那神车的南部的两公主像(有认为是室建陀的两个妻子)因为其娇美可爱闻名于世,而北边壁龛里的一对夫妻也是我的心头好:妻子害羞又迟疑地正在轻轻触碰着丈夫的手臂,似乎有话要说,而丈夫回头望去,好像在问女子有什么心事。这在小小一方壁龛里做文章的本领,后来会被波腊伐人发挥到极致,后世再无人能企及。

在镇子中心小山的焰目之主神庙下方,有一座“诛水牛魔者”(Mahishasuramardin)窟。这座石窟的前廊两侧有两幅巨型浮雕,是波腊伐艺术中期成熟的代表作,它们都充满了强烈的戏剧性和动感,构图安排极具匠心,虽然只是高浮雕,却让人觉得生动紧张,人物呼之欲出。进门左侧的浮雕是摩图和吉陀婆两个恶魔正密谋趁着毗湿奴在无限蛇舍沙身上沉睡时谋害梵天;但不知为何,浮雕中这两个恶魔似乎受到了什么惊吓,一个人手持武器,肢体语言出表现极强的张力,正在犹豫行动与否;背后的一个恶魔正在和他交谈,不知是劝他鼓起勇气动手,或是要他再作思量。蛇床下一个女子正在跪地祈求,仿佛正试图把毗湿奴从沉睡中叫醒;而在毗湿奴上方和下方的四个人物形象,一般认为它们代表的是毗湿奴的四种手持武器或器物——海螺、杵、轮和宝剑。这向观众说明,毗湿奴必将诛灭两个胆大包天的恶魔,而他唇边的笑意,好像正预示着他在下一秒就将醒来,解决宇宙的危机。

进门右侧则是杜尔迦诛灭水牛魔的场景。相比其后世杜尔迦一三叉戟就把水牛魔给捅死的模式化造像,这幅浮雕里的场景更接近真实战场的紧张感。画面经过精心安排,将视线焦点向右侧拉扯:显然,此时战争已经到了收尾阶段,女神大获全胜,而阿修罗们溃败奔逃,体态修长结实、穿戴胸带的杜尔迦正在迦那(ganas)士兵簇拥下,张弓搭箭,乘胜追击,而水牛魔则正一边慌张回望追赶而来的杜尔迦,一面撒腿朝画外跑去,他如此慌不择路,以至于就连他头顶象征阿修罗皇室威严的伞盖都歪斜了,他的部下则溜得比他还快,有人跪地求饶,有人甚至吓得瘫倒在地;在画面下方,一位八块腹肌的女武士半跪在地,但依然还挥舞宝剑继续战斗。杜尔迦和女武士的体格与凡人无异,甚至十分纤秀,而水牛魔和他的手下则都显得高大、强壮,但这更加凸显了杜尔迦的英勇。若是仔细聆听,仿佛还能听到敌人的惊慌惨叫、杜尔迦胜利的高喊,弓弦响声和狮子的咆哮从石头中传来。

在岩山下方还有一座石窟,被称作“黑天之厅(曼达波)”,里面同样有一幅巨型浮雕,描绘的是黑天举起牛增山对抗因陀罗降下的暴雨的场景。由于开凿在巨岩之下,这座浮雕中黑天举起的岩棚便好似具有了真实的山的重量,但黑天本人那自然的样子,却好像没有为此耗费半点力气;大力罗摩一手叉腰,姿态安闲,正在以抱住肩膀的方式安抚父亲难陀。难陀一副牧民模样,看上去忧心忡忡,似乎对黑天对天帝的这大胆挑战并不赞许;而或许是妙贤的女子站在两个哥哥中间,看起来却丝毫不担心,她仿佛还在轻轻触碰大力罗摩的手,让哥哥留意如今来观看这浮雕的当世游客们是多么有趣。在他们周围,各种牧女、牧民和动物各安其事,有人正忙着挤奶,有人正吹笛,食肉兽和食草兽和平相处,狮子群中甚至混进来一个长着人面的奇怪生物。

这些浮雕足以展现波腊伐雕刻早期到中期的整体特色:人物体格显得修长,尤其是女性,是那么苗条、秀雅、娴静;不管是天神还是国王,身体上的饰物和衣服都非常简单,紧贴着身体,没有繁复华丽的修饰;或许是受到花岗岩材质的限制,人物动作幅度都不大,但又表现得很自然主义,能显露出人物的个性。

不过,要说到波腊伐雕刻的巅峰之作,那必须是如今矗立在小镇路口的巨型浮雕“恒河下凡/阿周那的苦修”。这座巨大浮雕高13米、宽29米,尽管照片上无法体现出来,但真正见过它的人都会因为它的宏大而震撼;这幅作品,以一条天然裂纹雕凿成的“河流”为视觉中心,两侧各种人物和动物朝着中心汇集。在“河流”的右上角,两耳各带着男女样式耳环(表示他容纳兼具两种性别之力)的湿婆手持三叉戟,左手施与愿印,脚下站着一个肚皮上长着老虎面孔的侏儒;被他施予恩惠的,则是一个独脚站立的骨瘦如柴的苦行者。这幅浮雕如今通常被认为表现的是跋吉罗陀为了让被迦毗罗仙人烧死的一万个祖先得到安息祈求恒河下凡、湿婆被其苦修感动,同意承载恒河重量的场景。不过,目前也有一种观点,认为它可能讲述的是阿周那得到湿婆赐予兽主法宝的故事。骨瘦如柴的苦修者是阿周那,他和湿婆之间所站立着那个腹部有虎面的侏儒,可能正是兽主法宝的人格化。支持这种观点有两个证据,第一是马哈巴利普拉姆民间一直口耳相传称这幅浮雕是“阿周那的苦修”;第二,将阿周那获得兽主法宝的这个故事写成梵文五部“大诗”之一《野人与阿周那》的,正是波腊伐的宫廷诗人婆罗维,这幅浮雕很可能是将这大诗“转译”为视觉表现的尝试。

除了密密麻麻的各式天神和活灵活现的各式人物之外,这副巨型浮雕最令人称道的是它对动物的真实生动的表现和雕刻者的幽默感:鹿群栖息在神庙和苦行者周围,一只猫在学仙人苦行,一群耗子对它一本正经顶礼膜拜。附近还有单独的一组猴子,母猴在给小猴喂奶,另一只猴正在翻她皮毛找盐粒,样子实在有趣。唯一雕的不咋样的是周围一群高度模式化的狮子——这可能是因为生活在南方、以狮子作为王室象征的波腊伐人实际上没怎么见过真正的狮子。

在画面的左下方,一个象群支撑起了整座浮雕的重量,在成年大象身下还有一群顽皮嬉闹的小象。绕过遗址公园里“黑天的奶油球”,在岩石山的背后、三神窟的门口,还能见到类似的雕刻,在大象身下,肥嘟嘟的小象跌倒在地用脸刹车的样子特别特别可爱,蹲在高处看热闹的猴子也很生动,据说这场景取材于一个佛教本生故事。我们能看出来,波腊伐人是多么热爱和擅长刻画动物。唯一雕的不咋样的是周围一群高度模式化的狮子——这可能是因为生活在南方的波腊伐人实际上没怎么见过真正的狮子。

有意思的是,在雕刻遗址公园的背后其实还藏有一副差不多同等大小的恒河下凡/阿周那的苦修。两者布局和构思大致上是一致的,都用了石头中纵贯的裂纹作为河流的象征,不过它只是粗粗地在岩石表面上勾勒出了天神、人物和动物的轮廓,然后雕刻作业就此中断了。也许是波腊伐人找到了更合意的巨石而开始重新动工雕刻同一题材,但以波腊伐人的雕刻习惯来看,更可能是这副雕刻本来就只是用作草图而已。当波腊伐人发现点子可行后,他们立即转而去雕刻那副更大、更完整的“恒河下凡/阿周那的苦修”了。

但是,那副“本体”也没有完成,右侧下方只是开了个头,留下了还没有雕完的动物和建筑的轮廓。这一直是让考古学家迷惑不解的一个问题。实际上,马哈巴利普拉姆的绝大部分雕刻作品,就和“神车”一样,严格意义来说都是未完成的。古代工匠会用一种叫做palamunai或“多头”的凿子勾勒出雕刻的大致轮廓,然后换成更小的多头凿子进行精加工;基本完成之后,会用铁粉来进行打磨和抛光处理,让雕刻或石头表面变得光滑,若是胎室内部的作为崇拜对象的神像,更需要经过多次打磨才行。但是,马哈巴利普拉姆的雕刻作品大都没有经过“铁粉打磨”这个阶段,凿痕清晰可见。

这到底是怎么回事呢?当地人的说法是,此地曾经历大规模海啸和地震,这不仅仅把“七宝塔”的几座给震没了,而且还让所有的雕刻与建造工作都半途而废。而学者给出的说法花样就更多了。有人认为,这里最早是一座工匠行会艺术学校,这些都是工匠们练手的产品,自然不会完工;也有人认为这可能是波腊伐突然遭遇战争或其他变故,导致王室不愿或不能再继续投入金钱;有人以为,这是雕刻者刻意为之,好让后人觉得天神、庙宇和动物都是直接从石头中“长”出来的;还有人觉得这可能是出于这些神车作为实验品的本质,当基本实验目的达到之后,后续的工程便无需完成,君主一声令下,工匠行会便一起提桶跑路,留下未经完全雕凿完毕的雕像、柱廊和神庙台阶。

其中有种解释,我认为非常有意思:泰米尔人至今还一直有种观念,认为月满则亏,水满则溢,事物一旦完满,必遭妒嫉和灾祸。因此,他们送礼常送奇数,因为奇数是“不完整”的;同样的,所有的建筑工程在进入下一阶段前一定要留一个“尾巴”,不能彻底完成,如此才能确保下一阶段的顺利。马哈巴利普拉姆对于有着雄心壮志的工匠和国王们来说都只是一个开始,因此自然而然地,它不能完成。在这里所有的未竟之业,都会在未来成为创造力的种子。

确实,我们也能看出,波腊伐人浮雕的水平远高于他们那纯粹描绘神灵的某个相(murti)的作品,正是因为它们从来在叙事上都不是“完成”的。他们在静止画面中体现动态,用动态来强调叙事感,在叙事感里追寻趣味性,而不是单单地展示某个业已定格了的状态,这是波腊伐人的成就,也是他们的追求。

于是,时隔一千四百年,在那坚硬的岩石之上,那叫人感到紧张、欢喜、惊奇、感动的神话还正在进行,时间还在流逝,往世书的故事还在等待着继续;那些英武的主张,决绝的行动,微妙的情感,战争、阴谋、杀戮和爱,朝着我们所心知肚明的某个结局无限地趋近,却又狡猾地永不企及它,让人们的期待也就这样延续了一千四百年。

野猪的宝石山谷

当波腊伐人忙于在他们的海边城镇大搞创作的时候,他们的敌手遮娄其人在做什么呢?

那个时代,玄奘正在印度大地上四处漫游,寻访圣地遗迹,观察佛教生态,并得到了曲女城戒日王的盛情款待。这位曾短暂地一统北印、备受玄奘推崇的戒日王,大概在公元7世纪第二个十年的某个时期试图进军南印,然而却在纳尔摩达河畔遭遇了挫败。一个来自德干高原上的南方君主打败了戒日王,他就是补罗稽舍二世,《悉瓦伽米的誓言》里的那位大反派。

玄奘是这么形容当时的遮娄其的:

周六千余至。国大都城西临大河。周三十余里。土地沃壤稼穑殷盛。气序温暑风俗淳质。……今戒日大王东征西伐,远宾迩肃。唯此国人独不臣伏。屡率五印度甲兵,及募召诸国烈将,躬往讨伐犹未克胜。

“遮娄其这个国家,方圆大概六千多里,都城的西边是一条大河,都城周长大约30里。这个地方土地肥沃,生长各式庄稼,气候潮热,民风淳朴。……戒日王东征西讨,各国无不臣服,唯独这个国家不搭理戒日王。戒日王带着北印军队和大将征讨,却无法得胜。”

和老对手波腊伐人一样,遮娄其王朝的起源同样神秘。在遮娄其人自己的神话中,遮娄其的祖先是由梵天特意创造出来惩罚邪恶之人和背德行径的;后来遮娄其的分支东遮娄其王朝声称祖上来自于阿逾陀王室,但这些都被认为是一种缺乏坚实历史证据的自抬身价的吹嘘,算是所有变质刹帝利(Vratya Ksatriyas)的共同特点。他们统治的核心区域是德干高原上的玛拉普拉巴河谷 ,位于如今印度的卡纳塔克邦中部。现在历史学家虽然依然无法确定其真正起源,但普遍都认同遮娄其的祖先来自于德干本地,他们自称为诃利帝母之子,崇敬莲花头的生育女神“害羞的高哩”(Lajja Gauri),这也显示出他们与古老的本土信仰的关联。

6世纪中叶时,遮娄其王朝开始崛起,他们取代了原先统治此地的卡丹巴王朝(Kadambas),定都伐陀皮。这个新生的王朝热衷进行马祭,不断地向各个方向扩展着自己的领土。向东南,他们击败了那拉人(nalas);向西,他们击败了卡丹巴的残余势力;向北,他们打败了康坎地区的孔雀王国(和孔雀王朝不是一回事),后来又击败了卡拉丘里人。到了公元七世纪初补罗稽舍二世登上王位的时候,根据铭文中的记载,遮娄其已有三个“大省”,每个大省下有多达99000个村庄,国力雄厚;玄奘以为自己去过的方圆30里的大城是遮娄其的国都,但那其实只是补罗稽舍二世治下的一座城市,有观点认为那是现在的纳西克(Nasik)。遮娄其人雄踞德干高原,贯通南北,因此在文化上,遮娄其人最大的功绩就是将印度的北方和南方文化融合,“为两个地区之间的思想交流铺平了道路”,这在建筑艺术和雕刻艺术上尤为突出。在这个王朝鼎盛之时,他们在玛拉普拉巴河谷留下了比以往任何一个王朝都要丰富、多样的建筑遗产,以至于至今这个地区还被称之为 印度神庙建筑的摇篮 。

补罗稽舍二世是遮娄其王朝开创者补罗稽舍一世的孙子,世系里的第四位国王,也堪称这个王朝最伟大的君主。这位雄主早年经历并非一帆风顺。他父亲吉底跋摩(Kirtivarman)死后,是他的叔叔继承了王位,补罗稽舍二世因为颇得人望,被叔叔猜忌而被迫流亡。但是,这位“拥有友邻王般威严”的王子,后来却聚集了一批谋士和得力干将,将叔叔和他的继承者推翻,最终登上了遮娄其的宝座。补罗稽舍二世阻止了戒日王向南扩张的野心,与波斯有着正式的外交往来;他击垮了毗湿奴昆丁(Vishnukundin)王朝,并吞并了安得拉的文耆地区,他的兄弟便留在当地统治。后来伐陀皮被波腊伐人攻下之后,文耆的遮娄其王朝便独立出来,成为东遮娄其王国。这个王国延续了将近五百多年,国祚超过了印度历史上绝大部分王朝,后来还和朱罗帝国结成了某种联盟/姻亲关系,为后世的泰卢固文化的兴盛奠定了历史基础。因此,补罗稽舍二世留下的遗产是无人能及的。玄奘称赞这位国王“谋献弘远,仁慈广被,臣下事之尽其忠矣”,这和悉瓦伽米故事里的那个冷酷无情的反派形象截然不同。不过,他确实开启了波腊伐和遮娄其人之间的战火,并且最终自己也倒在了这场战争中。

就像《悉瓦伽米的誓言》中讲述的一样,历史上补罗稽舍二世曾经至少两次大规模侵入到波腊伐的国土,逼近波腊伐国都建志,并且导致波腊伐国王被困于都城中不得出,就连服务波腊伐王室的著名诗人檀丁在这段战火纷飞的时间都被迫背井离乡,可见当时波腊伐的困窘。然而,数年之后(大约在公元640年左右),那罗辛哈跋摩一世举兵报复,一雪前耻,占领了遮娄其的国度伐陀皮(Vatapi),大肆劫掠、摧毁神庙。从那之后,补罗稽舍二世就从历史记载中消失了,因此普遍认为他在那场战争中陨身。遮娄其国内陷入一片混乱,几近亡国灭种,王子也逃到了文耆地区。只是由于后来波腊伐介入了斯里兰卡的内战中,那罗辛哈跋摩一世无暇继续在遮娄其大规模投入兵力,才让遮娄其得到了喘息的机会。

1967年,印度拍摄了一部补罗稽舍二世的传记电影“Immadi Pulikeshi ”,著名的南印演员Rajkumar出演补罗稽舍二世。这部电影出动了大量的马和象来表现战争的规模,堪称康纳达语大片。片中的补罗稽舍二世在波腊伐军队攻入王宫时已经奄奄一息,但至死依然在敌人面前握剑挺立不倒,就连波腊伐大将也不得不向他表示敬意。

玄奘在形容遮娄其人的性格时是这样说的:

其形伟大,其性傲逸。有恩必报,有怨必复。人或陵辱,殉命以仇。窘急投分,忘身以济。将复怨也,必先告之,各被坚甲,然后争锋。

“遮娄其的人,身材高大,性情高傲,有恩必答,有仇必报;要是受了屈辱,就算丢掉性命也要复仇。如果有人危难时来求助,他们会尽一切可能帮助对方。若是要复仇,他们一定会先告之仇人,然后双方披甲,在战场上分个胜负。”

从后来的历史看,玄奘这些论断可以说一点儿都没有错。

血还在岩中奔涌

就好象颜色包蕴在黄金里

意义包蕴在语言里

至尊主啊,你也包蕴在我之内。

今天,如果要去造访遮娄其留下的遗产,许多人会选择从亨皮出发,约莫四个小时左右车程来到巴达米。这个今日坐落在风景秀丽的古代人工湖(“投山仙人湖”)畔山崖下的小镇,就是昔日曾经被波腊伐军队攻克的遮娄其首都伐陀皮。2010年当我第一次来到巴达米的时候,这个小镇还并不是个热门旅游地。我和同伴在镇上小餐馆里吃午餐时,不时会有闲人掀起隔间帘子来特地参观一下稀奇少见的中国人,若我们愕然瞪视,对方便报以微笑,双方都觉得彼此十分莫名其妙。几年之后,镇子上便新建起了酒店和民宿,闻名而来的外国游客也越来越多了。

巴达米镇子很小,几乎用不上什么旅游地图;但要真的走遍周边古迹,也非得做些功课不可。波腊伐和遮娄其两大王国昔日那场惨烈战争的痕迹,至今在这个平静小镇里的遗迹中可以觅见痕迹。湖北面的岩山上,有两座被波腊伐人摧毁的神庙;在“皎如茉莉之神(Mallikarjunadeva,湿婆别称)”神庙背后的一块巨大岩石上三行残留的铭文中,那罗辛哈跋摩一世得意洋洋地勒石宣扬他占领遮娄其都城的功绩,并号称自己从伐陀皮夺走了遮娄其的胜利之柱(jayastambha)。不过,大部分游客通常都是直奔这里最重要的古迹——巴达米石窟而去的。

石窟建在镇旁的红色岩石山上,周围风光极佳。沿着被夹在巨石中的台阶一路向上,通过当年提普苏丹在岩山上所建的要塞门,没过多久就能到达四个石窟,一个是耆那教的,三个是印度教的。

早期的遮娄其人开凿洞窟的方式继承了德干传统,石窟的格局都是类似的,即在最深处凿出置放偶像的胎室,胎室前方为柱厅曼达波,曼达波更前方则是门廊或前厅(ardha-mandapa),门廊有楼梯通向地面。能充分得到光照的只有前厅,因此大部分的雕刻作品也集中在这一部分。

第三窟是一座献给毗湿奴的皇家神庙,建于公元6世纪末期,是巴达米印度教石窟里最古老的一个,也是最大、最精美的一个,艺术史学家曾经称赞除了埃洛拉的吉罗娑神庙,这座神庙的精雕细刻在印度石窟中罕有能与之匹敌者。还没走进石窟,单是抬头看就会叫人惊叹:华丽的石柱支撑着石窟的前廊,而从石柱伸出去的斜撑,都雕刻成了美丽的站在树下的药叉男女侍从(或密荼那情侣)的形象,他们姿容的优美和富丽的装饰会让人想起迦梨陀娑的《云使》里形容北方天国之主俱毗罗都城阿罗迦的诗句:

药叉们走上水晶造成的宫顶平台,台上星光辉映成花朵,女伴们尽是娇娥;……那儿彩色衣裳和能教人眉目传情的美酒,带着嫩枝的盛开花朵,形形色色的首饰,适合于涂抹莲花一般的脚心胭脂;女子的一切装饰,都产生于如意宝树……

在于洞窟入口的右手边,有一副巨大的毗湿奴跨越三界的浮雕,也就是表现他化身侏儒向阿修罗王伯利讨要三步之地容身,之后显出真身三步跨越三界、将世界从阿修罗手中夺回的故事。浮雕中,八臂的毗湿奴手持各种武器,高高抬起的左腿仿佛要把岩顶都踢破了;但最有意思的还是他下方的人物。一个看起来好似佛陀打扮、满头螺髻的人正拿着水罐朝毗湿奴化身的婆罗门侏儒脚上倒水致敬,并表示愿意满足侏儒“需要三步之地”的要求(侏儒像在1874年前已被凿毁,如今只剩下头顶的伞),在他身后扶着着他胳膊的王者打扮的人,应当就是阿修罗王伯利;在伯利背后则是伯利的王后,此时似乎有些不知所措。下一秒钟,小小的侏儒就变成了顶天立地的巨人,并二步之间便跨过了三界。阿修罗的军队见状大怒,想要攻击毗湿奴;于是我们看到,有个阿修罗此时正徒劳地抱着毗湿奴的右腿,而毗湿奴左腿下还有一个拿着剑和盾从天上滚落下来的敌人。那位满头螺髻者的身份则让人迷惑,有人认为他是伯利的祭司太白金星苏羯罗,有人则认为他就是伯利本人。

入口门廊左手一侧是坐于舍沙身上的毗湿奴。毗湿奴看起来闲适而自在,仿佛刚刚从雨季沉睡中醒来坐起,舍沙巨大的头冠巧妙地形成了毗湿奴身后的背光。盘曲起来的蛇身左边是毗湿奴的坐骑迦楼罗,右边则是毗湿奴的妻子拉克什米。这是一幅奇妙的作品,因为众所周知,毗湿奴在舍沙身上的时候,能躺着绝不坐着,能睡着绝不醒着……这坐立的姿态,以及舍沙以头冠张成伞盖形状的模式,其实灵感并非来自印度教本身,而是从佛教雕像中汲取的灵感;它会让人想起表现佛陀成道之时那迦龙王为他遮风避雨的所谓“龙王守护”佛像,又会让人想起阿旃陀第19窟的龙王像。巴达米第三窟和第二窟之间还有个天然的小洞,残留着菩萨塑像,说明佛教确实在这一地区与印度教、耆那教并存。在当时,石窟开凿和雕像的创作都是交由专业的匠人工会来完成的,这些工会流动性极强,并且完全不介意自己是在为哪个宗教哪个派系工作,因此他们可能将在佛教造像里学到的东西也用于印度教造像之上。

舍沙毗湿奴像的侧面则是毗湿奴的野猪(筏罗诃)化身。就像我们前面提到过的那样,野猪是波腊伐王室的象征,所以这个雕刻主题在遮娄其的寺庙洞窟中极为流行,第三窟的这尊极为华贵、威严的野猪化身是代表作之一。在这尊浮雕旁边的柱子上,洞窟的开凿者留下了铭文,因此我们可以知道,这个石窟在公元578年十一月的满月之夜落成开光。彼时,在中国,南北朝时代已近尾声,云冈石窟的昙曜五窟已完成一百多年;而在波腊伐,马亨德拉跋摩一世甚至还没有登上王位,波腊伐人也还没有学会凿造石窟的本领,因此后来的石窟乃至神庙的曼达波式布局,极有可能是波腊伐人从遮娄其这里学到的。

在前廊的右端是毗湿奴的人狮化身,以及在其侧面的诃利诃罗,这尊左侧为毗湿奴、右侧为湿婆的浮雕,是现在已知的最古老的诃利诃罗雕刻。湿婆的一侧发髻高耸,上面装饰着新月、骷髅与眼镜蛇;毗湿奴的一侧则是宝冠;湿婆手持一柄缠绕着眼镜蛇的战斧,而毗湿奴则拿着螺号。珠光宝气的圣线从毗湿奴的左肩垂挂到湿婆的右臂上,而腰带则又是一条昂首的眼镜蛇。这个一半一半的形式,后来将通过波腊伐人影响到柬埔寨,并成为真腊王室所崇拜的神祇。

第二窟比第三窟年代晚些,但同样是献给毗湿奴的。它的格局和雕刻题材的选取都和第三窟近似,例如在走进大门后前廊的右侧也有一个毗湿奴跨越三界的浮雕,大小要稍逊一些,但保存得更好;左侧是毗湿奴的野猪化身救起大地的情景。这些浮雕下方,都有一群十分欢脱的侏儒形象在敲锣打鼓、演奏乐器,像是皇室乐队在石头中的化身,又像是在为毗湿奴的功绩欢呼庆祝。

再往下走,就是第一窟。这一窟是献给湿婆的。在进入门廊之前,人们首先会看到侧面石壁上的起舞的十八臂湿婆高浮雕。湿婆的舞姿雄健有力、充满动感,但和后世人们所熟悉的舞王湿婆像并不一样的是,他左足并未离地,形成那个所谓的“被蛇吓一跳”(“ Bhujangatrasita karana”)姿态,右足下也还没有踏着象征无知的侏儒;尽管胸前两只手部细节已经损毁,但大致可以推定,他右手所摆出的并不是无畏印,而是蟹足拈花姿(Kaṭakahasta)或表示张弓发箭的狮耳印(Simhakarna)。但这个被后世叫做Sadhura或Chatura的姿势,其实才是湿婆之舞坦达罗的原初形态,也是印度最古老的舞蹈动作之一,甚至在印尼的婆罗浮屠也能看到一模一样的舞姿。这幅作品并没完成,湿婆身后的神牛只勾勒出了个涂鸦似的轮廓,湿婆身下的击鼓乐人和象头神犍尼萨也完成得很是潦草,不过依然显示出遮娄其人受到的北方影响,因为湿婆的多臂和与他背后的牛是早期北方舞王像的特征。

在进入第一窟前厅的左侧石壁上,还雕刻了一个真人大小的门卫形象。门神通常和主神手持类似的武器、做相似的打扮。若是某座古迹胎室里的偶像无迹可寻,便会用残留的门卫形象判断其宗教性质。这尊门卫身姿挺拔,神情警觉但又淡定自若,算是门卫神雕像中的一尊杰作。不过,他有趣的地方还在于他的足下那牛和大象共享一个脑袋的视觉游戏装饰,这个被称作Vrishabha-Kunjara(牛象图)的图案,后来在印度流传得极为广泛。

拾步走上台阶,进入前门厅,会发现这里的装饰同样极为华丽。门厅入口处上方雕饰着盘曲的龙王,承托住石梁的是海中幻兽摩羯(摩迦罗makara)和它嘴里含着的人物,既怪诞又华美;而在天花板上,药叉男女正在云中飞行,飘飘欲仙。

在门厅两侧,右手边是湿婆与其妻子帕尔瓦蒂的合体半女世尊像,不过这尊手持着维纳琴的半女世尊过分僵直、粗壮,女性特征并非特别明显。而左边,则是湿婆和毗湿奴的合体诃利诃罗像,毗湿奴的妻子拉克什米和湿婆的妻子帕尔瓦蒂各自立在丈夫的一侧,脚边则分别是是湿婆坐骑牛头人身的南迪和看起来因为被雕得比例失调而气呼呼的迦楼罗。无论是在献给毗湿奴的第三窟还是在献给湿婆的第一窟里,都出现了诃利诃罗像,这似乎说明当时的遮娄其王室无论个人崇拜倾向为何,都在试图通过这种复合神像来促进宗派和谐。

巴达米的这些雄浑与华丽并存的石窟体现出了当时遮娄其人和波腊伐人艺术风格的差异:波腊伐人喜欢自然主义的表现,但遮娄其则更重形式与装饰:那份富丽堂皇,繁复的珠宝装饰着肌肤丰润的躯体,都是来自德干雕刻风格的传承。当然,比起德干的粗壮、丰厚,遮娄其雕刻作品中人物身材相对修长;但相比波腊伐,依然显得更为壮健,女性人体比例也更夸张。人们一直传说,整个玛拉普拉巴河谷鲜红的石头颜色,是当年持斧罗摩戮尽刹帝利流下的鲜血染就的,而这种红色砂岩材质确实更凸显了肢体的肉感。不过,最引人注意的还是人物的肢体语言,相对于早期波腊伐风格的端庄、矜持、文雅,遮娄其雕塑中透露出更为强烈的情感、活力和外向辐射的感染力;波腊伐的雕刻人物总是沉浸在自己的世界里,忙于自己的事务,而遮娄其雕刻却在毫不羞怯地向外界展现自我。就好象在第三窟斜撑树下那些个搂搂抱抱的树下药叉爱侣雕刻,这样的直白是在波腊伐人那儿找不到的。

太朱涂广,夷石为堂

巴达米并不是遮娄其最早留下他们建筑和艺术遗产的地方。在距离巴达米以东大概30公里的地方有片平静的乡野,被叫做艾霍(Aihole),这里曾经是遮娄其最早的国都,也曾是一个南来北往的商业中心。就如同马哈巴利普拉姆一样,艾霍是遮娄其人进行建筑和思想实验的场所。当波腊伐人开创本土的达罗毗荼风格时,遮娄其人的建筑实验是在本地基础上,吸取和综合南北建筑的风格。

艾霍的周边地区散布着多个神庙群,分为耆那教神庙和印度教神庙两种,建造时间从6世纪到11世纪。一开始,遮娄其人艾霍也曾开凿洞窟,他们的代表作Ravanaphandi洞窟大概建于6世纪中晚期,是一座德干风格的石窟,布局和巴达米石窟有些差异,有学者认为它可能是遮娄其人最早的石窟。石窟里曾经布满了精美雕刻和壁画,现在壁画已经几乎全毁,颜色只留下稀少的痕迹,但雕刻依然叫人惊叹。最让人印象深刻的大概是进门左手耳室里那一座十臂湿婆起舞的雕刻,他的身体比起巴达米的舞王更加修长,动作也倍加张扬;若说后世朱罗青铜舞王像是冷静地君临宇宙之主,这里的湿婆更像是往世书传说中那样近乎半疯地在狂舞,他的双脚几乎离开地面,强烈的动感像是要直接从石中跃出,会让人第一时间想起昔日虔信诗人们的颂词:

当你迈出舞步时,地狱也为之震动。当你摇摆头颈时,天堂也随之摇动。当你挥起带满手镯的胳膊,四方也一同动荡。主宰,这个世界不足以做你起舞的舞台。

湿婆身前站立着的那胖墩墩的犍尼萨,是象头神最早的石刻形象之一。人物身上的衣物被处理成细腻的衣褶,会让人想起古代埃及雕像,这也是在巴达米石窟里见不到的特色。

不过,如今游客游览艾霍,会去到的第一个地方通常是杜尔迦神庙群,因为这里是遮娄其早期建筑的集中展示。过去,通常认为这里最古老的建筑是拉达汗(Lad-Khan)神庙。艾霍的大部分神庙很早就失去祭司和主人,被当地人用作它途,它们原来的名字也散落在历史之中,后来人只好用神庙使用者的名称来称呼它;“拉达汗”之得名,传说是因为在印度文物部门ASI接管此处之前,曾有穆斯林僧侣在此居住过。这是一座建立在基座之上的两层神庙,石构的顶部模仿的是木头房顶模样,甚至保留了根根木料堆叠的形状,屋顶上还矗立着一个孤零零的神龛,但神龛里的神像已不存。正是这古拙的样子让考古学家一度将它的建造时期推定为5世纪左右,但后来又发现大概定得太早了,现在普遍认为它建于6-7世纪。

神庙的曼达波前面有个带阶梯的开放门厅,门厅四周是后世添加上的打磨得非常舒适的石椅。这座看起来朴实无华的神庙当初一定十分显赫,甚至有可能是遮娄其皇室直接下令修建的,并且专门用于王室的宗教或会议,因为一进门在右手边门廊的石柱上就能发现野猪徽标的图案——那正是遮娄其的王室标志;另外一根柱子上也装饰有象征王权的拂尘与华盖。里面的梁柱斗拱部分结构也有模仿木制的痕迹。它有石制的镂空窗用以采光,窗格设计颇具匠心。

在艾霍周围还有和拉达汗神庙相似的建筑。在美古提(Meguti)山丘上的有座耆那教庙宇,在两层平顶结构(已经损坏)和仿木屋顶方面和拉达汗有些近似,也有敞开的门廊和封闭的曼达波,被认为是为艾霍第一神庙营造时期收尾的标志性建筑。就在这座神庙内部,考古学家们发现了刻在石碑上的公元634年一位耆那教诗人献给补罗稽舍二世家族的颂辞,这份贵重的实物史料后来被称之为“艾霍铭文”,因为它列出了遮娄其王室的家谱,证实了玄奘所说的戒日王败在补罗稽舍二世手下的历史事件,同时也证实了迦梨陀娑和婆罗维这些著名诗人的年代。

那曾经被敌人的黑暗所笼罩的整个世界又变得光明起来,就像被他不可抗拒的光辉所侵袭。何时乌云密布的天空会变得黑如蜂群,当闪电像旗帜一样在云中舞动,而雷云边缘在呼啸的狂风中被撕碎?——“艾霍铭文”对补罗稽舍二世的赞颂

这些神庙的平顶会让人想起北方的另外一些早期神庙,例如中央邦的Nachna帕尔瓦蒂庙,或者Bhumara湿婆庙。彼时印度各地寻找神殿建筑新形态的途径,无论南北或德干都很类似。在北方,当木结构的神庙被证明无法持久,人们也开始模仿佛教石窟凿窟为庙,或是用砖、陶、石筑起神庙,最开始修筑这些神庙的笈多王朝,和当时统治德干地区的伐迦陀迦王朝有姻亲关系;伐迦陀迦王朝瓦解之后,政治遗产被德干地区的多个王国瓜分,其中包括了被遮娄其人打败过的毗湿奴昆丁王国、孔雀王国(再次重申,不是摩羯陀那个孔雀王朝)和卡拉丘里人。所以,这些神庙有着共同起源吗?北方神庙的建筑思路是否是通过这种方式传入遮娄其呢?或者它们都是在不同地区独立发展出来的呢?

艾霍大部分神庙胎室内部原来作为崇拜对象的神像都已无迹可寻,拉达汗神庙也是如此。后人在胎室里安放了一尊林迦,一头从其他地方搬来的神牛孤零零地望着光秃秃的胎室内部。

在拉达汗神庙旁边还有这座Gauda gudi神庙,名字可能来自于从前居住在这里的地主(Gauda),目前许多学者认为它的年代比拉达汗神庙还要早,可能建于公元五世纪。从铭文里可知它原来是献给杜尔迦女神的。它的样子就像是一个四面敞开的柱厅里塞了一个供奉神像的胎室进去。不过,这座神庙同样身份显赫,铭文里提到,有艾霍的五百长者(Mahajans,商人行会的领袖)、8 个城镇和 120 名当地统治者向这座寺庙捐赠了土地。这座神庙那坡度和缓的斜坡顶部同样会让人想起木制结构的茅屋,我们还能在艾霍的其他遗址群,例如Konti-gudi和Hucchappayya matha看到类似的屋顶集中出现。

如今的学者们,将拉达汗、Gauda gudi、美古提耆那教庙和Konti-gudi神庙建造的时期称为艾霍建筑的第一时期。这个时期的遮娄其建筑都有建构单纯朴质、本地色彩浓厚的特点。美古提耆那教庙建成之后不久,艾霍周围的大部分“第一阶段”神庙都停工或被遗弃——那正是波腊伐人进攻遮娄其、一代雄主补罗稽舍二世陨身战火的时代。直到许多年后杜尔迦神庙兴建之时,艾霍的神庙营造才重新开始,并且迈入了新的阶段。

所谓的杜尔迦,实际上是个讹称。它得名于附近的要塞(称为durg)遗址(也有说法认为是得名于原来建在神庙顶部的石头垒成的了望哨),并不是因为它原先曾经供奉杜尔迦女神。这座建在公元8世纪之前的神庙最大的特点就是它那奇异的形状——神庙是被一个前方后圆的马蹄形绕行回廊所围绕的。这样的奇特结构在后期印度教神殿中极为少见,后来据说甚至启发了新德里议会大厦的建筑师。

这个马蹄形的灵感来源自何处呢?现在绝大多数学者的共识是源自佛教支提窟,就和波腊伐的大象屁股神庙一样,当然目前也有人认为这种马蹄形建筑是自马图拉Sonkh早期那迦庙起源独立地发展为印度教传承的。距离巴达米不远,还有一个遗址群小摩诃库塔(Chikkamahakuta),这里有一个损毁得很厉害的神庙,时间比杜尔迦神庙可能更久远,轮廓也是马蹄形状的。此外,就在艾霍的Chikkigudi神庙附近,还能见到另外一座马蹄形状神庙残留的基础,可见遮娄其当时一直在探索这种形态的庙宇。

从正面看杜尔迦神庙,就能发现这座神庙实际上和拉达汗神庙、Gaudargudi神庙有一脉相承的特点:高高的基座和四面缓坡顶的前厅。那个高耸在胎室上方的早期北方式的悉卡罗(庙塔)反而显得有些突兀;这个悉卡罗原来和所有的北方庙塔一样,顶部曾经有一个圆盘(或日莲)形状的塔顶石(Amalaka),但是由于悉卡罗半毁,现在已经落在了神庙一侧的地面上。从前管理不善时,当地人偶尔会把它当作野餐桌子使用。

但杜尔迦神庙的价值并不止于此。走上台阶,登上基座,穿过门廊,你会看到这样的景象:

从石柱到天花板,遮娄其人用雕刻覆盖了门廊的内部,进入曼达波(主厅)的大门几乎是以木雕般的精细程度来完成的。这种重重叠叠的华丽门框和那个有点突兀的悉卡罗一样,正是来自于北方的传承。它的风格和北方邦笈多王朝时代的十大化身庙的门框非常近似,门框分为几层,装饰以人物(天女、药叉女或密荼那情侣)、假柱和卷纹饰带,下方由恒河与阎那女神、门卫和密荼那情侣形象支撑。因为两位女性河神的出现,可以确定杜尔迦神庙建于遮娄其王毗纳耶阿底提耶(Vinayāditya )统治时期(公元 681-96 年)之后。在大门上方的柱上楣构,则是仿照神庙建筑外部,有精雕细刻的假窗和牛眼龛;和北方神庙的差别在于,遮娄其人在这里的装饰用上了达罗毗荼特色鲜明的车棚顶小阁(sala),这成为后来遮娄其建筑的一个特征。门楣中央是手握两条大蛇的迦楼罗,而门楣上方正中间的牛眼龛里端坐着小小的苏利耶神像,或许昭示着这本来应该是一座供奉苏利耶的神庙(也有人认为是毗湿奴的神庙)。

如果走到门前抬头向上看,就会发现一位上半身是人、下半身是蛇躯的龙王在天花板上盘成了蚊香状,点缀着入口处的精雕细刻的顶棚。这些雕饰是如此精美,甚至显得脆弱,后来人们不得不加上了两根斜撑以防止屋顶坍塌下来。不过,继续朝里面走去的话,就会发现曼达波和胎室的内部都是空空荡荡的,远不如门廊那样吸引人。

沿着杜尔迦神庙那奇特的马蹄形回廊,主室外壁上的壁龛中现在残留着六尊神像。它们被认为是从别处搬来、切割之后硬塞进壁龛里的,注意观察会发现雕像的风格与巴达米雕刻、Ravanaphandi洞窟雕刻都不太一样,有更强烈的北方摩腊婆(Malwa)地区风格,但它们依然可称为雕刻杰作。尤其是那身倚雄牛的八臂湿婆,重心放在右足上,身姿自然优美,表情安逸宁静,大概只有后来朱罗王朝时期的国宝级“雄牛之神”青铜像可以比拟;他右边一手高举着一幅布幔,这是胜利的象征,因此这里的湿婆应当是刚刚降魔归来;他手中持着一个果子,这个充满宗教意味的象征此处却像是至尊主战斗后需要吃个水果稍事休息片刻。他右腿下有一个侏儒,正在恶作剧地拉扯神牛的尾巴;但可怜的老牛只能回头瞪视而无法反击,因为湿婆还倚靠在他身上呢。

壁龛的下方基座处以罗摩衍那故事的浮雕带装饰,基座上还留下了雕刻师本人的签名。门廊神庙柱子上那些秀恩爱的密荼那情侣同样十分动人,就像是巴达米第三窟里的药叉男女一样,这些密荼那情侣肢体丰盈,动作热烈大胆,相比其后世卡久拉霍神庙的男女形态来说更加自然,也更具亲密之美。

尽管如此,缝合怪杜尔迦神庙外表看上去依然有些稚拙,因为遮娄其的神庙形态还需要时间加以完善。而这个过程中对他们帮助最大的,将是他们的宿敌波腊伐人。

居于心中之神(Hrudhayaleeswarar)

你是存在者,你是不存在者,你是不知疲倦者,你是身心交瘁者,你是开始,你是无忧树的主,你是菩提树下古老的光芒。你的形态就好似水晶,折射着承托在它之下的万物的色泽。

———— Pattinattar, ‘Thiruvottiyur Orupa Orupatu’

公元642或643年,遮娄其首都伐陀皮沦陷,之后十五年间,波腊伐占据了遮娄其大半领土。根据后来发现的铭文判断,这一时期遮娄其的剩余力量被迫东移,但补罗稽舍二世的几个后代还为了争夺王位而争斗不休,无法团结起来抵御外敌。十五年后,由于波腊伐参与斯里兰卡的王位继承战争,无暇继续保持对遮娄其的占领,补罗稽舍二世的儿子超日王一世(Vikramaditya I)才得以战胜其他王位竞争者,平息了国内的混乱,并收回了国都伐陀皮。终其一生,这位君主似乎都在忙于将波腊伐人从遮娄其国土驱赶出去和报仇雪恨,尽管他一度获得部分成功,甚至攻占了建志,但在后来的战争中又很快再次大败在波腊伐人手下。两个国家打打停停,停停打打,似乎谁都没有占到太大便宜,直到超日王的孙子毗迦雅阿底提(Vijayaditya)登上王位,遮娄其和波腊伐才得以享有一段长久的和平时光,两国长达五十年未曾兵戎相见。

和毗迦雅阿底提同时在位的,正是我们前面提到过那位建庙狂人罗阇辛哈。漫长的和平时光为波腊伐带来了繁荣和财富,这才是罗阇辛哈得以四处大肆营造的物质基础。他也多少为此有点得意忘形——这个故事一开始提到过的那头海岸神庙旁的低头野猪足下,就写着罗阇辛哈的大名,可能他理所当然认为祖先战胜遮娄其的功绩也有自己的一份吧。

至今南印还流传着这样一个关于他的传说:罗阇辛哈在自己的国都建志修建了一座这个世界从未见过的美妙绝伦的神庙,它的辉煌壮丽足以令天神动容。国王觉得,这样的神庙即便与湿婆的居所吉罗娑相比也毫不逊色,于是兴高采烈备齐一切,准备为新落成的神庙开光。

谁知道,就在他却定好开光吉日的晚上,湿婆走进国王的梦中,告诉罗阇辛哈那一天他得要去参加另外一座神庙的开光典礼,问国王能不能换个时间。罗阇辛哈醒来后又是疑惑又是恼怒,他不敢相信这世上还有人能比他建造更美的神庙,甚至能获得湿婆的偏爱。他根据湿婆梦中所说的地址找去,却只发现一个破落的小村庄,和一位住在树下的穷困潦倒的信徒,国王问他他所建的神庙在哪里,这位信徒回答说,在他的心里。他想要为自己的神建一座居所,但却没有财富和人力,于是他便用思想去建造。这用心灵构建的庙宇,比国王用巨石建造的神庙更能受神垂爱。国王大受感动,于是湿婆从此又多了一个名号——居于心中之神(Hrudhayaleeswarar)。

那位用爱建庙的信徒正是湿婆的六十三位圣徒(Nayanars)中的普萨拉尔(Pusalar);这个故事作为虔信力量的佐证而在后世广为流传。我们无从得知普萨拉尔在心中搭建的神庙有多瑰丽,但是罗阇辛哈在建志所建的那座神庙,尽管不得不因为湿婆的偏心而推迟开光日期,但却历经了一千年二百年时光留存至今,壮美不改,依然愉悦着人们的眼睛和身心。如果要亲自看看它是否配得上罗阇辛哈那份沾沾自喜,我们就必须前往波腊伐人的首都建志——玄奘法师口中的建志补罗(Kanchipuram)去看一眼了。

在桑迦姆时代,被森林包围的建志曾经被称作“像多瓣的莲花一样可爱”;它作为波腊伐都城时,又被称为ghaṭikāsthānam,或学习场所,是当时南印的宗教、哲学和文学中心。但如今的建志,从里到外都是个特别典型的南印中等规模城市。尘土飞扬熙熙攘攘的街道上,突突车、白色瘤牛和捷豹路虎并行不悖,玻璃墙面的现代商铺、城中村般的杂乱水泥房屋和一千年历史的古老建筑相安无事,达美乐披萨就开在鸠摩罗神庙对面。八月时白天气候炎热,马路上车辆和行人都稀少;当太阳落山、气温稍减,这城市积攒了一整天的热量才会涌出,人们出来工作、吃饭、购物和去神庙祭拜,直到夜里十点大街上依然人头攒动熙熙攘攘。

从外表上看,很难感觉今天的建志还有什么印度七大圣城之一的神圣性,但它却又直到今日还被分成了“湿婆的建志”和“毗湿奴的建志”,湿婆的芒果树之主(实际上是“标志之主”)神庙、毗湿奴的与愿之王神庙、女神的“爱之眼”(Kamakshi)神庙和战神的鸠摩罗之域神庙瓜分了这个城市的宗教势力地图,昔日的佛教和耆那教遗址则被深埋在层层叠叠的后世建筑之中。

2021年4月,建志城市范围内的11座古老神庙被列入了联合国教科文组织的世界遗产预备名录。有三座神庙是经由罗阇辛哈之手而修建起来的,其中就包括了那座建于七世纪末的罗阇辛哈之主(Rajasimhesvaram)神庙,如今人们更经常地称它为吉罗娑之主(Kailashanatha)神庙。这座波腊伐的建筑巅峰之作,是罗阇辛哈王冠上的明珠,是印度目前公认的最重要、原始结构保存最好的七世纪末建筑,也被认为是目前世界上最大的砂岩寺庙。

这座古老神庙位于现代建志城的边缘,远离市中心的熙熙攘攘,受印度考古部门ASI管理。尽管神庙中依然有祭司常驻,也不时还有信徒前来拜谒,但它作为古迹的身份远比宗教身份重要。大部分时候,它都安静地沉睡在田野和绿树之中,中学生骑着自行车叽叽喳喳从它门口经过,绿鹦鹉停留在它的大门和宝顶之上。若是你不幸选择了午间时刻来访,那么迎接你的大概只有岩石地板历经千年不改的炽热滚烫。

这座神庙的最外是八座排成一排的小神庙,北边六座,南边两座,各自供奉一尊林迦在内,这些神龛由罗阇辛哈和他的王后们修建,构成了神庙最前方的第一道墙面。

走进大门之后,很快会迎上一座小型的庙堂,它是罗阇辛哈的儿子所修建的,和神庙主庙建于同一个时期,但它已经被后世修缮所用的石膏泥掩盖了原有面貌,其上的雕刻惨遭修复,波腊伐特有的优雅被白泥涂抹得粗蠢不堪。你得要绕过这座小殿堂,才能进入神庙院落的核心部分。院落完全被围墙所包裹,你很快就会留意到围墙本身就是由一个个外观如同小亭子似的壁龛所构成,墙面上几乎都被雕刻填满,两侧则是罗阇辛哈标志性的跃狮(或yali)立柱。

这些壁龛实际上是一座座小型神殿,总数有58座。神像以前安放在壁龛内部,按照神庙修建的要求,壁龛唯一的开口一律朝东,因此想要看到壁龛里面的内容,只能挤进两个壁龛之内的缝隙里、冒着砂岩散发的高温朝内部张望。但是这探险偶尔会给人惊喜:有几处壁龛内部残留下来了波腊伐时期的壁画。由于曾经被石膏泥覆盖,大部分壁画破损严重,只留残片,但颜色和线条依然鲜活如故:那涂红的掌心,残留的微笑,未来得及上色的线稿,天女云烟般的一瞥……目前保留最好的就是43号壁龛里那幅Somaskanda,前面的湿婆一家已经残缺不全,但站在他们身后的毗湿奴,历经一千三百年时光,灵动眼神和唇部笑意依然无比动人。

神庙的主体由三部分组成:神庙的主塔、原先独立的柱厅曼达波,以及一座将它们连接在一起的后世修建的封闭走廊。主塔毗摩那是比例匀称的金字塔形状,虽然每一层上都装饰了车棚顶小阁,但建筑师并没有让它们影响塔身本体的线条的流畅。在它落成之时,这座主塔一定是完全雪白的,因为铭文告诉我们,罗阇辛哈修建神庙是为了“映照他的荣耀和世尊的笑容”,而在印度传统中,湿婆的笑就是被形容为白色的,宛如吉罗娑山顶的皑皑积雪。

这座主塔目前大部分也被白黄色石膏泥所覆盖,但这是19世纪末或20世纪初修缮的成果,受后世纳耶克时期建筑影响而风格花哨浮夸,反而掩盖了塔身原本的美丽,也让人难以窥见其本来面貌。

主塔下方则是胎室,胎室和外墙之间留了一个狭窄的通道,这是后世大部分达罗毗荼神庙都有的结构绕行道(pradakshinapatha),用于让信徒步行环绕胎室向里面的神明致敬。不过,人们也传说这是波腊伐王室在危急时刻用来逃生的通道:一个入口是生,一个入口是死,死门进,生门出,无论信徒还是逃生者都获新生。

全新采用的便于加工的砂岩材质也给予了建筑师们便利,让他们可以尽情发挥以装饰建筑本身。主殿的第一层正方形外侧加上了七个向外突出的配殿(称之anga Alayas,“分支圣殿/附属神龛”),每个配殿都有单独的入口。每一个配殿的内部、外部的各个侧面和配殿之间的墙面都以让人眼花缭乱的浮雕、跃起的yali立柱、屋檐、塔顶和装饰结构填满,让这座神庙成为了波腊伐乃至达罗毗荼神庙中雕饰最为富丽的建筑。主塔和围墙之间的空间并非十分宽敞,围着这座主塔打转时甚至让人对神庙的复杂结构觉得晕头转向。

不过,吉罗娑之主最所为人称道的,其实就是填满了这座神庙外墙、壁龛和院落围墙的浮雕和雕塑,它不仅仅代表着图像学的里程碑,也代表着波腊伐人业已臻于完美的创造力和匠心。雕刻的题材包括并不限于湿婆、毗湿奴、杜尔迦的各种神话事迹,围绕着主殿外墙的雕刻水平最高。因为被建筑结构所分割,留给雕刻师们发挥的空间并不多;大部分的浮雕都需要在一个非常狭长的壁龛里完成。而在吉罗娑之主神庙里,工匠们不仅完成了波腊伐人所一直追求的目标——叙事感和趣味性,还将那精心构筑的布局的装饰性也上升到了一个无以伦比的高度,这是印度艺术史上对小空间内布局处理和内容表现的巅峰。

“面南之主”(Dakshinamurti)湿婆像一如其名,位于主殿的南壁上,这是湿婆象征智慧和知识传导者的形象。壁龛上方是以摩羯图案构成的拱门装饰;陷入墙体的壁龛(这种壁龛称为Devakoshthas)之中,湿婆坐在树下,似乎正在说法;聆听他说法的听众,包括了环绕壁龛周围的苦行老仙人、梵学生和游方僧人,也包括了一群安静的狮子,湿婆座下的两头小鹿(和鹿野苑说法图相似),他座位上的一条眼镜蛇,栖息在他身后树上的鸟儿,以及乖顺地伏在画面下方的大象。这会让人想起商羯罗对面南之主的赞颂:

多么美妙的奇迹啊!老师年轻,学生却是老迈长者;他的教导只是沉默,但看啊,所有的疑惑都解开了。

壁龛下方,那宛如从石墙中探头出来的伏地大象非常生动。隔着几千里的海洋,在印尼日惹的建于一个世纪后的门杜寺(Mendut Candi)能看到几乎完全一样的处理方式,想必是夏连特拉王朝的工匠们从波腊伐人这里学到的。

在“黄昏坦达罗”(Sandhya Tandava)中,工匠们完成了一个近乎不可能的任务:把一个舞姿非常狂放的湿婆塞进了壁龛里。左边是注视着湿婆舞蹈的帕尔瓦蒂和神牛,右边是为湿婆击鼓伴奏的他的侍从迦那们,对湿婆身体姿势和手臂格局的安排,让这幅实际上是深浮雕的作品具有了浅浮雕一样的装饰性趣味。

在主殿北面,有一幅毁灭三连城者(Tripurantakamurti)湿婆像。八臂的湿婆一脚踏在战车边上,手持长弓,似乎已经做好了准备打算一箭射穿阿修罗的三连城,作为其御者的梵天被挤到了画面边缘;两边的小壁龛里分别是表情看起来充满威胁的畏怖女(Bhairavi)和正在奋战的杜尔迦两位女神。但是,根据泰米尔地区的一贯传统,他们并不会真的表现湿婆张弓的场景,体现迎战时那份自信才是主要目的。德国学者Gerd J.R. Mevissen在吉罗娑之主整座神庙里还发现了不少幅三连城这个充满了军事征服的意味的主题的浮雕,这是一件非常有趣的事,因为罗阇辛哈在位期间其实从来没有发生过重大战争。

挨着三连城毁灭者的这一幅“瑜伽之主”(Yogesvara)是我个人最喜欢的一幅浮雕。它的主题其实是存在争议的,因为人们不能确定呈瑜伽坐姿端坐的湿婆身下被压制的形象到底是谁:是死神?是阿修罗水持?还是象征愚昧的恶魔?和许多象征湿婆降伏敌手的图景不同的是,这一幅浮雕中的湿婆并未采取暴力,他本身的平静、镇定和智慧让他得以征服一切——不管对手是死亡的恐惧、贪婪和欲望或是愚昧无知,之所以称之为瑜伽之主是因为他赢得了内在的战斗。后世修缮时为这幅浮雕加上的石膏泥保留了一半,脱落了一半,而两相对比,更能体现出当初的修缮工作对雕刻及建筑本身的美造成的负面影响,只要对比一下画面下方的梵天和毗湿奴就能明白了。

围墙壁龛上也有诸多有趣的浮雕作品,例如下图里这个化身野人的湿婆和阿周那的大战,他们对称的拉弓姿(一脚向前、一脚弯曲)被处理得非常戏剧化,很想让人对他们喊“要打去练舞室打”。不知在这幅浮雕完成的时候,大诗人婆罗维的长诗《野人与阿周那》是否依然在波腊伐的宫廷中时时吟诵呢?

于是,就如同烈日蒸发液体

湿婆让阿周那的所有箭簇耗尽

后者有苦行之力和勇士精神加持,

依然渴望越过这战斗之海。

若是对比波腊伐早期雕刻和吉罗娑之主神庙雕刻,就会发现波腊伐的艺术风格已经悄然发生了一些变化:早期的那种几近矜持的端庄,已经变得活泼、外向、富于动态;人物从修长俊秀变得壮健有力;服饰和建筑,都开始朝着华丽繁复的方向发展;表现形式从原来的自然主义演进为戏剧化、风格化。固然,这是因为建筑格局和雕刻材质变化给予了工匠们更多选择,但也有许多人相信,这是受到了遮娄其风格潜移默化的影响。此时,遮娄其和波腊伐都已经和平多年,两国商贸和文化往来想必也很频繁,这是一件自然而然的事。

然而,就在建志的吉罗娑之主神庙落成后不久,这种和平就被打破了。

毗迦雅阿底提在位期间,遮娄其和波腊伐虽然得享长久安宁,但遮娄其人从来也没有忘记过近百年前被波腊伐攻占国都的国耻。毗迦雅阿底提的儿子超日王二世(Vikramaditya II)和他的祖先补罗稽舍二世一样是位雄心勃勃又有军事才能的君主,成年之后便成为父亲的共治者,一直渴望着为祖先报仇雪耻。公元730年,趁着波腊伐陷入罗阇辛哈死后的内乱,当时还身为王储的超日王二世便联手西恒河王朝发动了对波腊伐的侵攻,并在战场上杀死了波腊伐的国王波罗蜜湿伐罗跋摩二世(Paramesvaravarman II)。

这场战败让波腊伐陷入了王室后继无人的窘境。迫不得已,大臣们只得前往当时的柬埔寨,从波腊伐王室很早就已经分出的一个旁支中迎回一位继承者南迪跋摩二世,但他当时不过是个十二岁的孩子,人生地不熟,根本没有力量统合分裂的波腊伐王朝和领导军队对超日王二世进行反击。果不其然,三年之后,已经继承王位的超日王二世再度卷土重来。这一次,他终于实现了父辈们历经多年而未能完成的目标:大军压境之下,南迪跋摩二世被迫撤离建志,遮娄其的军队占领了波腊伐的国都。马哈巴利普拉姆那象征遮娄其的野猪被打碎,有可能也是在这个时期发生的。

当超日王二世带领大军进驻建志时,他的心中一定充满了复仇的快意。将近百年之前,波腊伐人在伐陀皮烧杀抢掠,大肆掳夺王宫和神庙的财富,使得这座遮娄其的王都从此风光不再;超日王二世一开始肯定也想要在建志如法炮制,好将这百年屈辱一口气洗清。

但是当他走进吉罗娑之主神庙时,他改变了主意。

这个征服者被这神庙的美征服了。

那一瞬间,超日王二世从一个复仇者变成了一个信徒。他没有掠夺和摧毁这座“皑如山上雪,皎若云间月”的神庙——尽管这里铭刻着波腊伐王室的起源和世系,罗阇辛哈的自我吹嘘(包括声称波腊伐的王室乃是《摩诃婆罗多》中婆罗堕遮一族的后裔、德罗纳之子马嘶的血脉)比比皆是。遮娄其的国王只是在“吉罗娑之主”的曼达波中留下了这样的铭文:

受室利和大地女神宠爱的超日王征服了波罗蜜湿伐罗的建志,夺取了罗阇辛哈的财富,但又将它们归还给了神。凡是违令扰乱此地和平、污损这铭文之人,将视同如谋害建志的集会(ghaṭigeyâ mahâ)学者的罪犯。

这铭文由一位叫做无制(Anivarita)的人负责铭刻,有人认为他是一个工匠头领,也有人认为他是遮娄其负责战争与和平事务的大臣(sandhivigrahika)。这个名字还会再次出现。

无论如何,我们能从多份铜板和铭文中确知的是,超日王三世并没有摧残和蹂躏建志的其他部分,让它和昔日的伐陀皮一样从此一蹶不振。他善待了波腊伐的臣民,维系了城市的秩序,而建志和它所有的精神与物质遗产也由此得以幸存至今。

不过,当超日王二世离开建志时,也并非什么都没有带走。除了波腊伐王室的财富、战象和旗帜之外,他也把修建起那美丽神庙的波腊伐的匠人带回了遮娄其,包括那位负责将他的铭文留在了吉罗娑之主神庙的无制。

他的目的地并不是伐陀皮,而是遮娄其王朝的“加冕之都”帕塔达卡尔(Pattadakal)。就在这里,一座后世的世界遗产即将诞生,而它正是波腊伐与遮娄其这两个王国战争火种所育就的艺术之花。

胜者弯腰采撷之花

在波腊伐和遮娄其那段短暂又漫长的和平时光中,不仅仅是波腊伐在发生变化,遮娄其也同样在受着外界影响而慢慢发生变化,毕竟遮娄其一直都很乐意吸取众家之长。

摩诃库塔(Mahakuta)的神庙群离巴达米十四公里远,昔日神庙水池已经成为村庄里孩子们嬉闹的游泳池。就在这个地方,遮娄其人也开始尝试着兴建多种风格的神庙。在神庙群中的建于七世纪末的桑迦姆之主神庙外壁上,有我心目中最美丽的一尊半女世尊像。他/她已经超越了波腊伐早期那种过分矜持的端庄,以及巴达米第一窟里那种粗壮、僵直的状态;他/她的身躯弯成优雅的三曲姿(Tribhanga),属于帕尔瓦蒂那一半丰满而肉感,下半身穿着纹饰富丽的织物;湿婆那一半装饰以新月、骷髅和毒蛇,腰上缠着虎皮,手中却持着镜子——这是一个很特别的表现方式,因为后世半女世尊基本上都是由帕尔瓦蒂手持明镜,以映照神我和自性的本质。从左边看,此时的湿婆似乎刚刚放下镜子,沉浸在某种深思之中;从右边看,帕尔瓦蒂抬起手来,轻轻触摸着象征女性气质的耳环,似乎对自己和丈夫合二为一的模样感到半是满足、半是羞怯,双方都在对这个全新的身份和状态进行着重新确认。这种“克制的优雅和沉思的气质”,以及通过肢体语言对情感进行微妙复杂的处理方式,并不是遮娄其人原有的专长,有人认为这是遮娄其人的北方邻居、当时已经被遮娄其所征服的卡拉丘里人带来的影响。

我们还能在其他地方看到那一时期遮娄其雕刻的杰作。在孟买的原威尔士王子博物馆里(现在改名为希瓦吉博物馆CSMVS)里,收藏了来自同属于Aihole神庙群的8世纪早期Hucchappayya gudi神庙的几组装饰壁板,题材包括了湿婆、毗湿奴和梵天的形象。其中的梵天雕饰板,甚至可以称之为这位创造之神在印度本土中最好的形象之一了。

如果把这些雕刻与遮娄其早期的雕刻(特别是巴达米石窟时期)的风格做一个对比,能看出这些装饰壁板的风格显示出创作者对人物和空间安排的一种深思熟虑,即完全不会单单为了展现神明的形态而牺牲掉装饰性和美感。这种对趣味性的强调,隐隐约约有着波腊伐的影子。或许在那段漫长的和平时代,工匠行会们也会往来于两国边境,为曾是死敌的国王们工作吧。

不过,这种交融和变化,还是在遮娄其的“加冕之都”帕塔达卡尔表现得最为明显。

帕塔达卡尔和伐陀皮与艾霍都不太一样。在历史上,这里并不是一个经济或人口中心;它与其说是一座都市,还不如说是遮娄其国王们的胜利碑,正如其名“加冕之都”那样,是一个单纯的仪式和宗教用地。它与艾霍、巴达米相距并非很远,若只是走马观花的话,一天就能游览完这三个地方。尽管它在1987年就被选入联合国教科文组织世界遗产,但2010年我第一次来这里的时候,此地依然并不是个热门旅游地。所有来访的外国人需要在一本巨大的签名簿上留下自己的护照和国籍,签名数量远称不上可观。

由ASI维护的帕塔达卡尔是一处美丽的遗址公园,绿色的草坪环绕着红色的神庙群。对印度教建筑稍有兴趣的人,在踏入这里、第一眼窥见神庙时便会觉得奇妙:在联合国教科文组织对此地的描述中,它的价值主要在于“折衷主义艺术的高潮”和“印度北部和南部建筑形式的和谐融合”。事实也确实如此:如今被囊括在帕塔达卡尔遗址保护群中的,有9座印度教神庙和1座耆那教神庙,而在它们之中,既有北印度(那迦罗,Nakara)风格的建筑,又有南印度达罗毗荼风格的建筑。这两种风格平行陈列在此,却又显示出奇妙的协调,就好像它们本该如此,如同恒河与阎木拿河的交错乃是天命注定和理所当然。

迦拉迦之主神庙(Galaganatha Temple)是北印度那迦罗风格建筑的代表,通常认为它建于8世纪。自从艾霍杜尔迦神庙那个略显尴尬的悉卡罗之后,遮娄其人已经找到了更好的办法让北方风格更好地融入到本地建筑之中去,圣殿本身和悉卡罗的大小得到了协调的搭配,悉卡罗的曲线相比起杜尔迦神庙也变得更加流畅。

迦拉迦之主神庙这一类的悉卡罗被称为 Latina-Rekha(圈,环)式悉卡罗。远远看上去,庙塔就好像很多层饼干叠在一起,庙塔各面上还有带人头的牛眼窗装饰的突出立面,这种立面也是北方悉卡罗的特点。

在这高耸的悉卡罗之下,依然能看到那熟悉的朝向四面的遮娄其特色缓坡顶,它覆盖了环绕塔身一周的绕行通道。悉卡罗正前方有个突出的建筑结构,用于装饰,一般根据其特点称之为鹦鹉喙(śukanāsa),但迦拉迦之主的这个部分已经毁坏了,看起来似乎是和原来主殿前应该有的主柱厅曼达波一起被有计划、有步骤地拆除的。另一座迦湿万有之主(Kashi Visvesvara)与它相似,但保留了斜坡顶的曼达波。

另外一座北方那迦罗风格的神庙是贍部林迦神庙(Jambulingeshwara temple),相比其它的塔形异常矮壮,就好似一个胖红薯;它鹦鹉喙部分装饰着一尊非常出色的舞王浮雕。它的面前本来也应该有个更大的曼达波,但现在只剩下一个小小的半厅,原来的曼达波只余地基石台。

这种遮娄其北方风格的建筑,除了帕塔达卡尔之外,还能在更东的文耆地区见到,典型代表如特伦甘那邦的阿伦布尔的遮娄其“九梵天”神庙群。

不过,在整个神庙群中,最大、最精美的三座神庙,依然是达罗毗荼风格为主的,一座是比较早期的桑迦姆之主神庙,一座是异目者(Virupaksha)神庙,一座是白如茉莉者( Mallikarjuna)神庙。后面这两座神庙,正是为了庆祝超日王二世战胜波腊伐人而修建的。

桑迦姆之主神庙是整个建筑群里最早落成的达罗毗荼式建筑之一,根据铭文记载,这座神庙始建于在毗迦雅阿底提耶时期。由此可见,在超日王二世征服建志之前,遮娄其人早就已经在认真学习老对手的建筑风格了。不过,这座神庙并没有完全完工,主殿前方的曼达波也是后世增建的。相比起异目者神庙和白如茉莉者这两个后辈,它在格局和华丽程度上都要逊一筹,尽管从它那没有一个重样的镂空石窗上,依然能看出遮娄其人对富于变化的装饰的热衷。

异目者(Virupaksha)神庙得名于湿婆的形态——他有非同寻常的第三只眼。不过,这并非是它最初的名字,资助建造这座神庙的人是超日王二世的王后路迦摩诃提毗(Loka Mahadevi ),因此它一开始是被称为路迦之主(Lokeshvara)神庙的。在它的铭文中,提到超日王二世曾经“三次”征服建志。这座神庙从格局和建筑风格上都和吉罗娑之主极为相似,因此艺术史学家们才能认定当初超日王一定从建志带走了大批工匠,让他们为自己服务。

就像吉罗娑之主一样,异目者神庙是被以车棚小阁为顶的围墙包围起来的,沿着围墙内壁上原本有若干供奉附属神祇(parivaradevatas)的小神龛(一说28座,ASI认为有32座),但如今残存下来的已经寥寥无几。在神庙前面有一个供奉神牛南迪的小堂。主殿上方的毗摩那主塔高三层,17米,比吉罗娑之主要矮些,不过依然呈现出完美的金字塔形状,也是当时最高的遮娄其建筑。主塔正前方还有一个非常突出的鹦鹉喙,这是吉罗娑之主神庙没有的特色。主殿前有一个很大的曼达波,曼达波两侧各还有一个小神殿,分别供奉着犍尼萨和杜尔迦。

就和吉罗娑之主神庙一样,异目者是因为其内外雕刻高超的艺术水准而闻名的。环绕着主殿走一圈,会看到墙上壁龛(Devakoshthas)里装饰的各种各样出色神像,湿婆为主题的占了多数,但也有毗湿奴与《罗摩衍那》里的题材。即便是从未受过训练的目光也能看出这些浮雕受到了波腊伐风格多大的影响;它们兼具波腊伐式的典雅、装饰性趣味和遮娄其式的活力和华丽,人物也再不是巴达米时期的那种壮健、肉感,而是具有了波腊伐式的修长、秀气和苗条。

不过,在这达罗毗荼风格的建筑上,依然保留了遮娄其建筑的一个主要特色——那就是精美的、花纹多样的镂空石窗。传统的达罗毗荼建筑封闭四墙,内部多半非常昏暗,但遮娄其人一直通过石窗为神庙内部采光,从拉达汗到杜尔迦神庙再到如今的异目者神庙莫不如是。不过,相比起艾霍第一神庙建筑期那朴素的几何花纹石窗,异目者神庙的石窗已经将石材可雕凿性发挥到了极致。就如同下面这个石窗,窗子被雕成了两只头尾交织、共同叼食莲花的水鸟模样,孔雀一般的羽毛形成的漩纹至今依然保留着它的精美与雅致。

同样富有遮娄其特色的,也包括它被装饰得异常饱满的曼达波前方的半厅,或说门廊。拾步走上台阶,向两边看去,能看到门口柱廊一侧柱子下方有成对的服饰华丽、模样恩爱的男女。向矗立在柱廊两侧的门卫行注目礼之后,经过雕刻着财神俱毗罗的壁龛里就能进入神庙内部了。

艾霍、巴达米时期,遮娄其神庙内部相对朴素,但异目者神庙内部不会让人失望。支撑曼达波的十八根石柱上都布满了精美的雕刻,上方的纹饰带尤其出色,以《摩诃婆罗多》、《罗摩衍那》、往世书和《五卷书》的故事作为题材;按照遮娄其的传统,负责建造的匠人还在纹饰下方留下了自己的名字。其中有一处铭文提到,负责设计和建造这座神庙的建筑师,因为其技艺精湛,而获得了“三界大师(Tribhuvanachari )”的称号,而他原来的名字是无制(Anivarita)。这位成了大师的无制,是否与为超日王二世在吉罗娑之主神庙刻下铭文那个无制为同一个人呢?

在柱厅四周的石柱下方,陈列着成双成对、姿容美好的密荼那,或许原型是遮娄其宫廷贵族,因为他们并不像药叉男女那样没羞没臊地黏糊在一块儿,而是亲密却不失端庄地并肩站立,男性温柔地搂着女方的肩膀或手臂,好似在拍一张古代的夫妻标准照。不过当地人更喜欢将罗摩和悉多、黑天和罗陀或迦摩和罗提的名号冠在这些情侣头上——或者至少会煞有其事地这样告诉傻乎乎的游客。

白如茉莉者( Mallikarjuna)神庙同样得名于湿婆的一个称号。它从各方面来说都是异目者神庙的姊妹庙:两者格局几乎相同,只不过在白如茉莉者神庙主塔上方的那个宝顶石是圆形的,而异目者神庙的宝顶石是方的。相比起异目者神庙来说,白如茉莉者要小一些,保存情况也要差一些,外壁的许多雕刻都已经无存。它的捐造者是Trailokya Mahadevi,超日王二世的另一位王后,也是路迦摩诃提毗的姐妹。

白如茉莉者神庙内部有一块雕饰板特别值得注意。它的题材是杜尔迦诛灭水牛魔——但是一看就会发现,这浮雕饰板从画面格局和表现方式上,几乎与我们前面提到过的那副马哈巴利普拉姆的诛水牛魔巨型浮雕一模一样,只是把它给简化、缩小了。由于诛水牛魔故事的这种表现手法是波腊伐首创的,这再次说明遮娄其很有可能直接从被征服的波腊伐领土上引入了大批工匠。

这是多么奇妙的一件事:百年之前,波腊伐或许正是受着遮娄其人辉煌壮丽的巴达米石窟的启发,开始在马哈巴利普拉姆进行自己的建筑实验;而百年之后,当波腊伐的建筑结出硕果,遮娄其人又将其学去。这美丽的异目者神庙和白如茉莉者神庙,仿佛成了波腊伐对遮娄其的酬师礼。

然而,后世的考古学家们发现,这些神庙被使用的时间并不长,哪怕皇室的典礼用神庙也是如此。落成之后没有多长时间,这些神庙,包括帕塔达卡尔这座城市本身很快就被遗弃了。

异目者神庙和白如茉莉者神庙的建造象征着遮娄其的全盛时期。但是恐怕超日王二世自己都没有想到,一个王朝从极盛到衰亡的速度会那么迅速。或许是因为超日王二世和遮娄其将太多的精力和资源都投入到了心目中的头号敌手波腊伐之上,他和他的继任者都忽略了来自国内的威胁。遮娄其的一个主要的诸侯(萨蒙塔)在遮娄其忙着对波腊伐发动战争时迅速崛起,并且在超日王二世的儿子在位期间对自己原来的宗主发起了叛乱。遮娄其对此毫无准备,节节败退。公元753年或757年,曾经荣耀一时的大国遮娄其灭亡了,此刻距离它击败波腊伐不过20余年。取它而代之的霸主,叫做罗湿陀罗拘陀(Rashtrakuta),或称拉什特拉库塔王朝。它更加穷兵黩武,更加雄心勃勃,将成为后世的马拉塔朝廷之前第一个在德干高原雄霸印度南北的帝国。

帕塔达卡尔就此沉寂。尽管后来罗湿陀罗拘陀人在这里多多少少做了一些增补工作,但并未让这座加冕之城恢复昔日的荣光。13世纪之后,卡纳塔克地区的政权更替和争夺不断,帕塔达卡尔所在的河谷从这一位统治者转移到那一位统治者手中,幸运的是战火没有对遗址群造成彻底的破坏。但在印度考古部门ASI接管帕塔达卡尔、进行大规模的清理和发掘之前,它所有的神庙已经被村庄包围、淹没。

在这片被人遗忘的众神宫殿里,如今唯一一个还“活着”的神庙是异目者神庙,神庙最深处胎室和林迦的祭拜依然在持续。一千多年前,当这座王室神庙被建成之时,贵人们在此庆祝着战争的胜利和加冕的荣耀,做着帝国永久不灭的梦;而如今,神庙聆听的祈求是牲畜健康,化肥减价,求职顺利,相亲如意。当国王、王后、将军和大臣们都悄无声息地离开后,让它的供奉延续至今的,唯有普通人的祈求和渴望。

最后的庭院

我无法数清逝去的国王世界,在你之后也将大量存在,摧毁城堡者啊!如今我看不到那些帝王,他们享受大地及其树木、药草、珠宝、河流、山岳和矿藏……光芒逼人,但都被时间带走。——《摩诃婆罗多》12.220

在超日王二世从建志带走了波腊伐的珍宝、财富与工匠之后,那位远从柬埔寨而来的少年国王南迪跋摩二世流亡了十多年,寻求重归王位的办法。为了获得支持,他与罗湿陀罗拘陀的国王、推翻遮娄其王朝的霸主檀丁杜尔迦(Dantidurga)结盟,并娶了他的女儿,在罗湿陀罗拘陀的帮助下,他终于得以回到建志,因此后来就连他的继承者之名檀丁跋摩(Dantivarman)都来自于檀丁杜尔迦。

但是,他并没有从此过上和平的生活。重新登上王位后,超日王二世的儿子便再次前来攻打波腊伐(这场战争很有可能是耗空遮娄其国力的最后一根稻草);而波腊伐的另一个邻国、古老三王国之一的波陀耶此时见到波腊伐国势衰弱,也多次入侵波腊伐,南迪跋摩二世登基的头三十年里不得不一直在战争漩涡中苦苦支撑;而在他晚年,波腊伐和罗湿陀罗拘陀也陷入了战争,王室的姻亲关系也没能阻止两国反目成仇。

但谁也没有想到,这位命运多舛的君主南迪跋摩二世在如此困难的情况下,依然维系了波腊伐这棵岌岌可危巨树的命脉,将它从亡国边缘拯救了回来,让它比起老对手遮娄其还多延续了一百多年的国祚。证据表明,在他统治期间,波腊伐的宗教与教育依然维持了繁荣。

公元770年,南迪跋摩二世在建志建起了一座献给毗湿奴的神庙,取名为“Parameshvara-vishnugriha(意思是Parameshvara的毗湿奴之居)”。这座如今被称作“毗恭陀之王(Vaikunta Perumal)”的神庙,是波腊伐建筑最后的巨构。从任何一种意义上来说,它都十分独特。

这座神庙位于建志市内,和一个清真寺并肩而立,想要找到它还得费点小功夫。这座神庙是开口朝西,而大部分印度教神庙都朝向东方,部分毗湿奴神庙会朝北。除了它之外,这个世界上只有另外一座朝西而且声名遐迩的毗湿奴神庙,那就是吴哥窟。

“毗恭陀之王”同样被围墙所包围。从外面看,高度和风格精心设计的墙和塔身融为一体,这是从海岸神庙开始延续的波腊伐神庙的一个特征。但“毗恭陀之王”的围墙不像“吉罗娑之主”一样被壁龛分割,而是建成了一条环绕神庙的走廊。走廊的立柱依然是波腊伐标志性的狮子立柱——但它们已经不像罗阇辛哈的狮子那样趾高气扬地腾跃起来,而是回归到了“五子神车”中的宁静而庄严的蹲坐姿态。围墙的内部上布满了浮雕,这种整个走道一侧墙面上全是浮雕的做法在印度也比较少见,同样地会让人想起吴哥窟。这些浮雕具有非比寻常的贵重价值,因为它们的题材并不是表现各种神话,而是波腊伐的整部王朝历史。叙事顺序从西边开始,从波腊伐的诞生开始讲起,先说到婆罗堕遮家族的历史,德罗纳与马嘶的故事,之后就是王朝祖先从一枝新叶(正是波腊伐这名字的来由)上诞生的传奇。其中还有很长一段篇章是关于南迪跋摩自己的故事,十二岁的他和家人离别,从远方前来此地,面对内部权力斗争,战争,放逐,重归王位的挑战……

一位在神庙里闲坐的老人还指引我们找到了入口左侧的墙壁上“中国商人”觐见波腊伐国王的画面。他似乎穿着一件右衽的长袍,胡须和发型都像是汉人,手中还握着一柄拂尘。那时波腊伐已经和唐朝很久没有正式的外交往来了,但我们并不知道贸易是否中断。

毗恭陀之王的主体建筑也是由砂岩所建,花岗石的庭院并不宽大,主殿和回廊之间的距离窄小,导致在院落里抬头拍摄或是观赏主塔毗摩那成了一件困难之事。它的四壁上同样布满了雕刻,几乎全部都是毗湿奴相关题材。然而可惜的是,这些雕刻保存得远不如吉罗娑之主神庙那样完好。后来修缮覆盖上的石膏泥实际上严重破坏了雕像的美感。

在南印历史上,神庙的建造大致遵照两种模式:一种是由原来的朝圣和宗教中心自然发展而来,皇室会给予赞助,但神庙的建造和管理相对独立,改朝换代并不会对神庙造成太大的影响,因为信徒无论如何都会朝圣地聚集;但是反过来说,神庙也很难保持最初的原貌,因为它会被持续地重新翻修和增建。按照南印民间流行的规则,不管神庙情况如何,每十二年(一个木星周期)都得对其翻修一次。但是,若是后来者水平不行,那么神庙最终都会变得面目全非。另一种神庙则是完全由王室“定制”的神庙,它们的建造有清晰、明确的规划,代表了那个时代最高的技艺水平,能充分体现当时的审美趣味和意识观念;一旦失去君主的支持,这些神庙都会逐渐被人遗忘、抛弃乃至破坏。不过,若是它足够幸运而留存下来,因为它能长期保持其建成时的状态,反而能够成为宝贵的建筑和雕塑资料。

“毗恭陀之王”的身份非常特殊。它是波腊伐的王庙,但与此同时,它也具有宗教上的神圣地位:它是南印毗湿奴108处受颂圣地(Divya Desam)之一。它所有的幸运和不幸都来自于这种双重身份:作为波腊伐王庙,在王朝灭亡后,它确实逐渐被冷落,建志毗湿奴崇拜的中心很快回归到了与愿之王(Varadharaja Perumal Temple)去,但这也让“毗恭陀之主”保持了大体结构上的完整;但另一方面,作为受颂圣地,千年它依然香火不绝,维护也一直在进行,然而修缮方法(例如用砖头和灰泥填塞空隙)却又对神庙造成了无法弥补的损伤。

就像当初那没有完工的“法王神车”一样,毗恭陀之王的毗摩那主塔并不像其他达罗毗荼神庙主塔那样完全中空,而是被分割成三层,形成了三个不同的胎室,分别供奉着毗湿奴的坐姿、卧姿和立姿,三个胎室均有自己的绕行通道,这种布局在此之前几乎绝无仅有。研究这座神庙多年的美国学者Dennis Hudson试图用五夜派(Pancharatra)的思想去解读这种布局。他认为,最高的圣所代表着神的粗身(sthula-sharira,物质躯体),祂如此而立于此世之中;中间的圣所是神的细身(sukshma-sharira),祂躺在那里作为世界的源头;底部的圣所是神的清净存有之体(shuddha-sattva),也是信徒能到达的最高精神家园,神端坐着照拂与满足他的信徒。

这三层胎室如今只有最下面的一层时时开放。但想要去参观它上方奇特的二、三层内殿似乎并非完全不可能,我在庭院里游荡时就有人挨近,告诉我只要给他若干卢比,他就能带我去看上面的楼层。我最终没勇气那么做。对于那半生动荡的波腊伐国王来说,这座圣殿就像他的心脏;他在一个混乱的时代中将自己深爱的神藏在了这里;而那些铭记了他人生和波腊伐漫长历史的墙壁浮雕,就宛如他的肉身,紧紧包围着这颗充满祈求的心。

我那肤色黝黑的神,

站立于此,若无其事;

他已将三界整个吞下:

神灵,还有攥着国土的贤王们;

好似母亲将孩子藏在子宫里——

而我在他的首可之下

也将他一口吞下

好好藏在了自己肚腹中。

——Nammalvar,Tiruvaymoli 8.7.9

南迪跋摩二世是个长寿之王,至少统治了波腊伐六十五年,他的儿子檀丁跋摩与他一样长寿,也统治了五十年。但是,在他们之后,波腊伐再也不是那个能光耀千里、文化影响力远及东南亚的文明之都了。波腊伐再也没有产生如同吉罗娑之主或是毗恭陀之王这样出色的神庙,波腊伐人的艺术创造力好像已经消耗殆尽,再也激发不出新鲜的火花。

在这个王朝的末年,它在军事上越来越依赖来自于高韦里河流域的强大诸侯、昔日达罗毗荼三王国之一的朱罗。波腊伐最后一个国王阿婆罗吉陀跋摩依靠朱罗击败王位竞争对手和波陀耶王朝的威胁后,将一个叫做坦焦尔的城市“奖励”给了朱罗王国。他没有想到自己是在养虎为患。当朱罗在坦焦尔立稳了脚跟,转头就举起反旗开始攻打波腊伐;但相比起罗湿陀罗拘陀,朱罗的反叛似乎更理直气壮——毕竟几百年前,波腊伐曾经从它手里夺走了建志。公元 897 年,阿婆罗吉陀跋摩败亡于朱罗国王阿底提耶之手,那个曾经强大、富裕、充满创新精神和文化魅力的波腊伐,从此消失在历史之中。

至此,波腊伐和遮娄其这对仇敌的恩仇终于彻底落幕了。这两个王朝,曾经彻底地改写了南印的政治和文化图景,也都曾坐拥雄兵和难以尽数的财富,雄霸一时,不可一世。后来者将永远不会知道波腊伐和遮娄其之间的战火曾烧尽了多少生命,帝王的宝座筑建在多少泪水之上,又有多少人性和智慧的光芒曾在刀剑和阴谋前化为灰烬。我们能触摸到的,只有海岸边的花岗岩,玛拉普拉巴河谷里的红石,建志的砂岩,以及由它们垒砌和造就起来的、这两个王朝千千万万过往者祈愿凝固的形态。

这就是历史隐退的方式:它浸入大地中,融在河水里,消弭在空中,变成了所有庙宇和残垣断壁的基石,人们走过它、喝过它、尝到它,但却再无法一字一句读它。

Tānam

正如泰米尔习语“vinay yaccam(行为的残余)”所表明的那样,行为会在人身上留下某种物质的残余或痕迹,这些痕迹不是静态的。它们具备丰沃的潜力,可以描述为“种子”,它会生长并结出果实;而这果实是甜是酸,取决于最初那行为的品质。能产生最理想痕迹的行为,是Tānam,给予。

—— Samuel K. Parker

很久很久之前,有两个王国,一个被椰林和河流环绕,一个栖身于红石河谷。

它们恨彼此,它们爱彼此。它们毁灭彼此,它们创造彼此。

就像是天空中的两片发蓝的雷云,它们厮杀在一起,剑戟反光如同闪电,战象怒吼好似雷声,它们招来了好一场壮观的暴风骤雨,但是也因此而耗尽了自己。

云散之时,天空没有留下痕迹。曾被洒落雨水的大地上,树木生出了嫩芽新枝,花朵绽放。

2010年,我去了巴达米、艾霍和帕塔达卡尔;2012年,我去了马哈巴利普拉姆和建志,2018年又去了一次。不过后来我发现,要与遮娄其和波腊伐结识,并不一定要真的前往它们的国都或者纪念碑。在许多意想不到的地方,心怀好奇的来访者都会与它们不期而遇。

朱罗王朝是在波腊伐的废墟上成为帝国的,但这个王朝依然只是波腊伐的萨蒙塔(诸侯)之时,就向慕着波腊伐那种从容不迫的优雅。今天,在坦焦尔附近有一座建于7世纪的Tirupullamangai神庙,这座甚少有人知晓的神庙保存了一批最出色的朱罗早期雕刻艺术的范本。相比起朱罗全盛时期那已经显露出刻板迹象的石雕,这个神庙中的雕塑体态修长纤细,表情生动柔和,五官尤为秀美;最为出色的是站立在牛头之上的考拉维(杜尔迦像),即便是长年祭拜的烟熏火燎让雕像变成了黑色,也无损于她的纤长秀丽和那份英勇、自信、坚定的内在力量。这些都是直接从波腊伐艺术中吸收的事物。

Tirupullamangai神庙建成四百年后,朱罗王朝雄霸南印,波腊伐则已被时神吞噬。为朱罗王朝奠定帝国基业的大帝罗茶罗乍在某次巡游中来到了波腊伐故都建志,探访了吉罗娑之主神庙。就和200年前的超日王二世一样,这个皇帝被“吉罗娑之主”的美所震撼了。他满怀敬意地称这座寺庙为Kanchipurattu Periya Tiru-k-karrali,即建志的巨大石庙,并留下了捐赠和保护神庙的铭文。或许就是在它的启发之下,他后来在自己的国都坦焦尔修建起了属于他自己的吉罗娑、自己的巨大石庙,也就是那座巍峨辉煌、堪称花岗岩史诗的“神庙中的转轮王”—— 坦焦尔大庙 。

在坦焦耳大庙之后,朱罗王朝还建起了“征服恒河之地”大庙、爱罗婆多之主大庙和Kampaheswarar大庙,它们被合称为朱罗朝四大庙(其中三座是世界遗产),人们在它们身上都可以依稀看到从海岸神庙到“吉罗娑之主”神庙的痕迹:精美的、比例匀称的建筑结构,还有那线条流利、叫人印象深刻的塔身。

从坦焦耳向西南朝着马杜赖而行,就会来到波腊伐的邻国波陀耶(Pandya)王朝的疆域。波陀耶并没有留下太多让人印象深刻的艺术和遗址,但建于八世纪的卡卢古马莱的岩凿寺Vettuvan Koil非常值得一提。这是一座从山顶向下挖掘凿就的神庙,尽管它未能像最终完成,建筑的精美和雕像的秀雅依然打动人心。从其风格中,我们也能读出从波腊伐一脉相承的许多东西。

离开这些遗址,在印度南方每一个村镇每一个城市漫无目的游荡时,总能在大街小巷遇上各种色彩缤纷的神庙。朱罗朝衰落之后,达罗毗荼建筑益趋于程式化,尽管其中也不乏精美或宏大者。五彩缤纷的超高塔门的重要性压过了神庙本身,神庙原本规整、开阔的格局和建筑和雕塑和建筑的多姿多彩则在一次次的重修中逐渐失去了原本的模样。然而,即便是那又叫人着迷、又叫人觉得繁赘的塔门,它最早的、较为朴素和优美的形态,依然来自于波腊伐人当初的创造。

我不会忘记在日惹门杜寺看到那头从石墙里伸出脑袋的大象时的惊喜:那就好像远隔万里和一位熟人亲切地相遇。在海外的影响力上,波腊伐并不输于印度古典文化的灯塔笈多王朝。斯里兰卡阿努拉德普勒的 Isurumuniya浮雕,与马哈巴利普拉姆的雕刻多有相似之处;越南美山那从美军狂轰滥炸中幸存下来的的占婆国的马鞍顶印度教砖建,能看到马哈巴利普拉姆怖军神车和犍尼萨神车的影子;在印尼,从迪恩高原上的古老神庙到夏连特拉王朝的建筑杰作,波腊伐的影响痕迹无处不在。

这一切的一切,都是从那个海岸边的小镇开始的。在那里,一千五百年前,人们注视着坚硬花岗岩石,心中头一次为神灵不灭的形态划定了蓝图。

遮娄其的遗产也从未被抛弃和遗忘。在卡纳塔克邦,对印度艺术有兴趣的游人们总会前去Belur和Halebid拜访那儿曷萨拉王朝(公元12-14世纪)时期兴建的黑皂石神庙。让这些神庙蜚声世间的,是它们神庙内外那些富丽堂皇精美绝伦的雕刻,桫椤树女、天神和从神与建筑已经变得密不可分,以至于雕刻与建筑之间的界限变得无法辨认。这些神庙都有着奇特的星型基座,若是它们的毗摩那主塔依然还在,横截面也是星型的。这些神秘的几何形状似乎总在诉说远超人类的感性所能理解的语言。

星型的基座和横截面并非单属曷萨拉神庙所有。在卡纳塔克邦的北部还有不少这样的古代建筑,例如著名的Gadag的Dodda Basappa神庙、Amrtesvara神庙,Lakshmeshwar的Someshwara神庙,等等等等。它们那繁复的外观实际上遵循了严格的几何仪轨,横截面的星型是通过将正方形沿着与正方形相切的圆的中心以特定角度旋转而构造成的。这些神庙是曷萨拉神庙的先辈。它们的建造者,是西遮娄其王朝,或称卡拉雅尼的遮娄其王朝。

卡拉雅尼的遮娄其王朝在罗湿陀罗拘陀王朝的末期崛起,并最终葬送了罗湿陀罗拘陀王朝。这一支遮娄其王朝自称是巴达米遮娄其王朝的后裔,真相如何我们不得而知。不过,在它统治了德干大部分地区两百多年的时光中,建筑的南北混合已经如同牛奶溶于水中一样自然,一种全新的风格被发展出来,它被称为毗娑罗(vesara)风格,或用著名印度建筑史学家Adam Hardy的说法,卡纳塔克达罗毗荼风格。西遮娄其建筑和曷萨拉神庙一般都被归于这种风格。

尽管毗娑罗的模样和最初的北方那迦罗或南方达罗毗荼风格已经大为不同,但它确确实实是两种风格混合的产物。“毗娑罗”这个词的意思就是“骡子"或“杂交”。就如同南方达罗毗荼风格一样,毗娑罗风格也喜爱金字塔形状、层层垒叠的毗摩那主塔,每一层都有被称作hara的层拱,层拱被小龛装饰,但是塔身的层数却远比达罗毗荼神庙层数多得多;就如同北方那迦罗风格一样,早期毗娑罗风格的神庙在它的墙面中心有着宽大的、多层的向外突出面(称为“bhadra”),这最后会变形、演化为星星的棱角。

受毗娑罗风格影响的建筑极多,包括今年刚刚入选世界遗产的卡卡提亚神庙。一代代的后继者对新建筑技术和材料的运用让复杂结构能够得以实现,最终让神庙拥有了星辰的形状。然而,就如同诸天星辰都朝着北极星致敬,从埃洛拉到卡拉雅尼,从曷萨拉到卡卡提亚——这些人造的星辰们不管相隔多远,都朝着那遥远的红石河谷行着注目礼。

在那里,遮娄其人第一次开始了兼容并蓄、混和南北的尝试。巴达米的山崖上开凿石窟的第一声锤响,艾霍第一块奠基砖石落地的余声,帕塔达卡尔第一座神庙落成时祭司唱响的梵音,依然还经久不息地回荡着。

对于印度南方的建筑和艺术传统来说,遮娄其和波腊伐就像是传说中的日落之山阿斯塔(Asta)和日出之山优陀耶(Udaya)。当你在大地上行走之时,好像离它们越来越遥远了;但是,无论你走到哪里,回头看时,它们那沉静而永恒的山影永远都矗立在地平线上,历经晨曦暮光的人都会朝它们行注目礼。它们最后一个重要的交错之地位于马哈施特拉邦奥兰加巴德的远郊,德干大火成岩省的丘陵地区。一千三百年前,当罗湿陀罗拘陀王朝取代遮娄其之后,这个王朝开始在此处暗色的玄武岩上启动一项耗时百年的巨大工程。这会是一个“完全改变了对洞窟神庙建筑的传统理解”的宏伟奇迹:工匠们从山顶开始作业,从山上往下“挖”出一座神庙来。这个掏空山腹的工程切割了几十万吨的岩石,整座神庙实际上成了一座巨大的雕刻作品,它就是世界遗产埃洛拉石窟的第十六窟,俗称吉罗娑神庙。

这座神庙虽然是罗湿陀罗拘陀人所建,但并非完全的“罗湿陀罗拘陀”风格。艺术史学家们在它身上读出了多种混合的特色。它有着达罗毗荼特色的金字塔形毗摩那和宏伟的曼达波,从它的建筑格局和神学思想来判断,学者认为,罗湿陀罗拘陀人是以帕塔达卡尔的“异目者”神庙为原型而建造了这座神庙,而铭文则进一步证实了这点:建造它的工匠行会,确实曾经在帕塔达卡尔工作过。在帕塔达卡尔曾经出现过的“劫持悉多”、“阇陀尤大战罗波那”等《罗摩衍那》题材的浮雕,在吉罗娑神庙也再次复现了。

在这座神庙里,人们同样也找到了波腊伐工匠的印记:在大门一侧墙壁上的杜尔迦大战水牛魔浮雕,能看到马哈巴利普拉姆叙事传统的延续;主殿周围的五座附属神殿,与吉罗娑之主神庙的附属神殿十分相似。

但更直接的证据,则来自神庙下方那肩负着整座岩石神庙重量的大象和雄狮。它们那承载大地、沉静不移的永恒身姿,与肩扛“恒河下凡/阿周那的苦修”的大象和雄狮遥相呼应。

这座伟大的石窟,甚至曾让毁庙无算的莫卧儿皇帝奥朗则布惊叹为“实乃神的造物”,但这份奇迹并非出自神灵之手。设计它的是人,建造它的是人,是建起“海岸神庙”的人,是建起吉罗娑之主神庙和异目者神庙的人,是不被历史记载的人,是在生死无尽轮回中被吞没了名字的人。但这神庙用岩石写就的谱系,比帝王用黄金和丝帛写就的谱系来得更为直观,也更为长久。

就像是 Tānam这个词语表达的一切含义一样,人类的行为无论是否会被历史铭记,但必然会留下痕迹。这些痕迹会结出果实,最好的种子是给予。

帝王们借由破坏和掠夺而产生的功业会被忘却,但是那曾由无数双手、无数颗心、无数头脑所创造出来的事物,还将留存下去,还将传承下去。因为创造美,即是对整个世界的给予。

在那有着太阳和月亮光明般的世界里,美获得了永生。

文中照片若非特别说明,均为本人拍摄。

Note:

1.“Mamalla(大摔跤手)”这个称号,后来实际上成为波腊伐君主的一个常用称号。后来甚至对波腊伐有过胜迹的遮娄其君主也会给自己取加上这词缀的称号,用来羞辱波腊伐。

2.对于黑天曼达波中人物的认定也存在争议,文中提到的“大力罗摩”并没有大力罗摩的标识物犁;他身边的女子也有人以为是大力罗摩的妻子。但他们和黑天构成的站位和苾湿尼三兄妹的传统图像是一致的,也就是Ekanamsha立于中间,大力罗摩站右手边,黑天站左手边。

3.对于马哈巴利普拉姆的巨型浮雕“恒河下凡/阿周那的苦修”意义的讨论,拉贝和另外一位波腊伐艺术专家帕德玛楷马尔(Padma Kaimal)有过学术争论,围绕着他的论文“The Māmallapuram Praśasti: a panegyric in figures”展开。

4.对于遮娄其艾霍早期建筑的建造时间,本文主要参考George Michell的观点。实际上现在具体的修建日期和先后顺序依然是存在一定争议的。

参考文献

有用的网站

《南印铭文》 在线 版本

Indian History and Architecture

书籍和文章

Dikshit, Durga Prasad. Political History of the Chālukyas of Badami . Abhinav Publications, 1980.

Dhaky, MA. Encyclopaedia of Indian Temple Architecture:South India,Upper Dravidadesa .New Delhi.American Institute of Indian Studies,1996.

Gopalan.R. History of the Pallavas of Kanchi, the University of Madras,1928

Gupte,RS. The art and architecture of Aihole: a study of early Chalukyan art through temple architecture and sculpture,DB Taraporevala, 1967

Hultzsch,E.

South Indian Inscriptions. Volume 1: Tamil and Sanskrit, from stone

and copper-plate edicts at Mamallapuram, Kanchipuram, in the North Arcot District, and other parts of the Madras Presidency

, chiefly collected in 1886–87. New Delhi: Navrang,[1892] 1987

Hudson, Dennis. The body of God: an emperor's palace for Krishna in eighth-century Kanchipuram . Oxford University Press, 2008.

Longhurst, Albert Henry. Pallava Architecture, Part 3 . Calcutta: Central Publication Branch, Government of India, 1930.

Kalki, Sivakamiyin Sabadham (English translated by Nandini Vijayaraghavan),Amazon,2014

Michell,George . Badami, Aihole, Pattadakal . Mumbai, Pictor Publishing Pvt. Ltd.2011.

Kaimal, Padma. Opening Kailasanatha: The Temple in Kanchipuram Revealed in Time and Space . University of Washington Press, 2021.

Kaimal, Padma. "Playful ambiguity and political authority in the large relief at Māmallapuram." Ars orientalis (1994): 1-27.

Nagaswamy,R. The Kailasanatha Temple (A Guide) . Tamil Nadu Department of Archaeology, 1969.

Nagaswamy, R. New Light on Mamallapuram . Archaeological Society of South India, 1962.

Parker, Samuel K. "Unfinished work at Mamallapuram or, what is an Indian art object?." Artibus Asiae 61.1 (2001): 53-75.

Radcliffe, Carol Elizabeth, EARLY CHALUKYA SCULPTURE., New York University,1981

Rangaswamy,Dorai . The Religion and Philosophy of Tevaram, University Of Madras,1958

Ray, Himanshu Prabha. Coastal Shrines and Transnational Maritime Networks Across India and Southeast Asia . Routledge India, 2020.

Rea, Alexander. Pallava architecture . ASI New Imperial series Vol. 34. South Indian Vol. 11 ,superintendent, government Press, 1909.

Sundara,A. World Heritage Series: Pattadakal .New Delhi: Archaeological Survey of India, 2008.

Sivaramamurti,C. Royal conquests and cultural migrations in South India and the Deccan . Indian Museum, 1964.

Sivaramamurti, C. Mahabalipuram . Archaeological Survey of India, 1972.

Tarr, Gary. The architecture of the early western Chalukyas. University of California, Los Angeles, 1969.